作者:高巍,欒慶先,北京大學口腔醫學院?口腔醫院牙周科大動脈炎是一種罕見的慢性血管炎,患病率為每年(1.2~2.6)/100萬,患者多為年輕女性,病損主要累及主動脈及其分支,其病因尚不明確,感染、自身免疫及遺傳缺陷等都是可能的危險因素。

美國風濕病學會對大動脈炎的診斷有明確規范,大動脈炎的治療主要包括藥物(如類固醇類)和手術(如血管成形術)等。由于大動脈炎可能不斷進展并造成重要器官缺血,因此需長期監測患者的紅細胞沉降率(erythrocyte sedimentation rate,ESR)及C反應蛋白(C-eactive protein,CRP)水平來了解疾病的活動性。

研究表明,牙周炎通過牙周致病菌和炎癥因子與多種全身系統疾病(如糖尿病、冠心病和動脈粥樣硬化等)存在著相關關系,但目前還未見大動脈炎與牙周炎關系的相關報道,本研究將對1例伴大動脈炎的牙周炎患者進行報道。

1病例資料

1.1大動脈炎

患者為女性,23歲,2012年5月因“常感頭暈”就診于北京協和醫院。臨床檢查:血壓170/110mmHg(1mmHg=0.133kPa),聽診有腹主動脈雜音,胸片檢查未見確切異常。

血常規檢查:CRP45.49mg/L,ESR45mm/h,均異常增高。動脈超聲檢查示升主動脈、頭臂干、腹主動脈中段(圖1)及左側腎動脈等大動脈的血管壁明顯增厚。

圖1患者腹主動脈的血管超聲圖(箭頭示增厚的血管壁)

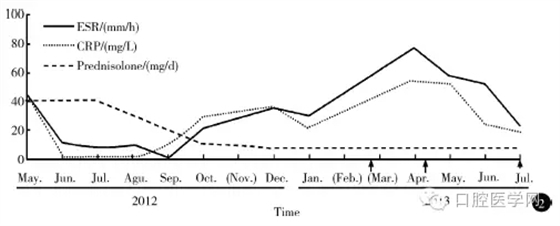

根據患者的發病年齡、聽診及動脈超聲檢查確診為大動脈炎。服用藥物包括:醋酸潑尼松龍片(初始40mg/d,逐步遞減為7.5mg/d后維持)、復方環磷酰胺片(隔日1次,每次100mg)、碳酸鈣D3片、阿司匹林腸溶片以及苯磺硝苯地平片(5mg/d)。9個月后(2013年2月)患者血壓已控制在正常水平。初期大劑量激素的應用使患者ESR和CRP水平銳減到正常水平,之后出現明顯反彈(圖2)。

圖2患者紅細胞沉降率、C反應蛋白及醋酸潑尼松龍服用劑量的變化圖

1.2牙周疾病

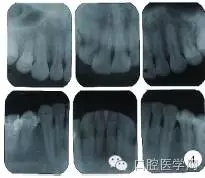

2013年1月,患者因前牙區牙齦腫脹伴刷牙出血就診于北京協和醫院口腔科,行下前牙區牙齦組織活檢,切片示上皮下炎癥性的纖維組織增生,血涂片檢查未見確切異常,行洗牙治療后自覺牙齦腫脹緩解不明顯,1個月后就診于北京大學口腔醫院牙周科,口內檢查發現全口牙齦乳頭普遍紅腫增生,質地韌,上、下前牙區尤為明顯(圖3A)。牙周探診深度(probing depth,PD)普遍4~7mm,中等量菌斑,探及大量齦下牙石,探診出血74.0%。全口根尖片顯示普遍的牙槽骨輕度吸收(圖4)。

、

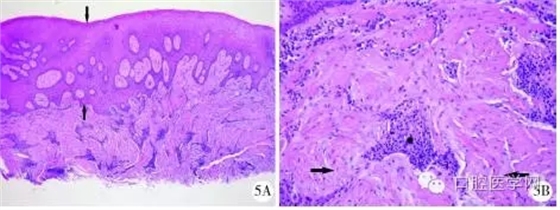

否認相關家族史及煙酒嗜好。15歲有正畸治療史。我院病理科鏡檢北京協和醫院病理切片顯示,下前牙牙齦組織切片符合藥物性牙齦肥大的病理表現(圖5)。根據患者的臨床表現、口腔檢查以及鈣通道阻滯劑類高血壓藥物的服用史(苯磺硝苯地平),診斷為慢性牙周炎及藥物性牙齦肥大。

圖5患者牙齦組織病理切片(5A:HE×4;5B:HE×40)

牙周治療計劃包括牙周基礎治療及必要時手術切除肥大的牙齦組織。患者每周1次,共5次完成基礎治療。在內科醫生的建議下,每次牙周治療前停服阿司匹林并預防性服用抗生素。

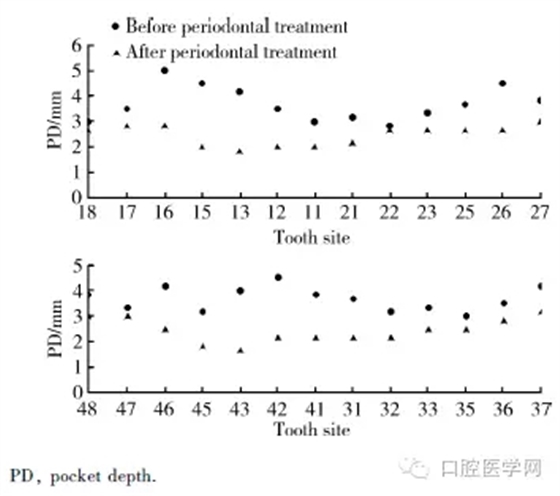

基礎治療后6周復查時患者的牙齦色、形、質與口腔衛生情況都有了極大改善(圖3B),牙周檢查表顯示治療前后患者每顆牙的平均PD變化(圖6),探診出血也由74.0%下降到33.3%。

圖6牙周治療6周后平均牙周探診深度(每顆牙6個位點牙周袋深度的平均值)較治療前明顯下降

2討論

在一項包含了36個大動脈炎患者的調查研究中發現,30%的患者同時患有慢性咽炎、頸部結核感染以及Crohn病等其他部位炎癥。盡管發現可能具有偶然性,但是大動脈炎患者中較高的其他部位炎癥的伴發率提示,兩種炎癥可能在免疫或遺傳方面有共同的病理或生理背景。

另一方面,研究表明牙周炎與許多全身系統疾病(如糖尿病、冠心病和動脈粥樣硬化等)存在著相關關系,但目前還沒有關于牙周疾病與大動脈炎相關關系的報道。以下,我們將從炎癥因子、細菌以及藥物3個方面,對兩者可能的潛在相關性進行分析。

2.1牙周疾病對大動脈炎的可能影響

2.1.1牙周感染與大動脈炎研究表明,牙周感染可以通過牙周致病菌與炎癥因子的播散,增加動脈粥樣硬化的發病風險,更直接的證據顯示,在動脈粥樣硬化斑塊內發現牙周致病菌的存在[7]。大動脈炎與動脈粥樣硬化有著相似的局部血管病理改變,因此,牙周感染中的致病菌和炎癥因子,可能以類似的方式對大動脈炎患者的血管產生損害。

2.1.2牙周治療與大動脈炎

圖1顯示,隨著激素的用量降低到維持劑量(7.5mg/d),患者的CRP和ESR水平出現反彈,在2013年的4月22日達到峰值(ESR:77.00mm/h,CRP:55.00mg/L),這恰好在牙周治療剛剛結束之后。除大動脈炎因素外,牙周炎與有創的牙周治療可能共同促成了ESR和CRP的上升。隨后,在服藥量不變的情況下,患者ESR和CRP水平逐漸下降,刮治后第3個月(2013年7月20日)ESR降至23.00mm/h,CRP降至18.46mg/L,均低于牙周治療前(2013年1月29日,ESR為31.00mm/h,CRP為21.40mg/L)。

類風濕關節炎的研究有類似的結果,對30位高疾病活動性(疾病活動性評分>3.2)的類風濕性關節炎患者進行牙周基礎治療,在服藥量不變的情況下,ESR和CRP在治療后3個月較治療前顯著下降[ESR:(20.30±10.34)mm/hvs,(39.83±20.36)mm/h;CRP:8.00(3.54~12.50)mg/Lvs,17.00(6.52~27.30)mg/L]。

2.2大動脈炎治療藥物對牙周組織的可能影響

免疫抑制劑可以通過改變口腔菌群構成來影響牙周炎的發生和發展。此病例中,醋酸潑尼松龍和復方環磷酰胺的使用可能會造成口腔菌群改變,但遺憾的是我們沒能取到患者用藥前的菌斑樣本來證實。

高血壓是大動脈炎累及腎動脈的并發癥之一。硝苯地平(鈣通道阻滯劑類)是高血壓常用藥,已證實此類藥物可造成約20%使用者的牙齦增生肥大,但無明顯的劑量依賴性,而牙齦炎癥的存在可以加速和加重牙齦肥大的發展。

伴大動脈炎的牙周炎病例較罕見,對于此病例牙周治療前后ESR和CRP的下降也只是偶然發現,可能與大動脈炎病情的波動以及抗生素的服用相關,因此并不能僅憑這一病例證實牙周炎與大動脈炎的必然相關性。討論中對于兩種炎癥相關性的假設性分析僅為今后的研究提供了初步思路,具體還需要更大樣本量的研究來證實。

來源:北京大學學報(醫學版)2015年10月第47卷第5期