定義:

“如果在功能運動過程中,在不應該出現咬合接觸的位置出現了咬合接觸點(例如前伸運動后牙出現咬合接觸或側方運動非工作側出現咬合接觸),并且影響了下頜的正常功能運動(例如發生了肌肉避讓),這種情況稱為咬合干擾。”

——摘自《咬合功能分析》

還不快點先拿個小本本記下來!

相比于其他定義,該定義已經顯得十分簡明扼要(如果感興趣,可以自己搜一下咬合干擾已有的定義)。

但是,要完全理解它,需要首先理解下面兩個點:

哪里應該/不應該有咬合接觸點?

怎樣才算下頜的正常功能運動?

然而如果眼中只有牙,這兩個問題容易讓人困惑。

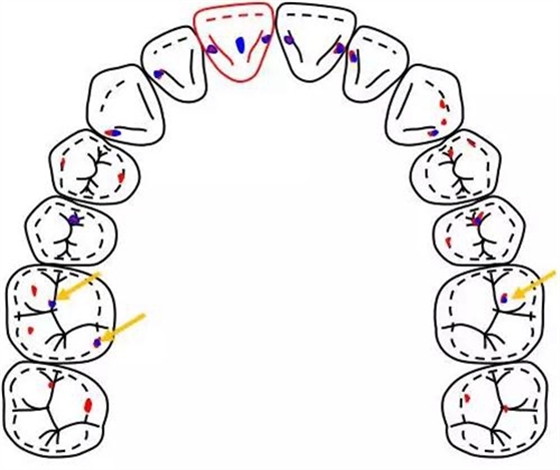

下圖中(圖1),紅色代表新做的單冠,那么這個前伸引導道到底是不是應該出現的咬合接觸?

▲ 圖1 單冠上的前伸引導道應不應該有?

按照“相互保護”的定義,功能由前牙引導,后牙不接觸(往期文章:理想咬合的特點:相互保護,直接點擊題目閱讀),那圖中雙側第一磨牙上黃色箭頭指示的功能運動接觸點就應該磨掉。

那么問題來了,這個患者只是來戴前面的單冠,為什么要磨后面的天然牙?

答案在第二個問題:下頜的功能運動正常嗎?

患者從試戴到調磨至當前狀況,已經張嘴張了很長時間。這個時候問她舒不舒服,她也說不出來。

那怎么辦?這個時候如果能有個參考點,就好了。

其實還真有——這就是患者的術前狀態。患者之前咀嚼、吞咽、發音等等功能,情況都很正常,站在口頜系統整體的角度看,當前咬合關系是適應良好的。

既然適應良好,那以前的功能運動就是正常的。

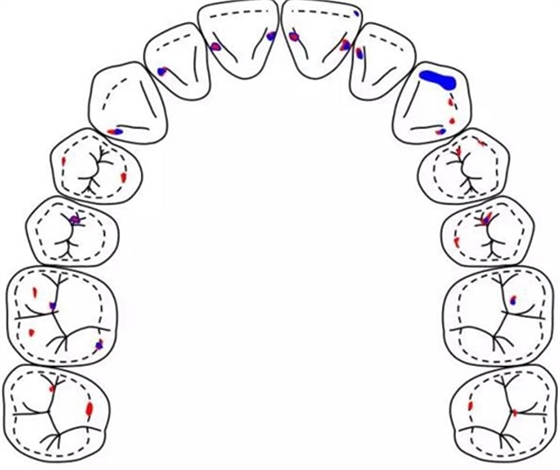

所以,拿出術前接觸對比,磨牙上的功能運動接觸點都有,而戴冠的前牙上,引導道卻不是那樣,如圖2:

▲ 圖2 術前咬合接觸狀態的記錄

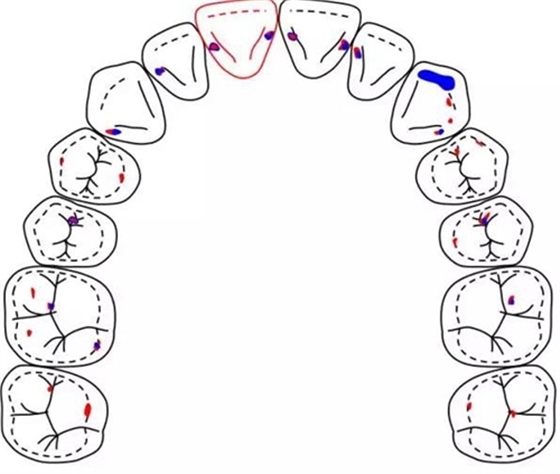

單冠繼續調磨——果然,磨除原來的引導道后,咬合接觸發生了變化,這個時候才接近原來的咬合關系,如圖3:

▲ 圖3 調磨后的最終狀態

這個時候,肯定有人要問:“現在的咬合接觸與術前的不完全一樣,還要繼續磨嗎?”

暫時不要。一來,戴冠的牙齒接觸點已經和術前一致(這是唯一產生變化的因素);二來,前伸和側方引導道都已經建立。

做出這個判斷,也是基于整體視角——接觸點和功能狀態同時考慮。

讀完這篇文章,希望你能夠得到兩點:

1. 從整體視角考慮問題,才能理解咬合干擾;

2. 術前記錄是調禾的重要參考標準

來源:原創 咬合工作室