【干貨分享】器械分離(上篇):發生機制以及對臨床效果的影響

很多醫生在根管治療過程中最害怕出現的就是器械分離,不僅患者管理變得十分困難,而且會給術者留下陰影,打擊對于牙體牙髓的信心,然而這種治療的并發癥有時又難以避免。所以,如果有哪位認為自己從未出現過斷針的話,只能說明他做的根管還不夠多。

綜合以上情況,李亨利將利用兩章篇幅,帶大家深入了解器械分離的發生機制,對臨床效果的影響,發生的危險因素以及恰當的處理和預防方法,希望能提供一個科學可循的觀點,為大家消除疑惑和恐懼。

發生率

不同類型的分離器械;A. 螺旋輸送器;B. GG鉆;C. 整支鎳鈦銼 (由Dr. Peter Spili提供)

分離在根管內的器械不僅限于根備銼,還包括GG鉆、側壓針、螺旋輸送器、沖洗針頭和超聲蕩洗針等,一般原材料多為鎳鈦、不銹鋼和碳鋼。

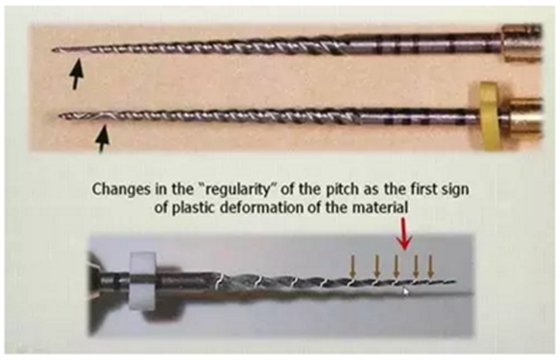

根管銼在分離前出現的解螺旋能起到預警作用(上);相反,以ProTaper為例,一般情況下無法預知銼是否出現變形,除非在光照下利用顯微鏡觀察每段螺紋的距離,不對等的那段就代表發生塑性形變(plastic deformation)(紅箭頭),所以臨床上基本無法發現,增加斷針風險。

隨著機用銼的推出,斷針的風險也隨之提高,而且鎳鈦器械的分離一般都毫無征兆,即使對于全新的銼(Zuolo & Walton 1997; Parashos & Messer 2004)。反而,不銹鋼銼在分離前多半已經發生變形,這樣還能起預警作用,降低發生率。

那究竟是不是鎳鈦銼發生分離的機率就高于不銹鋼銼呢?

過去認為機用鎳鈦銼更危險的觀念一般建立于非正式的溝通渠道(Parashos & Messer 2006),或者是那些對于臨床廢棄器械檢查的研究。但是由于該類型的研究無法確定分離的器械是否留在根管內,還是被成功取出,所以該數據并沒有臨床代表性。

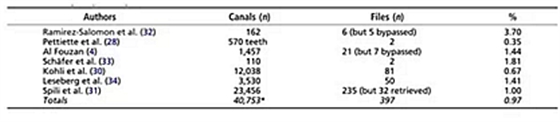

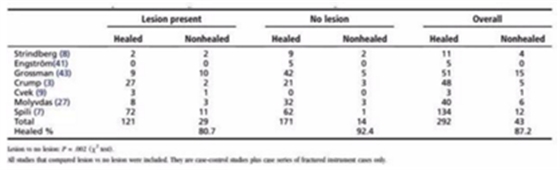

關于器械分離的臨床發生率的研究

還是有少量的療效研究(outcome studies)報道了總體的發生率,其中不銹鋼銼平均為1.6%,范圍在0.7-7.4%;而鎳鈦銼平均為1.0%,范圍在0.4-3.7% (上圖)。所以,根據目前的證據,鎳鈦銼分離的發生率實際上比不銹鋼要低。

但我們要注意,導致鎳鈦器械斷裂的原因都是復雜的、多因素的,其中最重要的是與操作者相關的因素,如臨床技巧、經驗、對鎳鈦系統的熟練程度和器械使用次數的決定等。這也解釋了為什么不同實驗之間報道的器械分離發生率有這么大差異。

斷裂機制

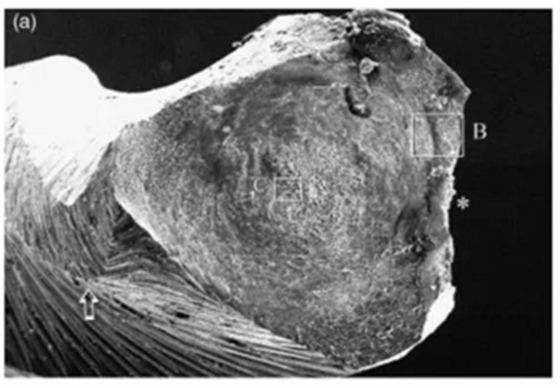

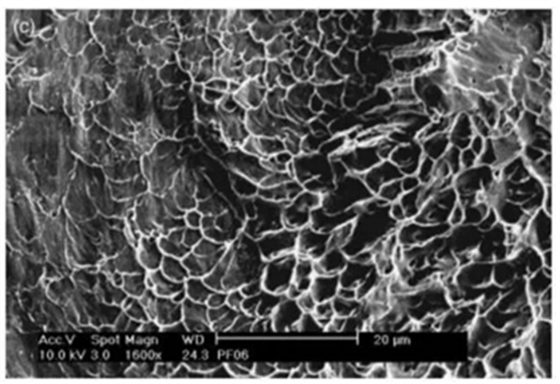

要深入了解器械斷裂的發生機制,就必須要在足夠的放大倍數下觀察斷裂面 (如上圖),也就是所謂的顯微斷口研究 (fractographic study)。這些為數不多的實驗大部分是針對機用鎳鈦銼。系統來說,斷裂機制主要分為剪切/扭矩破壞(shear/torsional failure)和疲勞破壞(fatigue failure) (Cheung et al. 2005)。

剪切破壞Shear failure

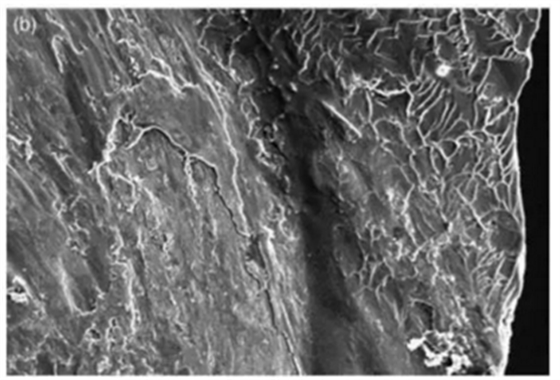

這是上圖B區域的放大圖像,顯示了剪切失敗的斷面特征: 斷面四周為不規則的韌窩(dimples)(圖片右側)和中心共軸的磨損印記(concentric abrasion marks)(圖片左側)

當銼的尖端被卡緊的同時上段仍持續扭轉,所產生的應力超出材料自身的極限抗剪強度(ultimate shear strength)的那一刻,剪切破壞隨即發生。其斷口特征主要為(Cheung 2007)

1. 中心共軸磨損(centric concentric abrasion): 這是由于在發生折斷時,斷面兩端互相摩擦所造成的印記;

微觀下的韌窩形態

2.偏斜的韌窩 (skewed dimple):所有類似鎳鈦金屬,具有延展性(ductile)的材料內部都固有大量的孔洞(void)。當受到外力時,孔洞體積會不斷增加直到位于孔洞間的完整材料由于過度拉伸而破裂,這就是韌窩的產生機制。當材料受到的是由扭轉所產生的剪切應力,其韌窩圖案都是偏斜的。

另外,當給予一個既定的作用力矩時,剪切(扭)應力的大小與材料的直徑成反比,這就解釋了為什么大部分剪切失敗都發生在銼的尖端,大約1.3-2mm,正是直徑較小處 (Shen et al. 2006; Parashos et al. 2004)。

疲勞破壞Fatigue failure

該破壞機制曾被Messer引領的實驗小組稱為循環疲勞(cyclic fatigue),主要指鎳鈦銼在彎曲根管中持續旋轉導致的斷裂 (Sattapan et al. 2000)。在此循環荷載 (cyclic loading下),器械同時受到程度相當的壓應力和拉應力。

測試鎳鈦銼抗疲勞性的4種實驗方法

之前的一些文獻報道了44-91%的機用鎳鈦銼分離的主要原因正是疲勞破壞,而臨床上幾乎所有根管都有不同程度的彎曲度,導致隨后涌現了大量關于不同鎳鈦系統抗疲勞性(fatigue resistance)的實驗 (Sattapan et al. 2000; Cheung et al. 2005; Wei et al. 2007)。說白了,就是測試在器械在彎曲旋轉的情況下,分離之前的時間或旋轉圈數。

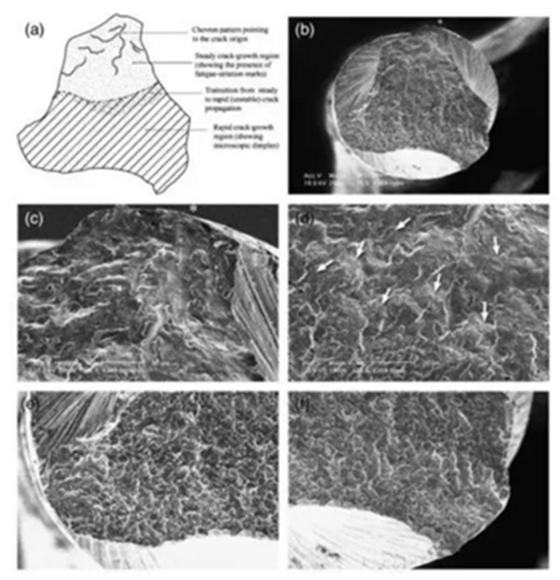

(a)疲勞破壞斷面特征示意圖;(b)SEM顯微斷面圖;(C)定常裂紋擴展區 (steady crack-growth region);(d) 疲勞條紋 (fatigue striations),箭頭提示裂紋產生瞬間的方向;(e)(f)器械的另外兩個切刃,無明顯裂紋產生,僅有微觀的韌窩出現

其微觀斷面特征主要有(Cheung & Darvell 2007):

1. 斷面一般有一個或多個裂紋源 (crack origin),然后每個都緊挨著定常裂紋擴展區 (steady crack-growth),之后就是快速裂紋擴展區 (rapid crack-growth area),里面都是一些形狀大小不規則的韌窩 (dimple)組織;

2. 疲勞條紋(fatigue striations)是特性表征,每個條紋代表的是當材料受到載荷循環的壓應力階段時,裂紋擴展的方向。

我們要切記,器械在根管內的運動機制是十分復雜的,在彎曲根管內同時切削和研磨,所以都會同時受到扭轉和彎曲的應力。上文歸納為兩種單獨的機制,只是便于研究不同負荷所產生的影響,但真正導致斷裂的發生都是涉及疲勞和剪切應力的共同作用 (Barbosa et al. 2007)。

對臨床效果的影響

一直以來,學者們關于分離器械的處理都有著不同的理念,有的建議把斷針留在根管內,其余上段就按標準根管流程處理(Crump & Natkin 1970);有的則提倡建立旁路疏通根管,充填時連同斷械一同封閉在根管內(Zeigler & Serene 1984);有的想通過手術方法,取出斷械或切除被阻擋的那部分牙根 (Ingle & Glick 1965; Sommeret al. 1966);近期,還有很多新器械是專門為根管內取斷針而設計的 (Ruddle 2004; Terauchi et al. 2007)。

所有的這些理念實際上都是建立在對于器械分離在療效影響的不同判斷上,因此,操作者若要進行客觀的利弊權衡,就必須充分認識斷針對牙齒預后的影響。

1證據等級

根尖周病損對于器械分離患牙預后的影響

先簡單介紹一下臨床實驗根據證據程度的分級,從高到低依次為:隨機對照實驗 (randomized controlled trials);隊列研究(cohort studies); 病例對照研究(case-control studies); 病例系列(case series)和 病例報告(case reports)。但是對于斷針的臨床研究,由于實驗倫理的限制,最高也只能達到病例對照研究的水平。另外,由近期的一篇系統系回顧文獻指出,目前大部分的臨床證據都是來源于病例系列,而真正的病例對照研究經過篩選后也僅有2篇,分別是1970年的Crump & Natkin和2005年由Spili et al. 發表 (Panitvisai et al.2010),其中得出了一個重要結論,就是術前根尖病損是遺留分離器械影響患牙預后的最主要因素。

2臨床決定

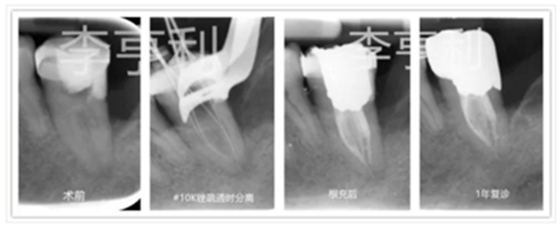

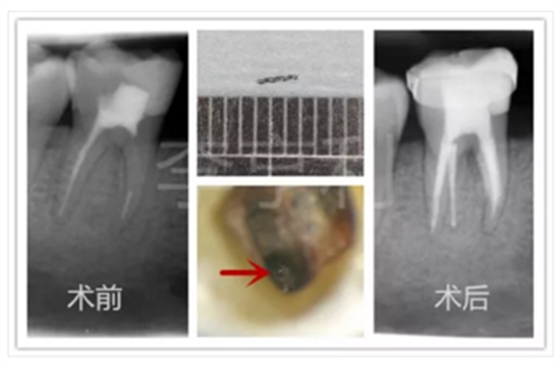

37術前診斷為無癥狀性根尖周炎,因轉診醫生在開髓時發現根管為C型,故轉至我處;在疏通根管時發現#10K銼分離,但未阻擋工作長度且顯微鏡下也無法暴露斷械,選擇進行常規根管治療;1年后回訪發現根尖周暗影消失,37無任何臨床癥狀,根管治療判斷為成功

在各位根據上述有限的證據來作出臨床決定之前,請注意大部分的實驗都是來源于專科診所或者是良好的學院配置,而我們也知道當牙體牙髓治療的技術標準越高,根尖周炎癥對其療效的影響則越低 (Sj?gren et al.1990)。所以直接對治療產生影響的并不是分離器械的本身,而是由于其阻擋而影響的根尖段根管的消毒和充填。除此之外,還包括斷針發生在治療的哪個步驟;根管解剖;斷針位置和斷針類型 (Parashos & Messer 2006)。

由于發現46有分離器械,故轉至我處;開髓時發現近中根管曾進行塑化治療,在成功暴露斷針及取出的同時,造成了MB根管條形側穿,隨后馬上進行MTA修補;該牙術后無臨床癥狀,但具體預后仍待術后隨訪進行判斷

由于根尖1/3是發生器械分離的最常見部位,嘗試直接取出的話容易過度損傷牙體組織,造成更復雜的醫源性錯誤,如臺階、偏移和側穿等,所以建立旁路才是應該被視為首選方法 (Al-Fouzan 2003)。

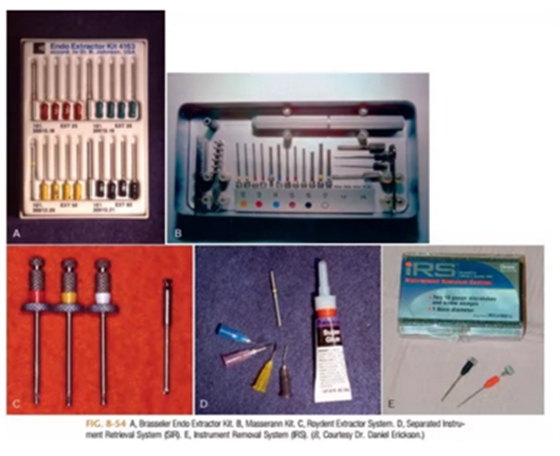

市面上各種取斷針系統

雖然如今在顯微鏡的幫助下,和一系列專門設計的特殊用具,都增加了根管內取出斷針的機率,但是該操作還是需要熟練的專科經驗和無可避免地去除牙體組織,所以操作者一定要小心謹慎,以患者為導向作出權衡。但是,無論作出何種臨床選擇,取或不取斷針,都要組織詳盡的跟蹤隨訪,若根尖周組織出現惡化,則需要考慮手術介入甚至拔除。

最后,根據目前擁有的最高水平證據,分離器械遺留于根管內并不會對牙齒預后造成有統計學意義的影響,除非患牙有術前根尖周病損且又受到斷針阻擋無法進行有效的根管消毒,治療效果才會受損 (Panitvisai et al.2010)。

總結

● 鎳鈦器械的斷裂機制主要分為剪切破壞和疲勞破壞;

● 目前能參考的最高證據水平的實驗也只是病例對照研究;

● 器械分離有一定的發生率,且經常毫不知情地發生,所以如果只是小概率事件,醫生無需過度自責,打擊信心;

● 術前要常規向患者解釋發生器械分離的可能性,而當意外發生后必須如實告知患者,切忌隱瞞事實;

● 器械分離的處理應該交給專科醫生進行判斷;

● 當前的證據顯示分離器械并不會引起術后癥狀等影響牙齒預后的因素,所以提議應該首選旁路建立,完成有效的根管消毒,避免過多去除硬組織,最大程度降低對預后的影響;

● 對患牙安排恰當的跟蹤隨訪,避免和處理惡略情況的發生,維持患者對醫生的信心;

● 一切選擇必須以患者導向,把患者利益放在首位。

TO BE CONTINUED

循證根管李亨利往期精彩回顧(可戳):

根管 Vs 種植

CBCT┃如何使用傳統根尖片

CBCT┃基本原理

CBCT | 牙體牙髓中的臨床應用

AAE17 聽課筆記┃針對重度彎曲根管和復雜解剖處理的一個新方法

AAE17筆記┃微創性牙體牙髓治療是一時狂熱還是持久的理念

種植體植入與GBR的時間分類

【干貨分享】AAE17筆記最終篇︱牙體牙髓的未來

【干貨分享】牙體牙髓治療后的樁核修復

【干貨分享】根尖系列-根尖周疾病

【干貨分享】病例討論-根尖周疾病愈合

作者介紹

李亨利

MDS(Endodontics)

擁有香港大學臨床碩士學歷,接受香港專科培訓的牙體牙髓醫生。現奔走于深圳、香港、廣州多地,致力為內地患者提供規范和專業的治療體驗,更樂于與各位同行分享循證牙體牙髓病學的理念。

病例討論,患者轉診請關注下方李亨利微信公眾號或者聯系郵箱:[email protected]

來源:李亨利