作者:(解道宇青島大學醫學院附屬醫院耳鼻咽喉頭頸外科;鞠晶慧 青島大學醫學院2009級臨床醫學系)

病人,女,47歲,因右側頭面部脹痛2周入院。1年前病人曾因牙痛就診于當地鄉鎮牙科診所,診斷為齲齒、牙齦炎。給予拔除右側側切牙及第1、2磨牙治療,術后牙痛癥狀未見減輕;3月前再次就診于此診所,并行右側側切牙及第1、2磨牙種植術,癥狀亦未見改善。

2周前再次出現頭面部脹痛及麻木,在當地行全部義齒拔除術。此間牙痛及頭面部脹痛逐漸加重,且伴右側眼眶周壓痛,為明確診斷來本院就診。自患病以來,病人無明顯鼻塞、流涕,無發熱及視力改變。

查體:雙側鼻腔黏膜充血腫脹,鼻腔未見明顯異常分泌物。右側側切牙及第1、2磨牙處牙齒缺如,周圍牙齦紅腫,未見膿性分泌物,右側上頜竇區及眶周按壓痛。

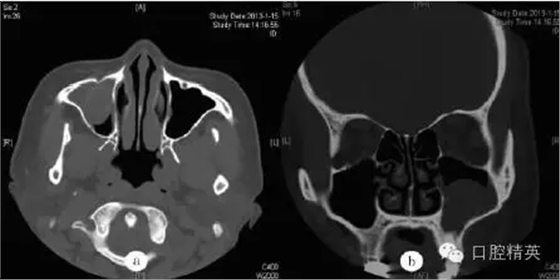

鼻竇CT檢查示:右側尖牙牙根處有一類圓形軟組織密度影(圖a),病變向上進入右側上頜竇,其內見弧形線狀高密度影,鄰近牙槽骨壓迫性骨吸收(圖b)。考慮為根尖囊腫并發感染(右)。

圖a:術前水平位CT檢查顯示右側上頜竇黏膜囊腫,中央有類圓形影;圖b:術前冠狀位CT檢查顯示右側上頜竇黏膜囊腫并根尖骨質吸收,含類圓形影;

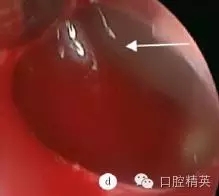

給予頭孢類抗生素及甲硝唑抗感染治療1周,并行根管開放引流術,后擇期在鼻內鏡下行上頜竇口開放及下鼻道開窗術,術中見:右側上頜竇前、底壁有一淡黃色囊腫樣物,表面光滑(圖c),大小約30.2mm×23.6mm,黏膜囊腫內含蛋殼樣骨性囊腫,表面光滑,大小約24.3mm×18.8mm,摘除囊腫后見其內含膿液、壞死肉芽及蛋殼樣物(圖d)。

圖c:術中內鏡檢查顯示上頜竇內圓球形囊腫,內含白色骨隆起;

圖d:術中內鏡檢查顯示,根尖囊腫的上頜竇底壁白色殘牙根;

組織病理學診斷:右側上頜竇骨及黏膜組織呈急、慢性炎癥伴纖維組織增生,并較多漿細胞浸潤。右側上頜竇囊壁襯覆假復層纖毛柱狀上皮。術后病人康復出院,4周后門診復診行鼻內鏡檢查,見術腔恢復好,黏膜基本上皮化,病人感覺良好,無明顯不適。術后1年鼻內鏡復查未見復發、竇口閉鎖及引流不暢發生(圖e)。

圖e:術后內鏡復查顯示上頜竇壁黏膜光滑,竇口通暢;

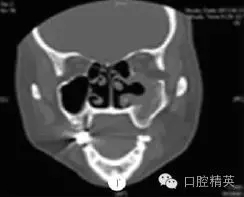

CT復查示:右上頜竇口通暢,黏膜光滑(圖f)。

圖f:術后冠狀位CT檢查顯示囊腫消失,竇壁黏膜光滑,竇口通暢

討論

根尖囊腫根本原因是由牙根異常發育所引起,由于部分牙齒與上頜竇下壁及后外壁有特殊的解剖毗鄰關系,如上列尖牙、雙尖牙及第1、2磨牙的牙根與上頜竇下壁僅有一層薄骨片相隔,有時根尖就位于上頜竇黏膜之下。因此,這些與上頜竇具有特殊解剖關系的牙根的異常發育最易引起上頜竇結構的相關病理改變或感染。根尖囊腫由于其解剖部位的相對隱蔽性,若不借助相應的影像學檢查很難早期發現和診斷,所以臨床上屢有誤診病例報道。

究其原因,大多數根尖囊腫并發上頜竇炎的病人,早期往往以牙痛為首發癥狀就診于口腔或“牙科”門診,僅經一般查體和檢查很難早期發現和確診,造成治療時機的延誤;另外部分病人由于鼻部癥狀較輕微,查體無鼻部明顯陽性體征而易被忽略致漏診或誤診。

因而,早期接診醫生的經驗不足及相關知識的缺乏,又缺少相應的影像學檢查是導致病人誤診的主要因素,而鼻竇CT檢查可發現患側牙根骨質吸收和囊影征象,有助于該病的早期診斷和鑒別。根尖囊腫并發上頜竇炎的治療關鍵在于早期發現,控制患牙,徹底清除囊腫及感染灶,通過鼻內鏡經鼻腔微創手術可充分開放上頜竇,清除囊腫及殘根病變并保持竇腔引流通暢。經上述治療后,病人均可一期順利痊愈。

總之,根尖囊腫并發上頜竇炎關鍵在于早期正確診斷,臨床醫生應對該病有正確、全面的認識,尤其在牙病處理或治療前,應及時行X線或鼻竇CT檢查,明確牙周及其鄰近解剖結構的病變情況,從而在臨床診療過程中避免漏診或誤診。

來源于口腔精英