骨密度對口腔種植治療的重要意義

骨是能夠根據一些因素而發生改變的器官,這些因素包括激素、維生素和機械力學影響。1887 年,Meier 定量地描述了股骨中骨小梁的結構。1888 年,Kulmann 注意到股骨中骨小梁的模式

同建筑橫梁具有相似性。1892 年,Wolff 進一步詳細描述了這些概念并且發表聲明,“骨內部結構的明確變化,會導致骨的外部形態和骨功能的各種改變”。MacMillan 和Parfitt 均報道了頜骨中牙槽骨

的骨小梁的結構特性和變異。

Roberts 和Frost最早提出:致密的或多孔的骨皮質存在于骨的外表面,粗細結合的骨小梁存在于外層骨皮質殼內,偶爾存在于缺牙區剩余牙槽嵴頂表面。骨的大體結構從最不致密到最致密排

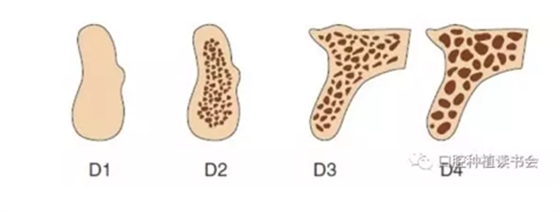

列。在此基礎上,Misch教授提出了上下頜牙缺失區域的四類骨類型(D1、D2、D3、D4)。(圖1、2)

圖1 D1 型骨主要是致密的骨皮質;D2 型骨包括由致密到多孔的嵴頂骨皮質和其下層的粗紋理骨小梁;D3 型骨牙槽嵴頂由較薄的多孔骨皮質組成,其下為細紋理的骨小梁;D4 型骨幾乎沒有牙槽嵴頂骨皮質,細紋理的骨小梁構成了幾乎全部骨質。

圖2從左到右依次是四種宏觀骨密度類型:D1、D2、D3 和D4。這些骨密度的變化依賴于骨的解剖定位和缺牙后的局部應變病史

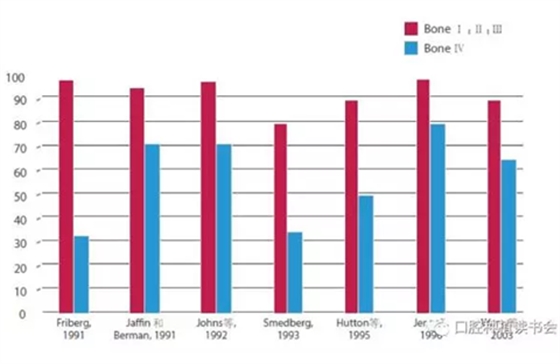

在一項為期15 年的隨訪研究中,Snauwaert 等報道早期和晚期的種植失敗大多發生于上頜骨。Hermann 等發現種植失敗與患者因素密切相關,包括骨質量,尤其當伴隨較差的骨量的時候(65%

的這種患者發生失敗)。這些失敗病例并不主要與手術愈合相關,相反主要發生于修復體使用后。因此,許多獨立臨床研究小組遵循標準的手術方法,經過多年長期研究,提出了骨密度因素對于口腔種

植臨床成功的無可爭議的影響作用。(圖3)

圖3 臨床研究報道顯示較高的骨質量會帶來較高的成功率

根尖片或者全口曲面斷層片都不利于判斷骨密度,這是因為外側的皮質骨板常常模糊了骨小梁密度。通過斷層影像照片,尤其是CT 圖像技術能夠更為準確地確定骨密度。Kirkos 和Misch 建立

了術時CT 亨氏單位與骨密度之間的聯系。Misch 骨密度分類可以在CT 圖像上通過亨氏單位的范圍來確定。一些不定型骨移植術后的很松軟的骨組織在CT 圖像上的亨氏單位值為50 ~ 200。上頜骨前部的

一些頜骨的皮質骨板內出現負值,提示為脂肪組織,Norton和Gamble 也發現Lekholm 和Zarb 的主觀骨密度與CT 值之間存在全面聯系。一些有關種植體植入時扭矩力與術前CT 確定的骨密度相關性研究也

得出類似的結論。與計劃植入種植體的牙根尖部位相比,近牙槽嵴頂部位的骨密度是不同的。最重要的骨密度區域在骨嵴頂的7 ~ 10mm,因為這里是大部分應力作用于骨整合后的骨- 種植體界面的位

置。

《Misch口腔種植修復學》(第二版)的中文版編委陣容堪稱豪華!集中了國內最優秀的口腔種植中青年專家團隊,他們是:滿毅副教授(四川大學華西口腔醫學院);馬威副教授(第四軍醫大學口腔醫

學院);陳鋼博士(深圳友睦齒科);陳琰博士(北京大學口腔醫學院);馬攀副教授(首都醫科大學北京口腔醫院);朱一博博士(北京大學口腔醫學院);周煒博士(第四軍醫大學口腔醫學院);崔廣

博士(北京大學航天臨床醫學院);孫井德先生(DEFT);楊淮先生(鳳凰醫學北京中心主任)。

來源:口腔種植讀書會 作者:馬威教授團隊