血常規是大家做的最多的一種檢查,也是小編在群里解答的最多一類問題,看著血常規檢查單中出現的上上下下的箭頭,都有種不知所以的擔心,好吧,“授之以漁不如授之以漁”,整理血常規三系,讓我們都來看懂血常規、了解血常規。

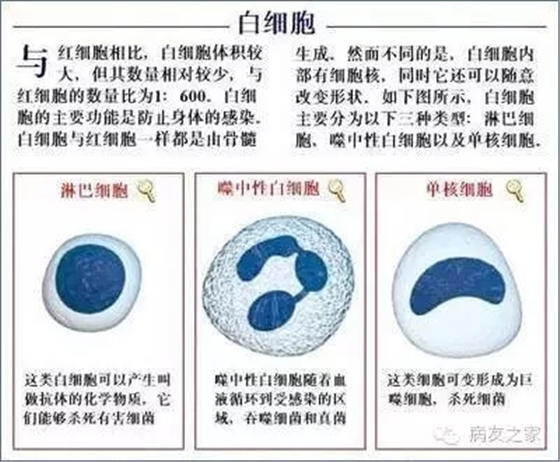

白細胞舊稱白血球。血液中的一類細胞。白細胞也通常被稱為免疫細胞。

白細胞能吞噬異物,漿細胞產生抗體,在機體損傷治愈、抗御病原的入侵和對疾病的免疫方面起著重要的作用。機體發生炎癥或其他疾病都可引起白細胞總數及各種白細胞的百分比發生變化,因此檢查白細胞總數及白細胞分類計數成為輔助診斷的一種重要方法。

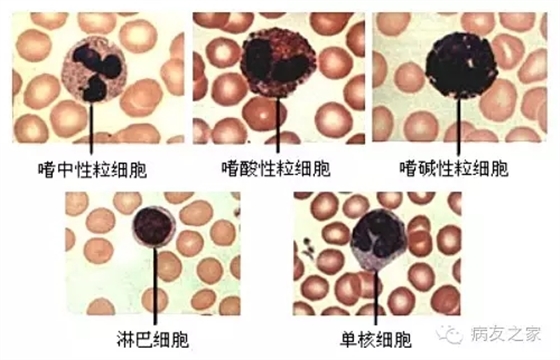

正常成人血液中的白細胞數目為(4.0~10.0)×10^ 9/L.兒童和嬰幼兒則完全不同。新生兒出生時白細胞數量可達到(15~20)×10^9/L,在隨后的一周中可降至15×10^9/L左右,在2歲以內可達到(10~12)×10^9/L,在5歲以下兒童也往往高于成人水平,平均值在8×10^9/L左右,以后隨著年齡的長大,逐漸接近成人水平。其實白細胞還可以細分為五種類型,使用儀器或人工方法對這五類細胞分別計數,被稱為白細胞分類計數。這五類白細胞中嗜中性粒細胞占50%~70%,淋巴細胞占20%~40%,單核細胞占3%~8%,嗜酸性粒細胞占1%~5%,嗜堿性粒細胞不超過1%。

(一)機體有炎癥(即發炎)時會出現白細胞增多;一般白細胞少的原因有;病毒感染、傷寒等、也有因為藥物引起的。

1、白細胞病理性增高非常重要,應該根據患者的具體病情進行分析判斷。急性細菌性感染白細胞會迅速升高,而且和感染程度呈正比。例如患者常因感冒、發熱、咳嗽、疼痛等癥狀到醫院看病,醫生多通過白細胞數量的變化初步判斷是否因細菌性感染而造成以上的臨床癥狀

a)當發生感染時,白細胞中數量最多的嗜中性粒細胞和嗜酸性粒細胞會迅速出現(表現為白細胞數量的增多),吞噬入侵人體的細菌、寄生蟲等病原體。而且這種細菌性感染程度往往與白細胞數量升高成正比。

b)白細胞不升高往往被看作是病毒入侵導致的感染,白細胞升高呈幅度較小、緩慢的狀態。

c)此外各種組織損傷、外傷、手術后、急性失血、中毒、惡性腫瘤、急性中毒等白細胞也會有明顯升高,但這要根據患者的情況和其他檢查手段進行判斷和分析。

d)除了這些病理性的原因,還有生理性原因如月經前后、妊娠、分娩期婦女、劇烈運動、興奮激動、飲酒等也會引起白細胞增多。因此在看到白細胞升高時,不要妄下診斷,有可能是生理性原因引起的。

白細胞升高最嚴重的問題是造血系統的惡性腫瘤,也就是白血病,其白細胞常會明顯升高,其升高幅度可以是正常人的數倍或數十倍以上。此類患者不僅白細胞數量出現明顯改變,更重要的是其質量發生重要變化,大量幼稚細胞出現在外周血液中。白血病有許多類型,可分為急性與慢性,此時不僅僅要看白細胞數量,還需要做血涂片甚至骨髓穿刺檢查、流式細胞分析和分子生物學檢查才能確認。

2、當白細胞數量低于4×10^9/L時被稱為白細胞減少,但其臨界值往往設定為(2.5~4)×10^9/L,也就是說低于2.5時肯定考慮為異常。白細胞數量明顯減少也是不可忽視的問題,長期接觸放射線、各種理化因素導致的中毒、腫瘤的化療和放療、脾功能亢進、自身免疫病、再生障礙性貧血、造血功能障礙等都會導致白細胞特別是中性粒細胞減少,當然這些疾病的診斷還要依靠其他的檢查手段才能確定。應該注意的是,當白細胞數量明顯減少,特別是中性粒細胞低于1.0×10^9/L時,非常容易發生感染、反復感染,且疾病治愈較為緩慢,甚至可以引發敗血癥,此時一定要引起患者本人和臨床醫師的高度重視。

3、如系藥物等引起的粒細胞減少,應立即停藥,適當應用生白藥物,如集落刺激因子(CsF)、碳酸鋰、茜草雙酯、多抗甲素等。停止接觸放射線或其他化學毒物。由脾功能亢進引起的,易發生反復,嚴重感染,可做脾切除術。

4、當患者正在服用磺胺類藥物、解熱鎮痛藥、部分抗生素(如頭孢類)、抗甲狀腺或者抗腫瘤藥物時,都會引起白細胞減少,這時停用即可恢復。

(二)白細胞根據形態差異可分為顆粒和無顆粒兩大類。三種顆粒白細胞即中性粒細胞、嗜酸性粒細胞和嗜堿性粒細胞。無顆粒白細胞無細胞質顆粒,但有圓形細胞核,包括單核細胞和淋巴細胞。

1、中性粒細胞的生命周期為一周左右,是機體對抗入侵病菌,特別是急性化膿性細菌的最重要的防衛系統。當中性粒細胞數顯著減少時,機體發生感染的機會明顯增高,中性粒細胞病理性增多。

急性化膿性感染時,中性粒細胞增高程度取決于感染微生物的種類、感染灶的范圍、感染的嚴重程度、患者的反應能力。如感染很局限且輕微,白細胞總數仍可正常,但分類檢查時可見分葉核百分率有所增高;中度感染時,白細胞總數增高大于10×109/L,并伴有輕度核象左移;嚴重感染時總數常明顯增高,可達20×109/L以上,且伴有明顯核象左移;在脾破裂或宮外孕輸卵管破裂后,白細胞迅速增高,常達(20~30)×109/L。其增多的細胞主要是中性分葉核粒細胞。這可能與應激狀態、內出血而一過性缺氧等有關;化學藥物如安眠藥、敵敵畏等中毒時,常見白細胞數增高,甚至可達20×109/L或更高。代謝性中毒如糖尿病酮癥酸中毒及慢性腎炎尿毒癥時,也常見白細胞增多。均以中性分葉核粒細胞為主。白細胞呈長期持續性增多,最常見于粒細胞性白血病,其次也可見于各種惡性腫瘤的晚期,此時不但總數常達(10~20)×109/L或更多,且可有較明顯的核象左移現象,而呈所謂類白血病反應。

某些感染,如傷寒、副傷寒、瘧疾、流感等可引起白細胞減少;某些血液病,如再生障礙性貧血時,呈“三少”表現;電離輻射(如X線等)、長期服用氯霉素后,可因抑制骨髓細胞的有絲分裂而致白細胞減少;自身免疫性疾病如系統性紅斑狼瘡等,由于自身免疫性抗核抗體導致白細胞破壞而減少;各種原因所致的脾腫大均可見白細胞減少。

2、嗜酸性粒細胞具有粗大的嗜酸性顆粒,顆粒內含有過氧化物酶和酸性磷酸酶。嗜酸性粒細胞具有趨化性,能吞噬抗原抗體復合物,減輕其對機體的損害,并能對抗組織胺等致炎因子的作用。有吞噬作用和趨化作用。

·支氣管哮喘、血管神經性水腫、食物過敏、精神病時均可見血中嗜酸性粒細胞增多。

·手術和燒傷病人的預后及測定腎上腺皮質功能。腫瘤性增高見于淋巴系統惡性疾患、血液病、慢性白血病等。慢性粒細胞性白血病患者嗜酸性粒細胞常可高達10%以上,并可見有幼稚型。

·寄生蟲感染是嗜酸粒細胞增多最常見的原因單細胞的原蟲感染一般不引起嗜酸粒細胞增高,而多細胞的蠕蟲、吸蟲可引起嗜酸粒細胞增多,其程度與蟲體,特別是幼蟲侵入組織的數量和范圍相平行。限于腸道腔內的感染如:蛔蟲、絳蟲,一般不引起嗜酸粒細胞增多。

·變態反應性疾病包括過敏性鼻炎、支氣管哮喘、蕁麻疹、血管神經性水腫、藥物過敏反應等均可出現嗜酸粒細胞增多。藥物過敏反應可僅表現為嗜酸粒細胞增多

·感染性疾病急性細菌和病毒感染常可引起嗜酸粒細胞增高,在恢復期大多回復正常。有的真菌(曲菌和球孢子菌)病和慢性結核病亦可見嗜酸粒細胞增多。

·嗜酸性粒細胞減少見于傷寒、副傷寒、手術后嚴重組織損傷以及應用腎上腺皮質激素或促腎上腺皮質激素后,一臨床意義不大

3、嗜堿性粒細胞中有嗜堿性顆粒,內含組織胺、肝素與5-羥色胺等生物活性物質,在抗原-抗體反應時釋放出來。嗜酸性粒細胞增高常出現在過敏反應的情況下。嗜堿性粒細胞增高通常出現在:

·一些過敏性疾病如食物的超敏反應或者流感等傳染性疾病應激反應,如心梗、嚴重感染、出血等。有趨化作用和弱吞噬作用。

·增多見于慢性粒細胞白血病、霍奇金病、癌轉移、鉛和鉍中毒等。罕見的嗜堿性粒細胞性白血病異常增多,可達20%以上,多為幼稚型。

·骨髓纖維化和某些轉移癌時也可見增多。

4、單核細胞是血液中最大的血細胞。出生后兩周的嬰兒可出現生理性單核細胞增多達到15%,甚至更多;兒童期的單細胞較成人多,平均約9%。目前認為它是巨噬細胞的前身,具有明顯的變形運動,能吞噬、清除受傷、衰老的細胞及其碎片。單核細胞還參與免疫反應,在吞噬抗原后將所攜帶的抗原決定簇轉交給淋巴細胞,誘導淋巴細胞的特異性免疫反應。單核細胞也是對付細胞內致病細菌和寄生蟲的主要細胞防衛系統,還具有識別和殺傷腫瘤細胞的能力。單核細胞增加常發生于病理性增多見于:

·某些感染。如亞急性感染性心內膜炎、瘧疾、黑熱病等;急性感染的恢復期也可見單核細胞增多;

·在活動性肺結核如嚴重的浸潤性和粟粒性結核時,可致血中單核細胞明顯增多。粒細胞缺乏癥的恢復期。

·常見單核細胞一過性增多、惡性組織細胞病,淋巴瘤時可見幼稚單核細胞增多,成熟型亦見增多。骨髓增生異常綜合征時除貧血,白細胞減少等之外,白細胞分類時常見核細胞增多。

·粒細胞缺乏癥恢復期、惡性組織細胞病、骨髓增生異常綜合癥、淋巴瘤、惡性組織性疾病等。

5、淋巴細胞也稱免疫細胞,淋巴細胞的主要功能是參與體液免疫、細胞免疫和分泌淋巴因子。在機體特異性免疫過程中起主要作用。所謂特異性免疫,就是淋巴細胞針對某一種特異性抗原,產生與之相對應的抗體或進行局部性細胞反應,以殺滅特異性抗原。初生嬰兒、兒童屬生理性增多。

淋巴細胞增高多見于病毒性感染、百日咳、傳染性單核細胞增多癥、急性傳染性淋巴細胞增多癥、淋巴細胞性白血病;

·見于急、慢性淋巴細胞白血病;某些感染:如病毒感染性疾病、細菌性感染(如百日咳)、結核感染恢復期等。

·腎移植術后如發生排異反應時,于排異前期,淋巴細胞的絕對值即增高。淋巴細胞性白血病、白血性淋巴肉瘤前者如系慢性型,以白血病性成熟淋巴細胞為主,如系急性型則以原幼淋巴細胞為主,均可致白細胞總數增高;后者多以原、幼淋巴細胞為主。淋巴細胞減少主要見于長期接觸放射線及應用腎上腺皮質激素或促腎上腺皮質激素治療后人群。

·嚴重化膿性感染時,由于中性粒細胞顯著增加,導致淋巴細胞相對減低。

·淋巴細胞降低多見于免疫缺陷、放射病。

應該注意的是,當白細胞數量明顯減少,特別是中性粒細胞低于1.0×10^9/L時,非常容易發生感染、反復感染,且疾病治愈較為緩慢,甚至可以引發敗血癥,此時一定要引起患者本人和臨床醫師的高度重視。

做血常規是建議加一個CRP檢查(感染指標),很多陰性細菌感染性疾病白細胞不高,但是病情進展快。抗生素的使用也分陽性菌和陰性菌,多檢查一項,今早治療。看懂血常規并不代表你就是醫生了,建議合理檢查,正規就醫。 來源于北京北一