一、臨床路徑標準門診流程

(一)適用對象。

第一診斷為口腔念珠菌病者(ICD-10:B37.001/B37.052/ B37.053/B37.054)。行藥物治療為主的綜合治療。

(二)診斷依據。

根據《口腔黏膜病學》(第三版,人民衛生出版社),《臨床診療指南-口腔醫學分冊》(中華醫學會編著,人民衛生出版社),《臨床技術操作規范-口腔醫學分冊》(中華醫學會編著,人民軍醫出版社)。

依靠病史和臨床表現,結合實驗室檢查診斷。

1.病史:有抗菌藥物、皮質激素用藥史;放射治療史;義齒戴用史;貧血等血液系統疾病;糖尿病史及免疫功能低下等病史。

2.臨床癥狀和體征:口干、疼痛、燒灼感;口腔黏膜出現白色凝乳狀偽膜(偽膜型);舌背乳頭萎縮、口角炎、口腔黏膜發紅(紅斑型);或有白色角化斑塊及肉芽腫樣增生(增殖型)。

3.實驗室檢查:病損區或義齒組織面涂片可見念珠菌菌絲及孢子;唾液或含漱濃縮液培養或棉拭子真菌培養陽性。

(三)治療方案的選擇。

根據《口腔黏膜病學》(第三版,人民衛生出版社), 《臨床技術操作規范-口腔醫學分冊》(中華醫學會編著,人民軍醫出版社)。

符合上述診斷依據,患者本人要求并自愿接受治療,無藥物治療的禁忌證。

1.局部治療:

(1)去除局部刺激因素;

(2)局部抑/抗真菌藥物治療。

2.全身治療:

(1)抗真菌治療;

(2)免疫治療;

(3)相關疾病治療。

3.中醫中藥。

4.手術治療。

5.衛生健康宣教。

(四)進入路徑標準。

1.第一診斷必須符合ICD-10:B37.001/B37.052/B37.053/B37.054口腔念珠菌病疾病編碼。

2.當患者同時具有其他疾病診斷,但在門診治療期間不需要特殊處理也不影響第一診斷的臨床路徑流程實施時,可以進入路徑。

第一診斷符合者。

(五)首診。

1.必須詢問的病史:

(1)用藥史:抗菌藥物及免疫抑制劑用藥史;

(2)義齒佩戴情況;

(3)皮膚等全身病損;

(4)其他相關全身疾病。

2. 根據患者病情選擇的項目:

(1)涂片法;

(2)真菌培養;

(3)組織活檢;

(4)藥敏敏感試驗。

(六)藥物的選擇。

1.去除各種刺激因素:如去除牙垢牙石,保持口腔衛生,調整咬,去除不良刺激因素。

2.局部治療:

(1)注意清潔義齒等;

(2)局部抑/抗真菌藥物治療。

3.全身治療:

(1)抗真菌治療;

(2)調整機體免疫力:免疫力低下或長期應用免疫抑制劑者;

(3)相關疾病治療。

4.中醫中藥治療。

5.手術治療:增殖型口腔念珠菌病經抗真菌藥物治療效果不佳者可考慮行手術治療。

6.健康衛生宣教。

(七)療效標準。

1.治愈:口腔念珠菌病的臨床癥狀及體征消失,實驗室檢查涂片或培養結果轉陰性。

2.好轉:口腔念珠菌病的臨床癥狀及體征好轉,實驗室檢查涂片或培養轉陰性或培養雖為陽性但菌落數量減少。

3.未愈:口腔念珠菌病的臨床癥狀及體征無好轉或加重,實驗室檢查涂片或培養仍為陽性,菌落數量未減少或增加。

(八)預防。

新生兒避免產道交叉感染;奶具或餐具清潔與消毒;長期應用抗菌藥物和免疫抑制劑者應當警惕和預防。

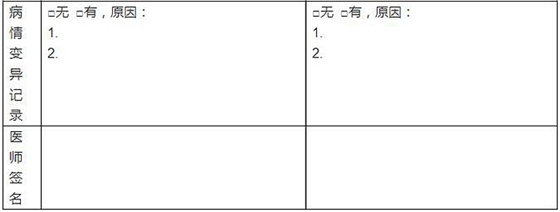

(九)變異及原因分析。

治療過程中,出現或符合以下情況時:

1.伴全身系統性疾病的患者;

2.伴有特殊感染的患者;

3.治療過程中出現并發癥者。

出現變異情況必要時需進行相關檢查(血細胞分析、肝腎檢查、免疫功能、活體組織檢查、內分泌功能檢查、結核菌素試驗、HIV 檢測等等)、診斷和治療,以及請相關學科會診。

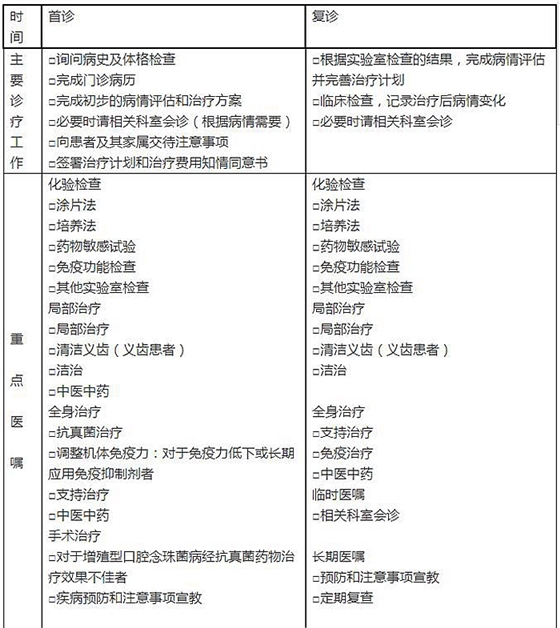

二、口腔念珠菌病臨床路徑表單

適用對象:第一診斷為口腔念珠菌病(ICD-10:B37.001/B37.052/ B37.053/B37.054)

患者姓名:( )

性別:( )

年齡:( )

門診號: ( )

初診日期: ( )年( )月( )日

復診日期: ( )年( )月( )日

來源:口腔醫學網