GTR法的術后并發癥與其處理

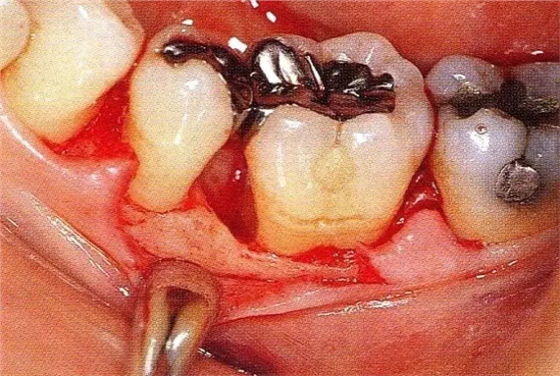

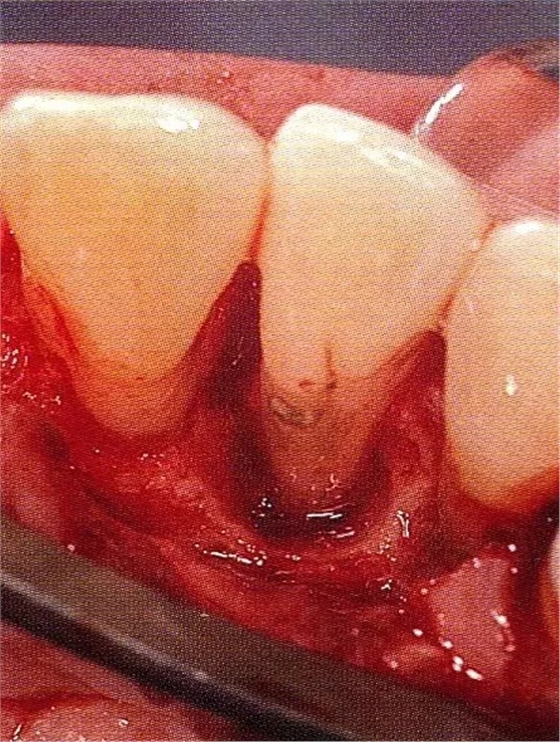

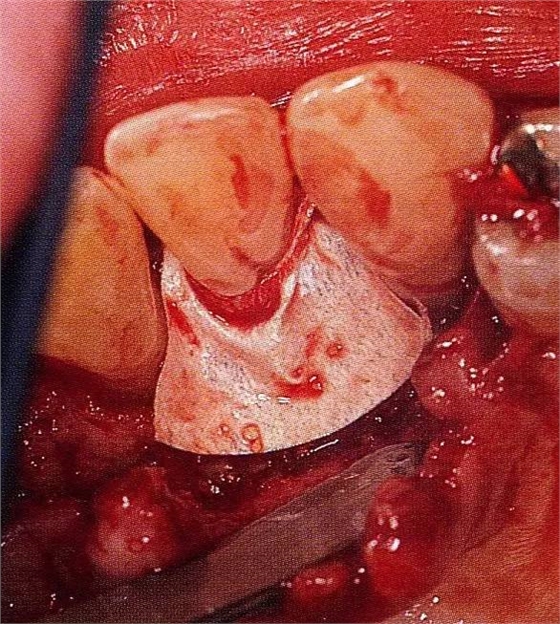

案例3針對3壁性垂直性骨缺損使用非吸收性膜進行再生治療,再翻瓣時進行骨形態修整的病例。

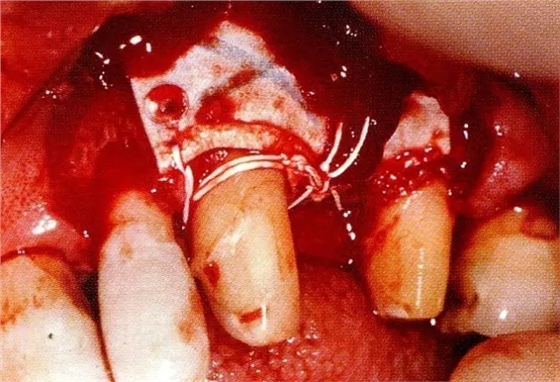

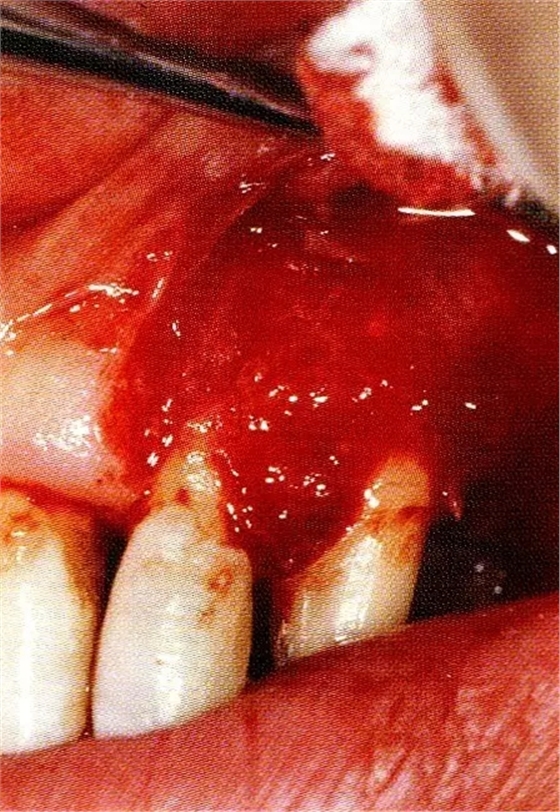

▲圖7-1左下6近中可觀察到3壁性垂直性骨缺損。此病例考慮到齦瓣供血關系,在前磨牙部位進行了減張切開,沒有進行縱切開。并利用刮治器、牙周外科用車針進行了徹底的骨缺損部位搔刮。

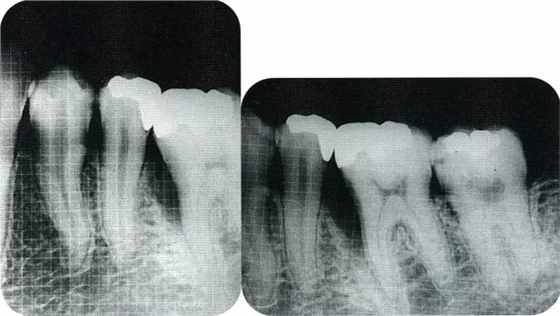

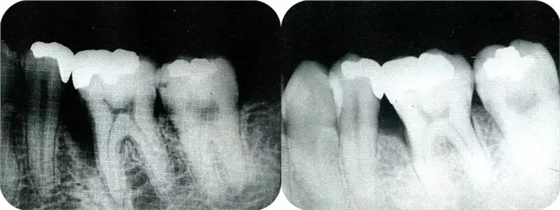

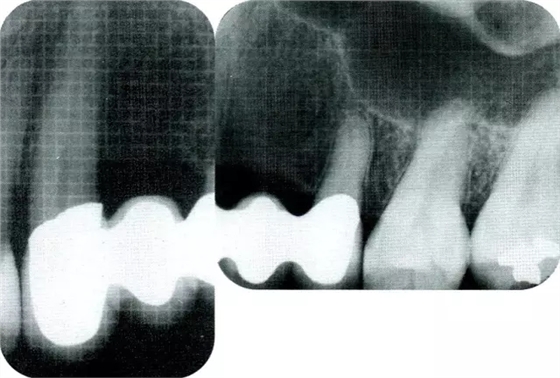

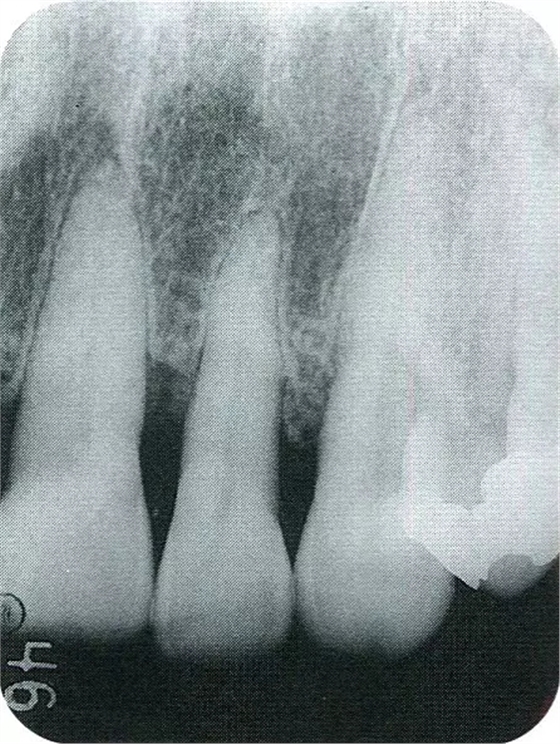

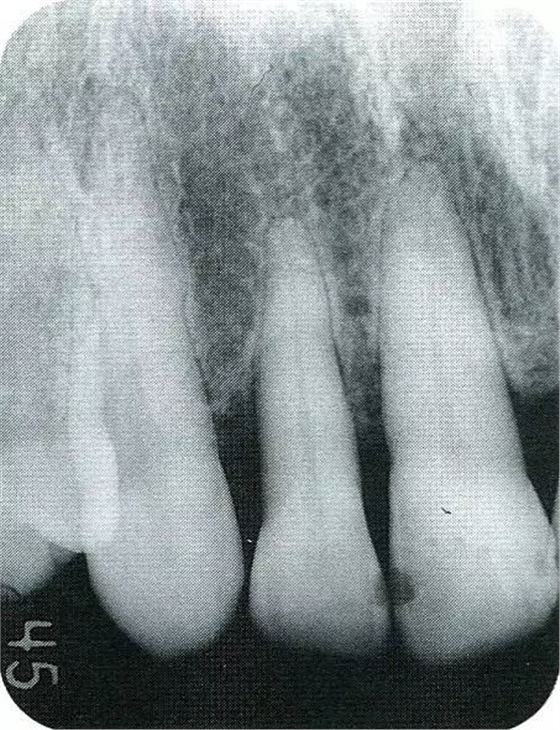

▲圖7-2術前x片。確認存在垂直性深骨缺損。

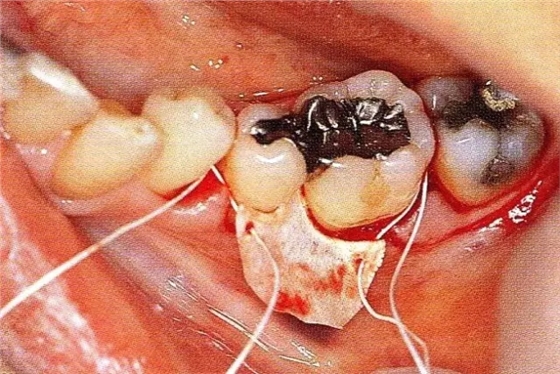

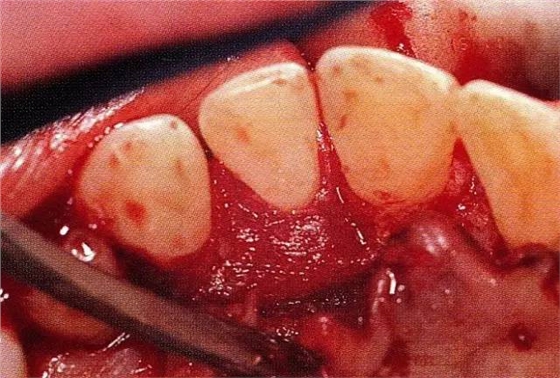

▲圖7-3將posterior interproximal類型的非吸收性覆膜修整后進行垂直懸吊縫合做固定。垂直懸吊縫合后,確定覆膜是否會動搖,再將齦瓣與之緊密縫合。

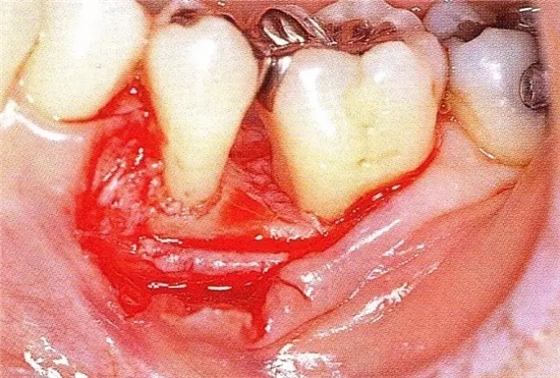

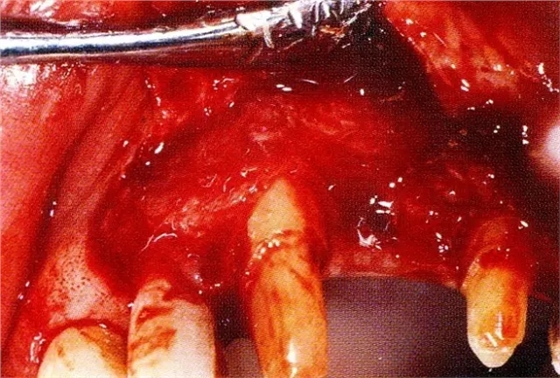

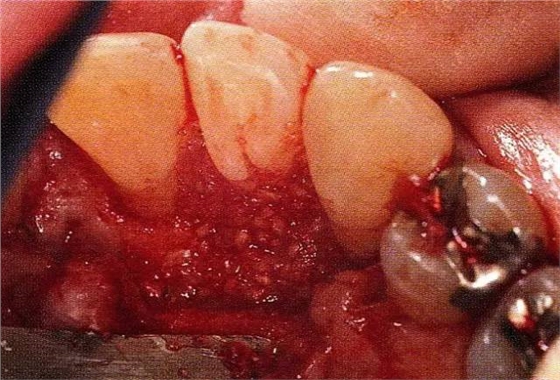

▲圖7-4術后1年2個月再翻開看的情況。與圖7-1的骨缺損狀態相比可知形成了臨床性骨再生。

▲圖7-5此狀態下,左下5的遠中存在牙槽骨不平整,因此進行了骨修整。同時,將骨膜留存,進行了齦瓣根尖側移動術,去除了牙周袋。

▲圖7-6再翻瓣半年之后的狀態。探診無出血,獲得了附著齦。

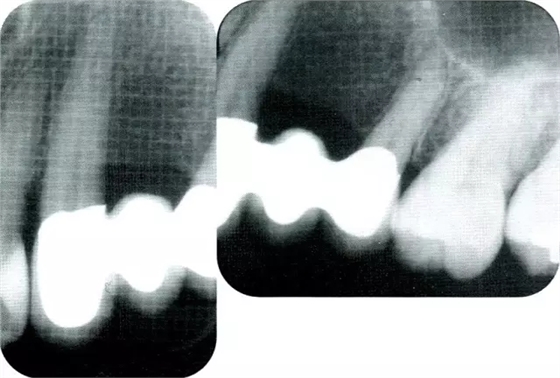

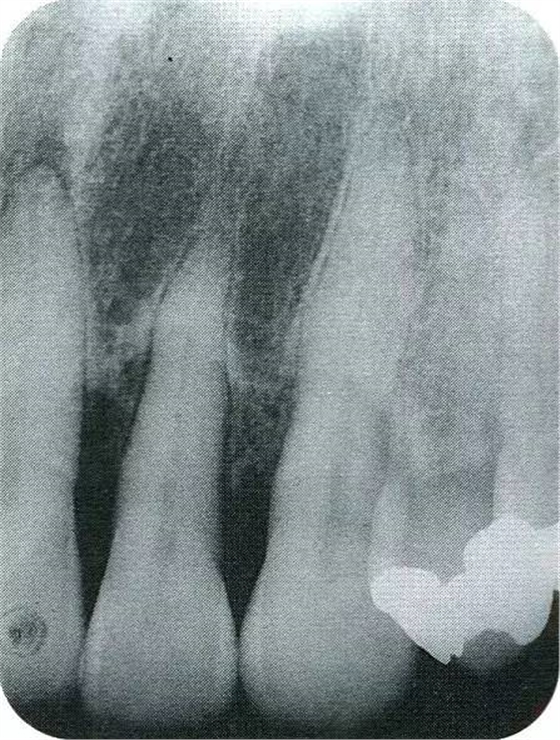

▲圖7-7術前,術后的x片。確認出現骨再生,牙槽嵴硬線。

病例4針對連續性骨缺損,利用2張非吸收性膜進行再生治療的病例。

▲圖8-1 52歲,上班族,女性。來院主訴是左上橋體下部有空隙。

▲圖8-2初診時的x片。尖牙遠中確認有垂直性骨缺損。

▲圖8-3進行全厚瓣翻瓣,將根表面的沉積物、骨缺損的肉芽組織徹底清除,確認牙槽骨形態,可看到從頰側到遠中存在垂直性和水平性的骨缺損。

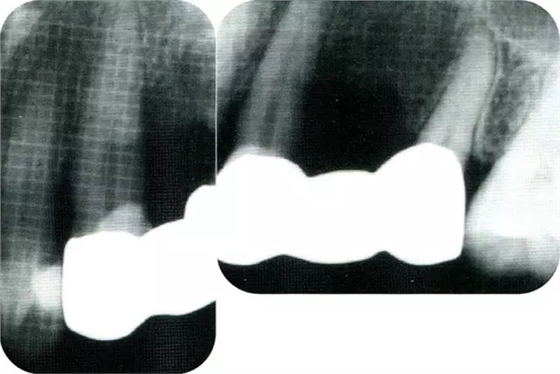

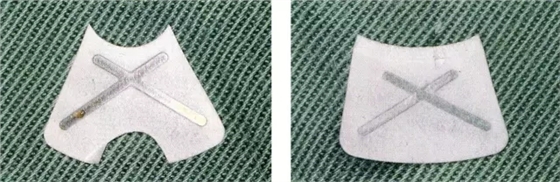

▲圖8-4,5為了確保足夠空間實現更好的再生,使用了2張鈦強化型gore-tex膜。

▲圖8-6通常,會將覆膜通過縫合線固定在牙齒上,但是,此情況下,使用了鑷子將覆膜進一步往根尖側固定。

▲圖8-7再生療法后11周,將非吸收性膜去除。與術前的缺損部相比較,可看到形成了新生肉芽組織。

▲圖8-8再生療法12個月后,進行再翻瓣,骨缺損部位可看到出現骨再生。牙齒和牙槽骨之間無法插入牙周探針,因而確認臨床性支持組織形成了再生。

▲圖8-9最終修復體戴上時的x片,可確認尖牙近遠中部的牙槽骨高度相同。

▲圖8-10術后11年的x片。術后的骨水平得到了維持。

病例5針對左右對稱性骨缺損,一側進行非吸收性膜,另一側進行吸收性膜處理的病例。

▲圖9-1 58歲,女性。右上2的上頜顎側可觀察到較大的3壁性骨缺損,術前牙周探診值時10mm。

▲圖9-2術前x片。

▲圖9-3同患者。對側存在與左上2大小、形態幾乎同樣的骨缺損。牙周探診值為7mm。

▲圖9-4術前的x片。

▲圖9-5右上2使用Guidor吸收性膜和去鈣凍結干燥(DFDBA)。

▲圖9-6左上2骨缺損部位填DFDBA入后。

▲圖9-7在左上2處將Gore-Tex非吸收性膜修整后固定。

▲圖9-8術后5周。右上2吸收性膜的一部分露出,脫落,新生肉芽組織和吸收性縫合線的部分可見。之后,進行了牙齦整形。

▲圖9-9術后5周。左上2去除非吸收性膜之后的狀態。可看到新生的肉芽組織。

▲圖9-10右上2術后2年。牙周探診值為遠中部3mm,其余均在2mm以內。

▲圖9-11同時期的左上2 x片。牙周探診全周均在2mm以內。

來源于深圳口腔匯