作者:宋韜 王冏珂 文靜 陳謙明 曾昕 作者單位:口腔疾病研究國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 華西口腔醫(yī)院黏膜科(四川大學(xué))成都 610041 摘 要

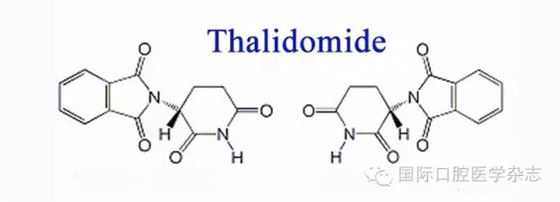

沙利度胺誕生至今已經(jīng)超過60年,目前廣泛應(yīng)用于炎癥性疾病和自身免疫性疾病的治療,包括多種口腔黏膜疾病的治療。由于沙利度胺曾造成嚴(yán)重的致畸不良事件,所以較多醫(yī)生對(duì)其在臨床具體應(yīng)用過程中的安全性尚存在一些疑問和顧慮。本文通過回顧分析有關(guān)沙利度胺的藥物代謝動(dòng)力學(xué)、藥物作用機(jī)制以及臨床治療試驗(yàn)研究的文獻(xiàn),著重探討沙利度胺的藥物安全性、對(duì)育齡期患者的影響以及對(duì)兒童患者的影響等問題,以期為口腔黏膜病科醫(yī)生提供更為全面的信息,確保其安全有效的應(yīng)用。 沙利度胺是一種手性外消旋化合物,由聯(lián)邦德國(guó)的Chemie Grünenthal公司于1954年研發(fā),作為一種鎮(zhèn)靜藥品推向市場(chǎng)[1]。目前為止,并沒有服用過量沙利度胺致死的案例出現(xiàn),服用過量的沙利度胺會(huì)導(dǎo)致深睡眠,但這種情況并不需要進(jìn)行特別的處理。1961年,沙利度胺被發(fā)現(xiàn)具有致畸性,隨后被撤出全球市場(chǎng)。直到沙利度胺抗腫瘤壞死因子α的作用及抗血管生成的作用被發(fā)現(xiàn)后,它才重新回到研究人員的視野中,1998年,沙利度胺作為抗麻風(fēng)結(jié)節(jié)性紅斑藥物被美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)上市[2]。 目前,沙利度胺作為抗腫瘤藥物以及許多炎癥性疾病、自身免疫性疾病等免疫相關(guān)疾病的二線用藥而廣泛應(yīng)用于臨床。這些疾病包括多發(fā)性骨髓瘤、移植物抗宿主反應(yīng)、麻風(fēng)結(jié)節(jié)性紅斑、白塞病、克羅恩病、日光性皮炎、系統(tǒng)性紅斑狼瘡、大皰性疾病等。在口腔黏膜疾病中,除了常用于治療復(fù)發(fā)性阿弗他潰瘍、白塞病等疾病外,沙利度胺也被用于治療口腔扁平苔蘚、慢性盤狀紅斑狼瘡、大皰性疾病等,并取得了良好的治療效果。 本文旨在通過回顧有關(guān)沙利度胺的作用機(jī)制、藥物代謝動(dòng)力學(xué)及臨床治療試驗(yàn)研究的文獻(xiàn),著重探討沙利度胺的藥物安全性、對(duì)育齡期患者的影響以及對(duì)兒童患者的影響等問題,以期為口腔黏膜病科醫(yī)生提供更為全面的信息,確保其安全有效的應(yīng)用。 1 藥理作用及作用機(jī)制 1.1 鎮(zhèn)靜與止癢 沙利度胺具有哌啶環(huán)結(jié)構(gòu),此結(jié)構(gòu)的化合物可以抑制中樞神經(jīng)系統(tǒng)的活動(dòng)。動(dòng)物研究[3-4]表明,沙利度胺可以抑制5-羥色胺的活性,從而對(duì)中樞神經(jīng)產(chǎn)生抑制作用。 1.2 雙向調(diào)節(jié)腫瘤壞死因子α作用 1991年,研究者發(fā)現(xiàn),沙利度胺具有抑制腫瘤壞死因子α的作用,其作用機(jī)制是通過活化單核細(xì)胞來抑制腫瘤壞死因子α的生成;但進(jìn)一步的研究表明,對(duì)于部分疾病的患者,如克羅恩病、銀屑病、結(jié)核病等,服用沙利度胺會(huì)增加外周血中的腫瘤壞死因子α的含量[2]。因此,還需要進(jìn)一步的研究來揭示沙利度胺與腫瘤壞死因子α相互作用的機(jī)制。 1.3 抗血管生成作用 沙利度胺的抗血管生成作用于1994年被發(fā)現(xiàn),這種作用被認(rèn)為與沙利度胺的致畸性密切相關(guān)。Therapontos等[5]研究顯示,沙利度胺可以影響胚胎干細(xì)胞的基因表達(dá),從而造成初生及新生血管的凋亡并抑制成熟血管的改建,其抑制成熟血管的改建的時(shí)間隨用藥時(shí)間的延長(zhǎng)而延長(zhǎng),此種作用被認(rèn)為與沙利度胺的致畸性和抗腫瘤活性密切相關(guān)。 1.4 調(diào)節(jié)T細(xì)胞的作用 有研究[2,6-7]表明,沙利度胺可以對(duì)T細(xì)胞產(chǎn)生協(xié)同刺激作用,此類作用主要與T細(xì)胞對(duì)白細(xì)胞介素的影響有關(guān),并且對(duì)于CD8+細(xì)胞的作用較CD4+細(xì)胞顯著。具體來說,沙利度胺可以增加體內(nèi)的輔助性T細(xì)胞2,并抑制體內(nèi)的輔助性T細(xì)胞1,同時(shí)降低外周血的CD4+細(xì)胞的含量。同時(shí),對(duì)于部分輔助性T細(xì)胞缺失的疾病來說,沙利度胺可以增加體內(nèi)輔助性T細(xì)胞1的含量,從而對(duì)疾病產(chǎn)生影響,也就是說,沙利度胺可以通過調(diào)節(jié)體內(nèi)輔助性T細(xì)胞的含量,從而達(dá)到免疫調(diào)節(jié)的作用。 2 藥物代謝 沙利度胺在pH大于6的溶液中會(huì)自發(fā)地進(jìn)行水解反應(yīng),其在人體內(nèi)的代謝也遵循這一規(guī)律,這種反應(yīng)是自發(fā)進(jìn)行的,不需要人體的肝臟酶的介入,所以服用沙利度胺的患者的尿液和血漿中檢測(cè)不到任何沙利度胺的酶解產(chǎn)物。研究[1]表明,服用沙利度胺24 h后,超過80%的藥物通過尿液排出體外,其中藥物原形少于服藥總量的1%。 沙利度胺在人體內(nèi)的代謝遵循一級(jí)消除動(dòng)力學(xué)模型,而按照一級(jí)消除動(dòng)力學(xué)模型進(jìn)行代謝的藥物,在經(jīng)過5個(gè)半衰期后,即可認(rèn)為從體內(nèi)基本消除。研究[1]顯示:?jiǎn)未慰诜忱劝?00 mg時(shí),人體的血漿藥物峰濃度為(1.76±0.52)mg•L-1,半衰期為(5.5±1.4)h,體液清除率為(10.9±1.9)L•h-1。 沙利度胺在胃里的吸收緩慢,當(dāng)增加單次給藥劑量時(shí),藥物的峰濃度并不會(huì)隨著單次給藥劑量的上升而成比例的上升,而是藥物的半衰期隨之相應(yīng)的延長(zhǎng)。目前,尚無(wú)服用過量的沙利度胺導(dǎo)致死亡的報(bào)道。有文獻(xiàn)報(bào)道單次服用沙利度胺達(dá)14 g的患者在服藥后完全康復(fù)的記錄,但需注意的是該文獻(xiàn)并未詳細(xì)說明該患者是自然康復(fù)還是經(jīng)搶救后康復(fù)的。 對(duì)于肝功能不全和腎功能不全的患者來說,沙利度胺的代謝與正常人體內(nèi)代謝相同[1,8-10]。沙利度胺在透析患者體內(nèi)的排除速率為正常人的2倍,但不需因此增加沙利度胺的使用劑量亦可達(dá)到理想的治療效果[1,9]。 3 不良反應(yīng) 沙利度胺的常見的不良反應(yīng)包括致畸、周圍神經(jīng)病變、嗜睡及便秘等[6]。沙利度胺的致畸作用是臨床上關(guān)注的重點(diǎn),有資料[5,11-12]顯示,沙利度胺對(duì)于人體的致畸作用最顯著的是懷孕3~8周的敏感窗口期,并且在妊娠早期,即使僅口服過1次沙利度胺也可發(fā)生致畸作用。因?yàn)樯忱劝肥峭ㄟ^影響胚胎干細(xì)胞的基因表達(dá)而產(chǎn)生致畸作用的,所以即使血漿的藥物濃度很低,也會(huì)產(chǎn)生明確的致畸作用[5,13]。至今尚無(wú)研究指出沙利度胺對(duì)于人體產(chǎn)生此類影響的持續(xù)時(shí)間,因此,停用沙利度胺多長(zhǎng)時(shí)間后方可安全懷孕,目前尚無(wú)具體的研究和觀察數(shù)據(jù)。 周圍神經(jīng)病變是沙利度胺的常見不良反應(yīng)中對(duì)患者日常生活影響最大的一種,好發(fā)于年長(zhǎng)女性,且大多出現(xiàn)在服藥的第一年中。經(jīng)過臨床電生理測(cè)定[6,14-15]發(fā)現(xiàn),在服用沙利度胺的患者中,有50%的患者可出現(xiàn)周圍神經(jīng)的電位改變,而出現(xiàn)此種變化的患者有50%出現(xiàn)周圍神經(jīng)病變的體征。在出現(xiàn)周圍神經(jīng)病變的患者中,約有25%的患者停藥后癥狀可消失,另有25%的患者停藥后癥狀好轉(zhuǎn),其余的患者癥狀無(wú)明顯改善。發(fā)生周圍神經(jīng)病變的人數(shù)隨著單次使用沙利度胺的量的增加而增加,與服用沙利度胺的總量并沒有明顯聯(lián)系。當(dāng)單次口服的劑量小于25 mg時(shí),周圍神經(jīng)病變的發(fā)生率最低,50~75 mg時(shí)周圍神經(jīng)病變發(fā)生率為前者的8.2倍,大于75 mg時(shí)周圍神經(jīng)病變發(fā)生率是小于25 mg時(shí)的20.2倍[11,14]。因此,只能通過給患者使用盡可能低的劑量來防止周圍神經(jīng)病變的發(fā)生,而無(wú)法通過監(jiān)測(cè)周圍神經(jīng)的電位改變來對(duì)周圍神經(jīng)病變做出預(yù)測(cè)和預(yù)防。 嗜睡和便秘可以被大多數(shù)患者耐受[11,14],目前臨床上通過睡前服藥來減輕嗜睡帶來的影響,并利用飲食控制來減少便秘發(fā)生的可能,對(duì)于嚴(yán)重便秘的患者,可以適當(dāng)?shù)慕o予一些藥物促進(jìn)排便[16]。 沙利度胺還有部分比較罕見的不良反應(yīng),如皮膚紅疹、白細(xì)胞減少、口干、體重增加、頭痛等[6],但相關(guān)研究較少。 4 與其他藥物的相互作用 人對(duì)于沙利度胺的吸收和代謝不被年齡、性別、吸煙及飲食情況所影響[1],但是沙利度胺可以加強(qiáng)其他中樞神經(jīng)抑制類藥物的作用,如巴比妥類藥物和乙醇等,所以對(duì)于嗜酒者或因其他疾病正在服用巴比妥類藥物的患者,若需使用沙利度胺應(yīng)該特別注意藥物的疊加作用。 環(huán)磷酰胺可減緩沙利度胺在鼠類體內(nèi)和腫瘤內(nèi)的代謝。此外,口服沙利度胺可能影響部分肝臟酶的活性,從而促進(jìn)環(huán)孢素A在人體內(nèi)的代謝[17]。其他藥物和沙利度胺的相互作用已被實(shí)驗(yàn)否定或還未有相關(guān)的研究報(bào)道[1,11]。 5 如何預(yù)防胎兒畸形 控制育齡期女性使用沙利度胺是預(yù)防沙利度胺相關(guān)畸形胎兒出現(xiàn)的重點(diǎn),大多數(shù)沙利度胺相關(guān)臨床試驗(yàn)研究為了安全起見回避了育齡期婦女,但南美洲仍可見因使用沙利度胺治療麻風(fēng)病的育齡期婦女,生育出與沙利度胺有關(guān)的畸形胎兒的相關(guān)報(bào)道[18-19]。 有3篇有關(guān)沙利度胺治療復(fù)發(fā)性阿弗他潰瘍或慢性盤狀紅斑狼瘡的回顧研究[20-22]共納入了年齡14~58歲的94位患者,其中女性33位。雖然沒有明確給出女性的納入標(biāo)準(zhǔn),但是有明確指出讓女性受試者采取了避孕措施以及進(jìn)行必要的監(jiān)測(cè)。僅有1篇有關(guān)沙利度胺治療復(fù)發(fā)性阿弗他潰瘍的交叉研究[23]以以下條件納入了育齡期婦女:1)懷孕檢測(cè)結(jié)果為陰性;2)使用可靠的避孕手段;3)簽署關(guān)于致畸風(fēng)險(xiǎn)及意外懷孕需終止妊娠的知情同意書。該試驗(yàn)直到完成未發(fā)現(xiàn)畸形胎兒報(bào)道,但也未見相關(guān)的后續(xù)報(bào)道。在以上4篇納入了育齡期女性的研究報(bào)道中,大多在研究結(jié)束后4周內(nèi)繼續(xù)對(duì)女性進(jìn)行妊娠檢查,以防止致畸作用的發(fā)生[20-21]。雖然限制育齡期女性使用沙利度胺是預(yù)防與沙利度胺有關(guān)的畸形胎兒出現(xiàn)的重點(diǎn),但是服用過沙利度胺的男性的精液中也可以檢測(cè)到藥物的存留,其濃度在10~250 μg•kg-1。目前已有因男性服用沙利度胺而發(fā)生畸形的胎兒出生的案例[19]。因此為了安全起見,有學(xué)者[20]提出,男性患者在服用沙利度胺期間及停止使用沙利度胺后的1周內(nèi)也應(yīng)采取避孕措施。 6 兒童及青少年如何使用沙利度胺 Yang等[11]統(tǒng)計(jì)和總結(jié)了兒童使用沙利度胺的相關(guān)報(bào)道,他們統(tǒng)計(jì)了200位使用沙利度胺的兒童患者,年齡6月~18歲,涉及到的疾病有白塞病、慢性盤狀紅斑狼瘡、系統(tǒng)性紅斑狼瘡、扁平苔蘚等,沙利度胺的使用劑量從每天1.5 mg•kg-1到每天800 mg不等,追蹤時(shí)長(zhǎng)最長(zhǎng)為20年,大多數(shù)患者獲得了較好的治療效果且無(wú)明顯不良反應(yīng);雖然有部分患者在治療過程中出現(xiàn)了周圍神經(jīng)病變、便秘等情況,在停藥后周圍神經(jīng)病變的情況得以改善或消失,同時(shí)飲食控制對(duì)于便秘也有非常顯著的效果;通過沙利度胺的治療,大多數(shù)患者的癥狀得到了緩解,但是很多患者仍需要長(zhǎng)期服用低劑量的沙利度胺來維持治療效果。 需注意的是,這些數(shù)據(jù)大多來自個(gè)案報(bào)道和例數(shù)較少的案例回顧分析,僅有1篇有關(guān)兒童以及青少年使用沙利度胺治療克羅恩病的隨機(jī)對(duì)照試驗(yàn)[24],該試驗(yàn)的藥物劑量為每天1.5~2.5 mg•kg-1,有部分患者出現(xiàn)周圍神經(jīng)病變,未有其他不良反應(yīng)的相關(guān)記錄。 對(duì)于兒童,目前可以查詢到的報(bào)道中最常見的不良反應(yīng)是周圍神經(jīng)病變。周圍神經(jīng)病變的發(fā)生率與使用劑量密切相關(guān):當(dāng)沙利度胺的每日劑量上升時(shí),有更多的兒童出現(xiàn)了周圍神經(jīng)病變的情況,這與成人的情況類似,并且超過12歲的兒童更容易發(fā)生周圍神經(jīng)病變。這提示沙利度胺在必要時(shí)可以應(yīng)用于兒童患者,但應(yīng)當(dāng)選擇盡可能低的劑量來進(jìn)行治療,治療期間每3個(gè)月監(jiān)測(cè)1次神經(jīng)或電生理學(xué)變化,12歲以上的患者更需特別注意。 7 總結(jié) 綜上所述,沙利度胺雖然不具有明顯的肝腎毒性,但它具有較強(qiáng)的致畸性,并可引起周圍神經(jīng)病變等不良反應(yīng)。因此在臨床應(yīng)用沙利度胺時(shí),應(yīng)當(dāng)注重其使用的合理性和安全性[25-28]。 目前有報(bào)道的可能與沙利度胺產(chǎn)生相互作用的食物和藥物僅有乙醇、巴比妥類、環(huán)孢素A和環(huán)磷酰胺,但是對(duì)于需要同時(shí)服用其他藥物的患者,仍需注意可能的互相作用,特別是精神類藥品,必須避免和沙利度胺同時(shí)應(yīng)用。 避免沙利度胺有關(guān)的海豹肢畸形胎兒的出生,是所有臨床運(yùn)用沙利度胺的醫(yī)生的責(zé)任。特別是在醫(yī)療條件相對(duì)較差的地區(qū),醫(yī)生對(duì)于服用沙利度胺的患者必須做到告知義務(wù),并督促患者切實(shí)遵守這些注意事項(xiàng),杜絕可能發(fā)生的致畸事件。 對(duì)于育齡期女性和男性患者,雖有文獻(xiàn)顯示女性停藥4周后、男性停藥1周后即可不再為防止胎兒畸形而采取避孕措施,但這些文獻(xiàn)均為零星報(bào)道,缺乏系統(tǒng)研究和專家共識(shí)。因此,育齡期患者若需服用沙利度胺,需謹(jǐn)慎權(quán)衡利弊,并做好必要的監(jiān)控,而且應(yīng)當(dāng)盡量延長(zhǎng)受孕前的停藥期,以避免沙利度胺可能引起的藥物不良反應(yīng),必要時(shí)可咨詢生殖遺傳專科醫(yī)生。 對(duì)于兒童和青少年患者,若病情需要,權(quán)衡利弊后也可服用沙利度胺,就目前的研究報(bào)道來看,沙利度胺并不會(huì)給兒童和青少年的生長(zhǎng)發(fā)育帶來明確的影響,但仍需警惕其可能的毒副作用,特別是對(duì)于器官和組織發(fā)育不成熟的患者,沙利度胺可能抑制血管生成的作用需引起重視。此為,在運(yùn)用沙利度胺的過程當(dāng)中,應(yīng)當(dāng)注意選擇合適的劑量,以避免周圍神經(jīng)病變的發(fā)生。 8 參考文獻(xiàn)(略) 本文發(fā)表于《國(guó)際口腔醫(yī)學(xué)雜志》,2016,43(3):366-370. DOI:10.7518/gjkq.2016.03.025 來源:《國(guó)際口腔醫(yī)學(xué)雜志》2016年5月43卷第3期