作者:張麗娜,申婷,牛好曼,耿寧,湯亞玲,陳宇,口腔疾病研究國家重點實驗室·華西口腔醫院病理科

骨化纖維瘤(ossifying fibroma,OF)是發生于頜骨的中心性良性腫瘤,常單獨發病,并發牙瘤的病例十分罕見。本文報道下頜骨骨化纖維瘤并發組合性牙瘤1例。

1.病例報告

患者,男性,19歲,2014年3月自覺左下頜疼痛于綿陽市當地醫院就診,曲面斷層片示:左下頜牙瘤伴左下頜骨質異常增殖。2014年3月19日于四川大學華西口腔醫院門診就診,拍攝錐形束CT,未做其他處理,隨后發現口內左下頜后牙區域牙齦表面隆起成皰狀,自覺疼痛明顯,隨后隆起處破潰,有黃色分泌液流出,自述服用消炎藥和止痛藥后疼痛有所緩解,于2014年4月11日以“頜骨病變待診”收入院。

入院時專科查體:患者面型不對稱,開口度正常,開口型偏左側。左下頜膨隆明顯,范圍約5.0 cm×3.0 cm,向前延伸至D5根尖處,向后延伸至下頜升支,質硬,觸之無乒乓樣感。口內檢查示D5~D8缺失,左側頜下有一腫大淋巴結,質硬,活動,大小約1.5 cm×1.5 cm。曲面斷層片示:左下頜D4根尖區至左下頜升支乙狀切跡下方可見一異常高密度團塊影,團塊中心密度不均勻,病變邊緣光滑,周緣可見低密度條帶影包繞,D5~D8牙埋伏阻生于病變內,似不規則小牙體征象,病變區頜骨向頰舌向膨隆明顯,下頜神經管受壓后向下移位(圖1)。

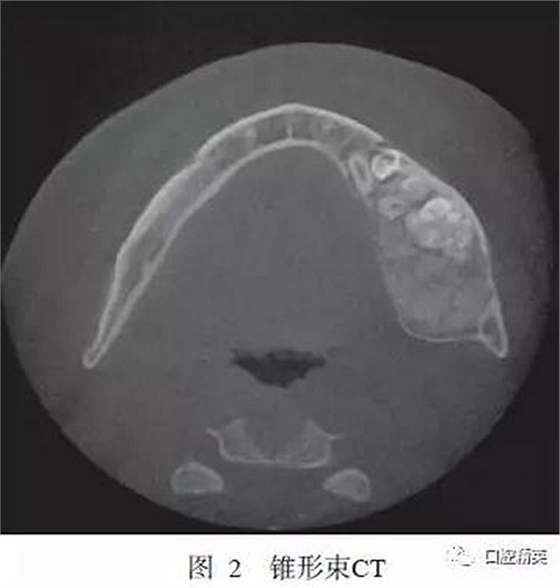

錐形束CT示:左下頜D5~D7缺失,D5~D7位置下頜骨內可見牙瘤樣結構,左下頜骨膨隆明顯,膨隆向上至下頜骨升支乙狀切跡下方,向下至下頜骨下緣,向前至下頜骨體D5位置,向后至下頜升支中份,骨質膨隆內可見鈣化程度不同的阻射影(圖2)。

胸片示心肺征象未見明顯異常,血常規、電解質、血生化檢查(血小板低,服用利可君片后恢復正常)也均未見異常。2014年4月18日于全身麻醉下行“左下頜骨牙瘤切除術+左下頜骨包塊刮治活檢術+D3~D8牙齦翻瓣術”,術中見下牙槽神經血管束穿過牙瘤樣組織,病變累及整個左側下頜骨體部的高度,左下頜骨包塊部位骨質疏松,偏向下頜骨升支舌側,下頜骨升支舌側較正常骨質薄弱。手術順利,術后給予相應的抗炎、消腫及補液治療。

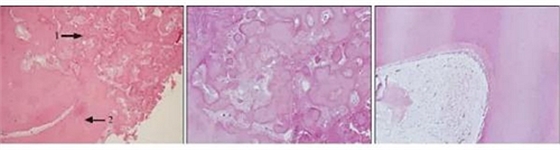

術后病理檢查。大體見:零碎的灰白軟硬組織一堆,體積約3.0 cm×2.5 cm×0.5 cm,可見多塊似小牙樣結構及碎骨渣。顯微鏡檢查:纖維結締組織疏密不等,排列成束狀或旋渦狀,其中含有大小不等、排列不規則的編織骨、板層骨和圓形、卵圓形無細胞嗜堿性牙骨質樣物,骨小梁周圍見成排的成骨細胞。此外,鏡下還可見多處圓錐形、不規則牙樣結構,釉質、牙本質和牙髓的組織結構排列如同正常牙(圖3)。術后病理診斷為:(左下頜骨)骨化纖維瘤伴組合性牙瘤形成,部分區域細胞活躍。術后半年復查,患者無復發。

2.討論

2.1 臨床病理特征

OF的命名一直存在爭議,由Montgamery在1927年首先報道并命名。1971年WHO牙源性腫瘤的組織學分類將OF定為牙源性腫瘤,1992年對牙源性腫瘤的組織學分類進行修改,將其歸為與骨相關的真性腫瘤,并且獨立命名為牙骨質-骨化纖維瘤。2005年WHO新分類簡化了與骨相關病變的分類和命名,認為在牙根以外的部位,牙骨質與骨組織并無明顯差異,區別二者的臨床意義不大,因此以“骨化纖維瘤”代替“牙骨質-骨化纖維瘤”,并且將“青少年小梁狀骨化纖維瘤(juvenile trabecular ossifying fibroma,JTOF)”和“青少年沙瘤樣骨化纖維瘤(juvenile psammomatoid ossifying fibroma,JPOF)”作為OF的兩種組織學變異型。

OF病因尚不明確,目前認為OF與外傷、感染及拔牙有關,Kumar等在2006年提出了OF起源于牙周膜。腫瘤組織可向骨質和纖維組織雙向分化并能夠形成板層骨。葉林松等曾報道了1例遺傳性巨大牙骨質骨化纖維瘤,并認為OF可能為X-連鎖隱性遺傳。本例患者否認家族史。牙瘤(odontoma)是牙源性的良性腫瘤,也有學者認為其為發育異常,瘤體內含有高分化的釉質、牙本質、牙骨質和牙髓等正常牙體組織的結構。根據這些組織結構排列不同,可分為組合性牙瘤和混合性牙瘤。混合性牙瘤為排列紊亂的釉質、牙本質、牙骨質和牙髓形成的硬質團塊,無成形的牙齒;組合性牙瘤由大小、形狀不定、數目不等的牙齒聚集而成,鏡下可見各種牙體組織成分的排列及分布與正常牙齒相同。

OF常單獨發病,查閱文獻偶見并發混合性牙瘤、含牙囊腫、牙源性角化囊性瘤、骨髓炎等,但其并發的病因尚不明確。國外曾報道1例46歲女性患者雙側下頜骨第一磨牙區骨化纖維瘤并發混合性牙瘤及下頜前牙區根尖周骨結構不良,這3種疾病發生于同一頜骨的關系及原因尚不明確,不排除偶然因素。OF伴囊腫樣改變可能是腫瘤的纖維成份變性液化所致,伴發骨髓炎可能是腫瘤繼發感染所致。另外,尚有牙瘤并發含牙囊腫、牙瘤并發牙源性鈣化囊性瘤的相關報道。

除了OF及牙瘤以外,頜面部其他腫瘤、瘤樣病變及非腫瘤性疾病亦偶見并發。龔大東等報道1例McCune-Albright綜合征伴牙源性角化囊腫及成釉細胞瘤,但對于伴發情況是同一來源還是偶發尚未給出定論。劉進忠等報道1例牙源性鈣化囊腫伴成釉細胞纖維瘤。綜合來看,伴發或并發的原因雖尚無定論,但有可能是這類腫瘤有共同或相似的組織來源,或者可以相互誘發。

2.2 診斷及治療

頜骨疾病的診斷必須通過臨床表現、放射檢查和病理檢查三者結合確診。OF主要和骨纖維異常增殖癥(又稱纖維結構不良,fibrous dysplasia,FD)相鑒別。二者均為頜骨纖維-骨病變,臨床表現及病理特征均較相似,但由于二者的臨床處理原則不同,因此對其進行鑒別診斷非常重要,影像學往往起著決定性作用

(1)影像學檢查。OF為境界清楚的單房性密度減低區,病變中央常見不透光區。FD為病變區阻射性降低,呈磨玻璃樣改變,病變與周圍正常骨質界限不明顯。本例影像學特征為左下頜骨局部可見異常高密度團塊影,團塊密度不均勻,可見牙樣結構,病變邊界清晰,符合OF的影像學改變。

(2)病理學檢查。OF鏡下為增生的纖維組織和一些大小不等、排列不規則的骨小梁和鈣化團塊,骨小梁從未成熟幼稚骨小梁到成熟板層骨小梁均可見到,其周邊可見成排的成骨細胞。FD由細胞豐富的纖維組織構成,內含編織骨形成的孤立的骨小梁,這些幼稚的骨小梁彼此缺乏鏈接,無板層結構,常呈英文字母形,其邊緣通常沒有成骨細胞圍繞。張佩瑜等認為,光學鏡下HE染色、網狀纖維染色及偏光顯微鏡觀察相結合有助于OF和FD的鑒別診斷,因為OF組織中有發育成熟的板層骨,而FD病變中骨小梁屬于編織骨,偏光顯微鏡下,板層骨有明暗平行的雙折光帶,編織骨的雙折光帶雜亂。本例除有典型OF的鏡下改變之外,還呈現出經典的組合性牙瘤的特征(圖3)。

OF主要以手術切除治療為主,同時盡可能行一期頜骨缺損修復及牙種植修復。早期腫瘤較小時可采用刮治和剜除術治療,生長較快、破壞較大的腫瘤應采用節段性頜骨切除術,兩種處理方法復發率均較低。但有學者認為,OF在臨床上有12%的復發率,因此應長期隨訪。巨大型OF行節段性下頜骨切除后,即刻使用髂骨和耳大神經移植進行重建,并使用種植體植入和假體固定,可較好地恢復患者的頜面部美學和功能。OF放療后極易發生惡變,故嚴禁放療。本例患者采用“左下頜骨牙瘤切除術+左下頜骨包塊刮治活檢術+D3~D8牙齦翻瓣術”方法進行治療,未見復發,預后良好。

來源:華西口腔醫學雜志