轉(zhuǎn): 齒道

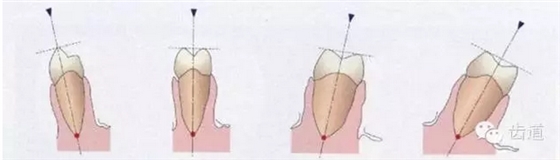

熟悉下頜天然牙列時(shí)牙齒所處的方向,可以由無(wú)牙頜牙槽嵴的狀態(tài),來(lái)推測(cè)天然牙列時(shí),牙所處的方向以及牙槽嵴吸收的方向和程度,為排列人工牙作參考。

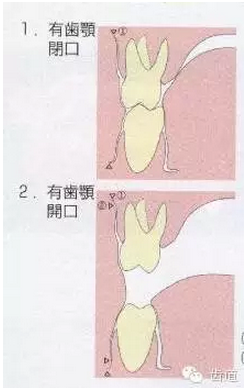

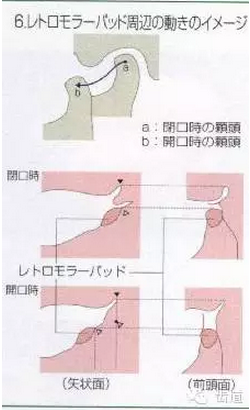

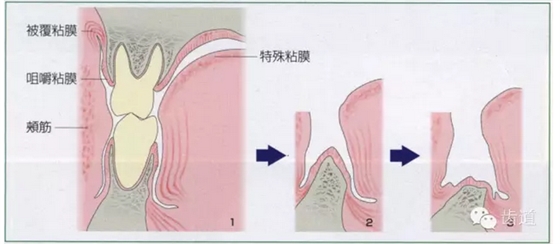

觀察與分析天然牙列時(shí),開(kāi)閉口的前庭黏膜轉(zhuǎn)折位置,圖中1的位置是閉口時(shí)頰側(cè)前庭的移行部位,2是開(kāi)口時(shí)頰側(cè)前庭黏膜的移行部位。

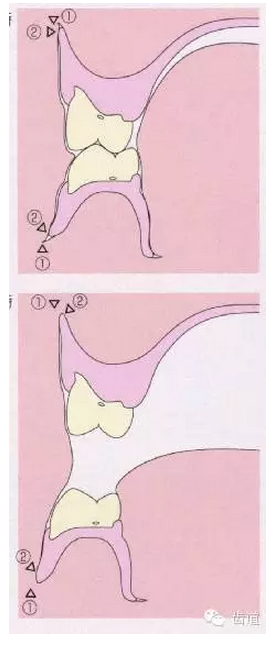

上圖是配戴全口義齒時(shí),張閉口的情況。

可動(dòng)黏膜與不可動(dòng)黏膜的交界處在開(kāi)閉口時(shí)的形態(tài)和位置都不相同,特別是系帶部分的移動(dòng)量和移動(dòng)強(qiáng)度更為明顯。

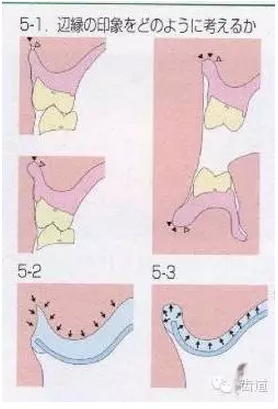

基托邊緣處于什么位置,用什么方法取模,該做成什么樣的形態(tài),需要進(jìn)行不同的設(shè)計(jì)和思考。

牙槽嵴的吸收狀態(tài)以及被覆黏膜的狀態(tài),決定了基托邊緣的印模以及形態(tài)設(shè)計(jì)。

開(kāi)閉口時(shí),髁突位置變化,使得磨牙后墊的上緣及其周邊展示出比較特殊的移動(dòng),應(yīng)注意觀察開(kāi)閉口時(shí)這部分結(jié)構(gòu)的變化,這也是包括吞咽運(yùn)動(dòng)在內(nèi)的取印模時(shí)需要做邊緣整塑的重要部位。

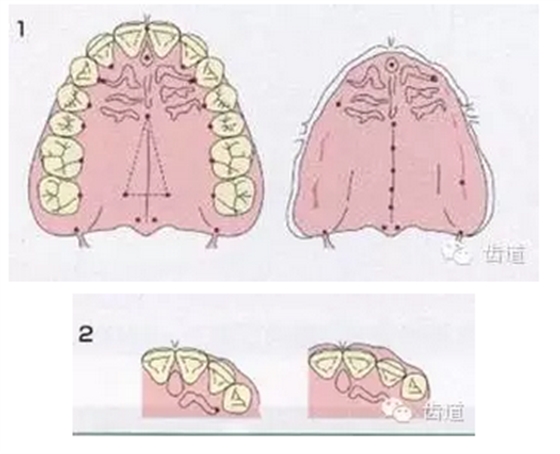

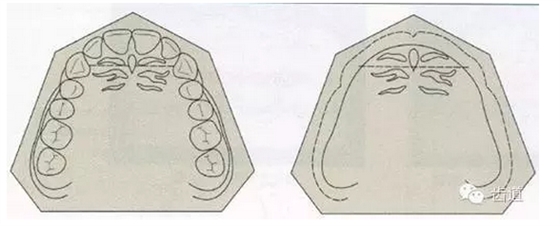

根據(jù)殘余的解剖標(biāo)志,可以判斷出天然牙的牙位。仔細(xì)觀察無(wú)牙頜時(shí)非常清晰的解剖標(biāo)志,對(duì)比天然牙列的模型,想象其位置,并測(cè)量從天然牙切端到牙頸部的尺寸,可以估算各牙所在位置的平均值。

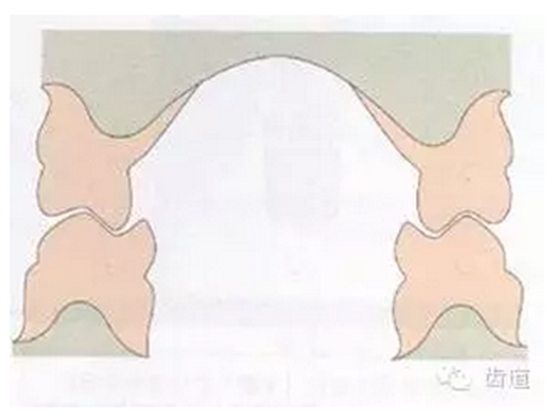

上圖展示了不同頜弓形態(tài)第一橫腭皺與尖牙牙頸部的位置關(guān)系,將其與切牙乳頭的位置數(shù)據(jù)進(jìn)行重合,可以預(yù)測(cè)出前牙排列的位置。

制作標(biāo)準(zhǔn)模型,可以測(cè)驗(yàn)計(jì)算出從標(biāo)志處到合平面的平均值,如上圖。

上圖顯示的,是天然牙列非生理性牙齒移動(dòng)以及牙列變形等特殊情況,要仔細(xì)考慮和觀察后,找到解剖意義上的天然牙原有位置。

從解剖學(xué)上來(lái)講,即使牙齒掉光之后,天然牙列時(shí)的牙齒都會(huì)或多或少地在黏膜上留下蛛絲馬跡。如果能正確找出這些痕跡,就可以有效還原天然牙列時(shí)天然牙位,確定人工牙的排列位置。當(dāng)然,這不僅需要具備豐富的知識(shí)和正確的理解,且需要一種敏銳的“觀察力”。

不僅要對(duì)無(wú)牙頜的形狀進(jìn)行觀察和思考,包括天然牙的位置和尺寸,也應(yīng)該了然于心,清晰把握。然后把這些數(shù)據(jù)在無(wú)牙頜的模型上,用游標(biāo)卡尺對(duì)解剖學(xué)標(biāo)志進(jìn)行正確的測(cè)量,預(yù)估天然牙的準(zhǔn)確位置。

必須明確的是,所有數(shù)據(jù)不能生搬硬套,解剖標(biāo)志也會(huì)隨著牙槽骨的吸收而發(fā)生改變。

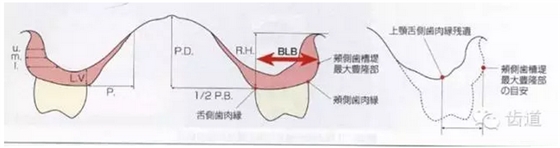

觀察咀嚼黏膜與被覆黏膜的變化,通過(guò)圖片可知,咀嚼黏膜(齦黏膜)和骨緊密結(jié)合在一起,而被覆黏膜(牙槽黏膜)和頰肌、骨面結(jié)合較松,在頰側(cè)與肌肉結(jié)合在一起。見(jiàn)下圖:

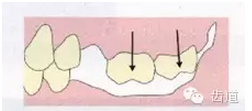

天然牙缺失后,牙槽嵴和咀嚼黏膜完全保留了下來(lái),可以想象與判斷出口腔頰舌側(cè)轉(zhuǎn)折的形態(tài),明確判斷出基托邊緣的位置。隨著牙槽嵴的持續(xù)吸收,若患者長(zhǎng)久使用形態(tài)錯(cuò)誤的義齒,周?chē)つは陆M織會(huì)侵入導(dǎo)致咀嚼黏膜消失,那么就難以判斷基托邊緣的形態(tài)了。(觀察上圖,你能想象出基托的形態(tài)和邊緣位置么?)

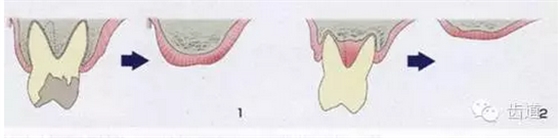

因齲齒等問(wèn)題而導(dǎo)致的失牙,牙槽突很豐滿(mǎn),牙槽嵴堤能完全保存下來(lái)。因牙周病等牙周組織受到較大損傷時(shí),牙槽骨的吸收和咀嚼黏膜的減少都很顯著。修復(fù)時(shí),應(yīng)對(duì)喪失的牙槽嵴做充分的想象。

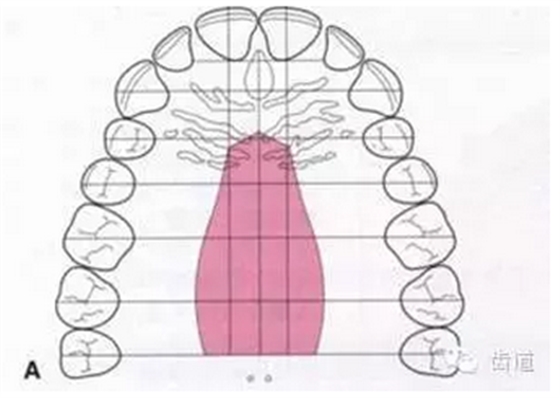

上頜腭部是吸收較小的部分,下圖是25名拔牙后的患者,在130周后的變化,紅色部分是無(wú)變化的平均范圍。

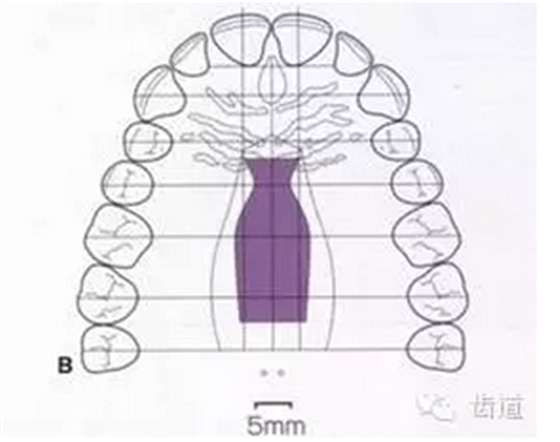

下圖為持續(xù)觀察12名患者在術(shù)后14~17年,紫色部分是基本無(wú)變化的平均范圍。

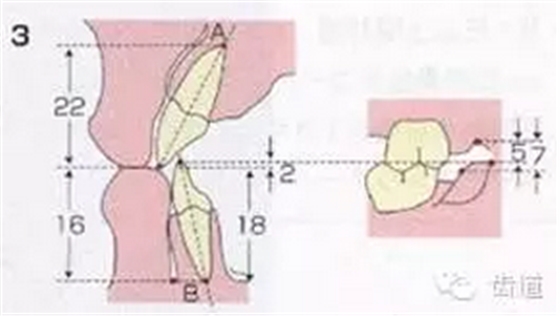

對(duì)第一磨牙冠狀面截面進(jìn)行測(cè)量,觀察拔牙后的變化,評(píng)估全部患者的測(cè)量結(jié)果得知,天然牙列的牙槽堤頰舌徑(BLB),在各個(gè)牙的位置基本保持了恒定。天然牙列的舌側(cè)齦緣,在演化為無(wú)牙頜后,形成在牙槽嵴頂附近的紐狀隆起,這就是殘余的舌側(cè)牙齦線(xiàn)。

下圖為第一磨牙的冠狀面截面圖,通過(guò)650位患者的測(cè)量結(jié)果計(jì)算出的平均值,為了比較天然牙列和無(wú)牙頜大致輪廓,把第一磨牙的冠狀面重合后得出如下的圖形:

通過(guò)測(cè)量天然牙列與無(wú)牙頜患者的模型而得出的平均值,可以想象出修復(fù)體的義齒間隙。

拔牙后,由于切牙乳突發(fā)生移動(dòng),無(wú)牙頜模型的兩側(cè)尖牙通過(guò)切牙乳突的后緣。牙槽嵴吸收程度,受天然牙列時(shí)上下頜對(duì)應(yīng)關(guān)系及受對(duì)頜牙狀況的影響,二類(lèi)患者吸收量少,三類(lèi)吸收量變大,若有對(duì)頜牙,上頜前牙區(qū)牙槽骨受損更大。

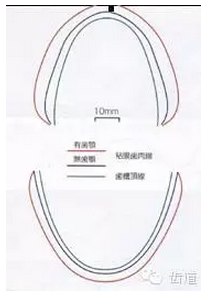

下圖表示了天然牙列和無(wú)牙頜模型上頰側(cè)齦緣線(xiàn)的平均位置關(guān)系:

在牙齒缺失后,黏膜牙齦線(xiàn)往內(nèi)側(cè)移動(dòng),藍(lán)色線(xiàn)為牙槽骨頂線(xiàn)。

了解解剖標(biāo)志與天然牙的關(guān)系,以及失牙后解剖標(biāo)志的變化規(guī)律,可以幫助我們想象天然牙列時(shí)的牙位和牙槽骨堤,為排牙、制作義齒基托提供可靠的依據(jù)!