作者:哈爾濱醫科大學附屬第四醫院口腔科 畢良佳

人的口腔中存在300~500種細菌微生物。早在1910年就有學者提出口腔病灶感染學說,即口腔的原發病灶感染可能引起全身疾病,其中有代表性的是口腔病灶感染和細菌性心內膜炎的高度關聯性。

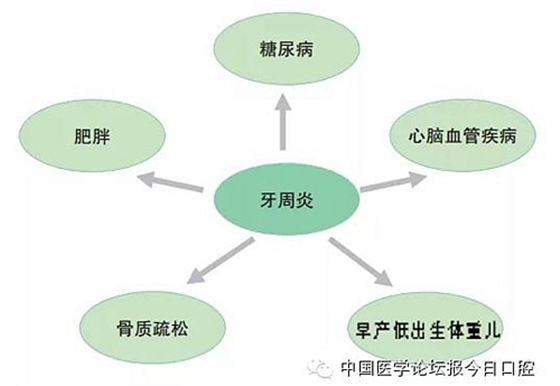

近年來,研究表明牙周病不僅引起口腔局部感染炎癥,而且作為細菌儲庫可引起輕微的慢性炎癥反應進而影響全身各臟器的功能。到現在為止,已經發現和牙周病有關聯的全身性疾病包括糖尿病、心腦血管疾病、早產低出生體重兒、肥胖、骨質疏松等疾病

圖1 牙周病與全身疾病

【牙周病與糖尿病】

糖尿病對牙周病的影響

牙周病與糖尿病相互影響。

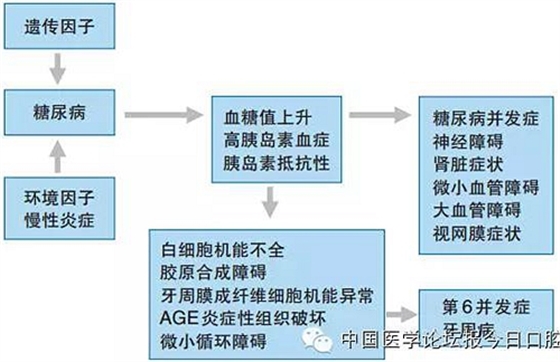

糖尿病患者血糖值偏高,引起系列并發癥和白細胞機能不全等免疫防御功能障礙;同時,糖尿病患者唾液分泌量相對減少,對口腔的清潔效果也會降低,影響機體對入侵微生物的清除功能。

近年來,有學者提出蛋白質與非酶性的反復糖化反應產生的晚期糖基化終末產物(AGE)相關的新假說。新假說指出,蛋白質或脂肪在糖化的AGE和巨噬細胞上AGE受體結合時產生類似于腫瘤壞死因子α(TNF-α)和白介素6(IL-6)的炎癥性因子或活性酶,而這些物質被認為與造成牙周組織破壞有關。

相關機制詳見圖2所示。

圖2 牙周病與糖尿病的關系

牙周病對糖尿病的影響

牙周病亦會對糖尿病產生影響。

有研究表明,如果牙周炎患者全口每顆牙齒均有5~6mm深的牙周袋,那么細菌生物膜總共的接觸面積可達到一個成人手掌大小,即約72cm2。

在這種狀態下,一過性的菌血癥則易頻發,患者血中的抗原物質濃度上升,活性化的免疫細胞增多,使得像TNF-α一類的炎癥性因子產生的量增多。換言之,在罹患牙周病的狀態下,人體內TNF-α的產生量增多,而TNF-α能夠使得胰島素依賴型糖尿病(1型糖尿病)的狀態發生惡化。

【牙周病與心腦血管疾病】

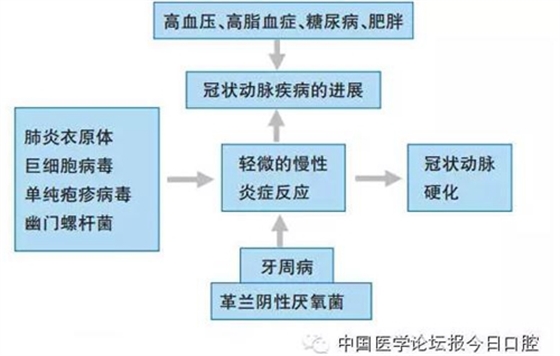

在心腦血管疾病的發病和進展中,高血壓、高血脂、糖尿病、肥胖等危險因素與其有很大的關聯性,這些危險因素統稱為“危險因子累計癥候群”,從而成為胰島素抵抗性為基礎的冠狀動脈心臟病的危險因素。但缺血性心臟病的患者中,除上述危險因素,還包括其他危險因素,例如感染性微生物、炎癥相關因子、各種脂肪酸、心理因素及生活環境因素等。

近年來,臨床上常以高敏C反應蛋白(CRP)濃度的上升以及微量白蛋白尿的存在作為冠狀動脈粥樣硬化性心臟病或者全身性動脈硬化發病的預測因子。里德克(Ridker)等人的研究顯示,用高敏CRP的濃度上升可以預測新發病的心肌梗死、腦梗塞和閉塞性的動脈硬化。已經有研究提示,牙周炎和CRP的濃度存在相關性,并且牙周炎的嚴重程度和CRP濃度明顯上升有顯著相關性;同時也有研究發現,重度牙周炎患者在經過牙周治療后,CRP濃度明顯下降。

慢性牙周炎的主要致病菌――牙齦卟啉單胞菌(Pg)的血清抗體效價與高敏CRP有較強相關性。在無菌斑存在的頸動脈內膜中,內膜厚度在Pg血清抗體效價較高組和正常組群之間無顯著差異,但在菌斑存在的部位,頸動脈狹窄率在Pg血清抗體效價較高組明顯上升,同時發生白蛋白尿的風險顯著升高。

上述均說明,由牙齦卟啉單胞菌所引起的感染可能與早期動脈硬化病變的發生相關。牙周病與心血管疾病的關系見圖3。

圖3 牙周病與心血管疾病的關系

【牙周病與早產低出生體重兒】

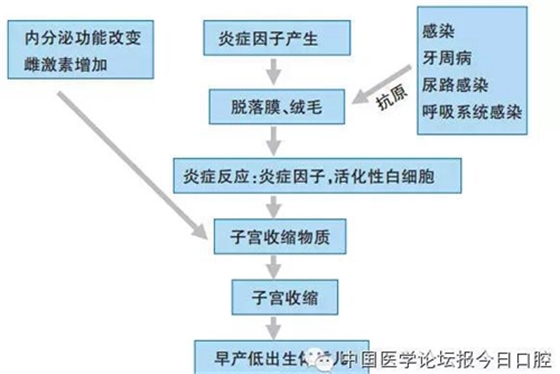

早產低出生體重兒被定義為在懷孕24~37周內出生并且體重未滿2500g的新生兒。在產科領域,相關專家、學者針對預防早產低出生體重兒已采取了多種措施,但發病率在過去并未降低。

現在觀點認為,呼吸系統或者尿路感染可能是致早產低出生體重兒的一個主要誘因,但這還不足以說明其主要發病病因,尚需要從其他方面解釋說明,可能機制見圖4。

圖4 牙周病與早產低出生體重兒

有動物試驗研究發現,在動物模型中,由牙周致病菌引起的感染可引起早產。在該研究之后進行的免疫學研究發現,罹患中等程度牙周炎的母親較無牙周炎母親生出低出生體重兒的幾率高7倍。

牙周病干預治療研究表明,牙周治療可以使早產低出生體重兒的出生率降低。牙周病和早產低出生體重兒之間的關聯性可能從以下兩個方面說明:①與由慢性牙周病灶產生的炎癥因子水平有關;②牙周致病細菌自身直接感染所致。

【牙周病與肥胖】

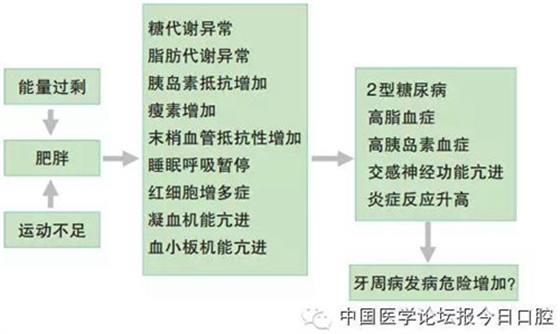

肥胖與機體脂肪代謝異常存在密切關系,其以胰島素抵抗為基礎,對于糖尿病、高血壓、高脂血癥及動脈硬化等疾病的發生是最大的危險因素。牙周病與肥胖的關系見圖5。

圖5 牙周病與肥胖的關系

脂肪細胞是儲存機體剩余能量的地方,經過多年的研究,現已明確肥胖是由于脂肪細胞分泌過多脂肪細胞因子而導致。脂肪細胞因子,一方面積極參與機體脂肪代謝平衡;另一方面,其異常分泌可導致脂肪儲存過剩進而導致肥胖。同時,其在脂質代謝、內分泌異常、動脈硬化的發病和進展中亦起重要作用。1998年,薩伊托(Saito)等人發現,隨著體質指數(BMI,作為肥胖指標)的增高,牙周病的罹患率也增加,且在邏輯回歸分析中,加入年齡、性別、口腔衛生習慣、吸煙史等因素研究的結果,牙周病的相對危險度在BMI小于20者為1,在20~25之間者為1.7,在25~30之間者為3.4,大于30者為8.6。另一方面,根據BMI對2型糖尿病患者的分類結果顯示,同類型的糖尿病患者中,BMI高者其牙周病的嚴重程度也高。

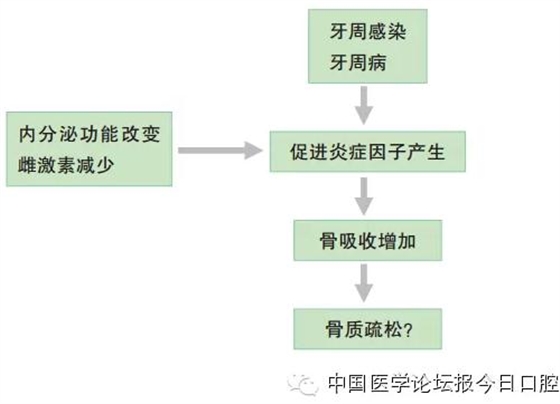

【牙周病與骨質疏松】

骨質疏松癥被定義為以骨量低下和骨組織的微細結構變化為特征,骨質脆弱化為結果,以致骨折危險增大的疾病。

骨量維持是由骨吸收和骨形成保持動態平衡的結果。當骨吸收大于骨形成,骨的再生能力受到破壞時,骨量就會減少。

骨質疏松癥多發生于絕經的女性,這可能由于絕經后女性雌激素分泌減少,而后者對骨的形成有促進作用。

在上世紀九十年代左右,有研究發現,骨質疏松癥與附著喪失、牙槽骨吸收有相關性;與其他組群相比,骨質疏松癥患者,探診出血指數明顯增高,牙周病罹患率增高。正常狀態下雌激素對IL-1、TNF-α、IL-6、前列腺素F2(PGF2)的產生有抑制作用,但在骨質疏松的狀態下,這些炎癥因子的產生亢進,骨吸收則會加劇。牙周病與骨質疏松的關系見圖6。

圖6 牙周病與骨質疏松的關系

因此,對于患有重度牙周炎的患者,由于其牙周病灶的存在而產生大量炎癥因子,骨吸收作用增強。但牙周病能夠使骨質疏松癥惡化,或者牙周病作為骨質疏松癥的一個主要癥狀等結論尚未見研究報告。

牙周炎是在菌斑刺激下的牙周組織破壞性炎癥。大量證據表明,牙周健康是口腔健康的基石,牙周炎會加重全身系統性慢性炎癥反應。因此,無論對于促進口腔局部健康,還是促進全身健康,醫師和患者均應對牙周健康予以重視。

作者簡介

畢良佳,教授、主任醫師、博士生導師,現任哈爾濱醫科大學附屬第四醫院副院長、口腔醫療中心主任,中華口腔醫學會牙周病學專委會常務委員、《中華口腔醫學年鑒雜志》編委、《中華醫學會繼續教育雜志》編委、《中國實用口腔雜志》編委、《哈爾濱醫科大學學報》編委、校學位委員會委員。國內首創“以牙周為基礎,口腔整體治療”的口腔醫療保健新理念,打破了口腔各科的界限,為患者提供一站式服務,使醫師可以更好更全面地為患者提供更加切實可行的治療方案。

曾在日本北海道大學進行博士課程學習和博士后研究近10年,從事牙周病學的研究和臨床工作,掌握了牙周病治療的國際一流技術,重視牙周基礎治療,強調牙菌斑的控制與管理(患者參與治療),特別是對牙周病患者的咬合治療處于國際領先地位。開展了包括侵襲性牙周炎在內的重度牙周炎基礎治療、正畸和修復等綜合治療,以及常規開展引導組織再生(GTR)、引導骨再生(GBR)等牙周科手術;開展牙周病的種植治療,咬合創傷的治療(磨牙癥的診治),牙周病的中藥治療及再生性手術等新技術。

來源:今日口腔 中國醫學論壇報今日口腔