骨開窗、骨開裂是正畸醫生希望極力去避免的,然而總會有些病例我們無法做到100%的沒有骨開窗、骨開裂,甚至有些病例在就診之前就已經存在了骨開窗、骨開裂的問題。下面這幾個研究,就研究了骨性I、II、III類錯合病人在骨開窗、骨開裂上有無異同。

材料與方法

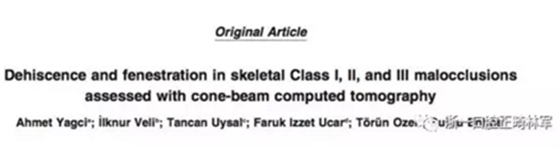

本研究來自Dicle大學口腔放射科的1520組CBCT數據進行了篩選。123名患者(平均年齡18至30歲)的CBCT圖像被納入了研究進行分析。

CBCT圖像由同一個CBCT機器攝取(iCAT,Model17-19)參數設置為5mA,120kV,和9.6秒的曝光時間,軸向切片厚度為0.3毫米。

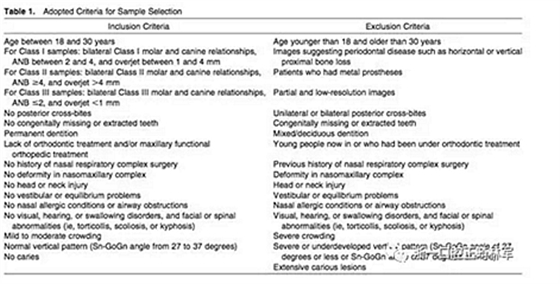

根據牙頜面畸形的分類將CBCT數據分為3組,I類錯合組(ANB=0-4度),II類錯合組(ANB>4度),III類錯合組(ANB<0度。I類錯合組由41名患者組成,21名女性及20名男性,平均年齡22.4±4.5歲。II類錯合組有42名患者組成,包括22名女性及20名男性,平均年齡21.5±4.2歲。III類錯合組由40名患者組成,包括22名女性及18名男性,平均年齡22.1±4.5歲。除第三磨牙外的所有牙齒均納入研究,總計3444顆牙齒。

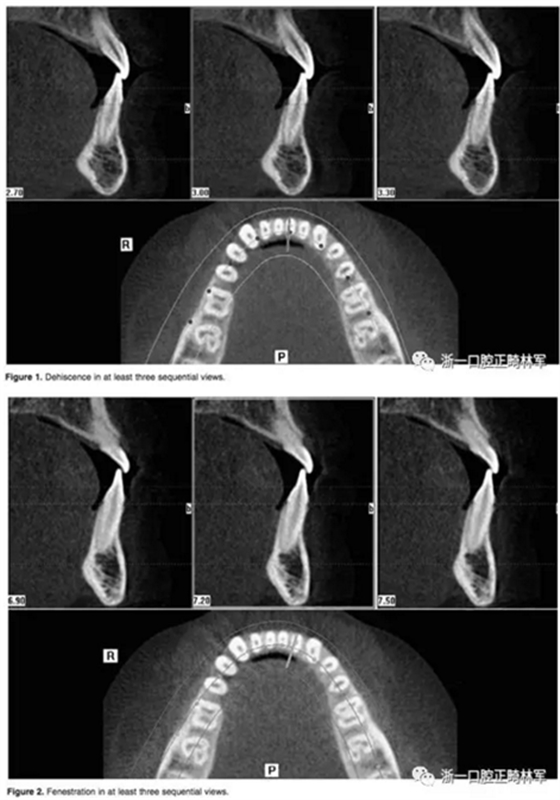

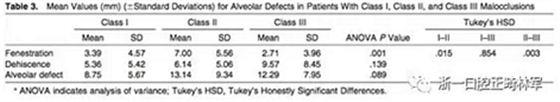

在iCAT配套軟件上進行數據的二次三維重建。這種二次重建能夠創建最大精度的三維圖像使我們能夠進行線性測量。每根牙根在軸向和橫斷面的切片上進行距離頰舌側牙槽骨距離的評估。在至少三個連續的視圖中,牙根周圍沒有皮質骨的情況被認為是牙根周圍存在牙槽骨缺損。如果牙槽骨高度低于釉牙骨質界超過2毫米,記為骨開裂。如果牙槽骨的缺損位于牙槽嵴下方而未至牙槽嵴頂,記為骨開窗。

統計分析:

所有統計分析均采用SPSS軟件包進行分析。使用Shapiro Wilks和萊文分析進行數據的正態性檢驗與組間方差同質性檢驗。計算每組測量數據的算術平均值和標準差。不同組間牙槽骨缺損的數據的比較使用單因素方差分析(ANOVA)和HSD檢驗進行分析。當P<0.5時,為存在統計學意義。

結果:

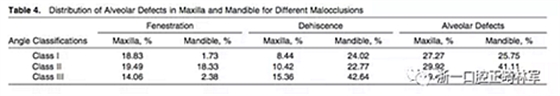

根據單因素方差分析(ANOVA),不同錯合畸形組間骨開窗數據有顯著性差異(P=0.001)。II類錯合患者骨開窗率要顯著高于高于其他組(P=0.001)。三組間骨開裂發生率無顯著性差異(P=0. 139)。

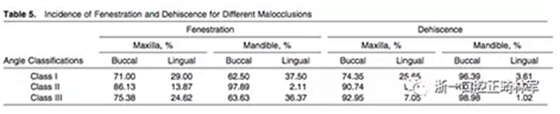

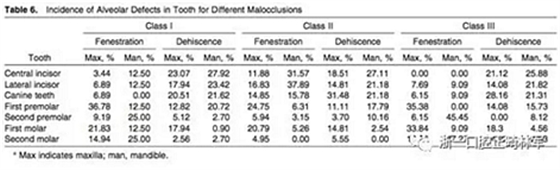

下表4-表6顯示了各組間和組內骨開窗、骨開裂、骨缺損的發生率和各組間的發生差異。骨開窗在上頜有更高的發生率,而骨開裂在所有群體的下頜均有發生。在I類錯合組,上下頜的牙槽骨缺損情況基本一致。而II類和III類錯合組下頜骨的牙槽骨缺損發生率更高(分別為41.11%和45.02%)。

頰側牙根表面的牙槽骨缺損發生最為明顯。

骨開窗在牙位上最好發于上頜第一前磨牙,I類錯合組為36.78%,II類錯合組為24.75%,III類錯合組為35.38%。其次為第一磨牙,I類錯合組為21.83%,II類錯合組為20.79%,III類錯合租為33.84%。骨開裂的發生情況,在所有組都為下頜切牙區發生率最高。

結論:

1、II類錯合較I類及III類錯合更易存在骨開窗。骨開窗發生于上頜的情況要較下頜多見。其中上頜第一前磨牙區與第一磨牙區發生骨開窗的幾率更大。可能原因為部分II類患者上頜中切牙存在內傾,根偏頰向導致了骨開窗的發生。

2、各型錯合在骨開裂的情況上沒有明顯差異。骨開裂在下頜前牙區更易發生。可能原因為下頜前牙區牙槽骨寬度較薄,一旦有異常的牙齒轉矩容易就容易出現牙齒外露與牙槽骨的情況。

3、骨缺損最常見發生于頰側牙根表面。

來源:浙一口腔正畸林軍