陶瓷材料具有良好的生物相容性和獨特的光學性能,其在牙科領域中的應用已有百余年歷史,是當今前牙美學修復的首選材料。早期的粉漿堆塑燒結全瓷技術,因其技術敏感性高,瓷的強度、美學特性受操作者影響較大,臨床應用越來越少。自從瑞士蘇黎世大學Mormann等[1]1987年將口內掃描技術和椅旁計算機輔助設計與制造(CAD/CAM)技術引進口腔修復體的制作以來,采用工業預成瓷塊或半燒結的坯體進行切削加工,制作高強度、美觀性能好的全瓷美學修復體已越來越受到臨床醫生和患者的歡迎。Werner H Mormann教授和Marco Brandestini 教授也成為牙科學數字化時代的先驅者,并遠遠領先于其所處的時代,將椅旁計算機切削瓷修復體代替傳統的銀汞充填修復。

口腔修復的數字化技術經過30多年的發展,無論是光學掃描的速度、精度還是掃描后的模型處理和修復體設計的智能化程度都得到了飛速的提高[2-5]。口外石膏模型單牙列掃描僅需十余秒的時間,口內單牙列的基牙掃描也在幾分鐘內即可完成,這不僅大大節省了時間,且患者舒適感明顯改善,也增加了患者和醫生之間面對面的可視化交流。圖1顯示了患者術前的牙齒情況,圖2顯示了基牙貼面預備完成后的口內情況。

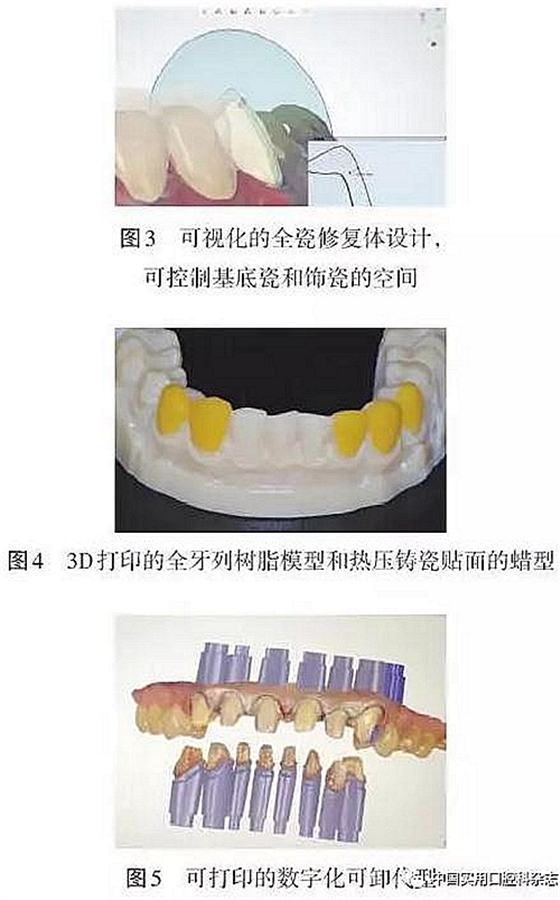

通過術前、術后掃描可檢查牙體預備量的多少以及基牙倒凹大小和邊緣終止線的形態、位置。在確保基牙預備合格后,將模型文件傳到固定修復體的設計軟件中,進行修復體的可視化設計,特別對于全瓷修復體來說,可以科學、有效地控制基底瓷和飾瓷的厚度,在提供基底瓷足夠強度的同時,留下堆塑飾瓷的空間,以便滿足前牙全瓷修復美學修復藝術化的需要(圖3)。對于預備完成后的數字化模型,不僅可以采用增材制造(additive manufacturing)技術[5]打印出全牙列的樹脂模型(圖4),也可制作出可打印的數字化代型(圖5)。在2015年紐倫堡的歐洲材料學術會議上,采用增材制造技術制作的氧化鋯全瓷冠和人工陶瓷關節相繼面世。

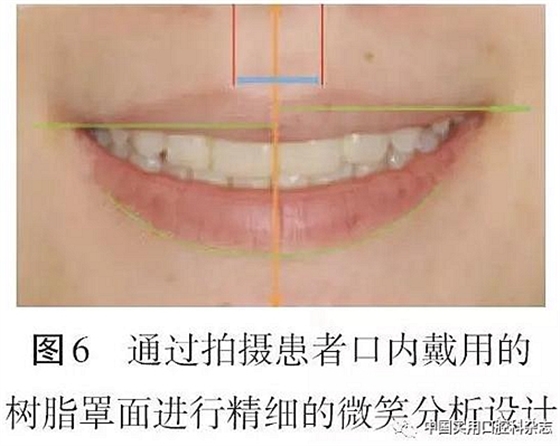

近年來,面部實體三維真彩掃描技術的應用,可在計算機內形成三維數字化的顏面部輪廓外形,簡化了目前臨床常用石膏模型—診斷蠟型—樹脂罩面口內試戴分析的繁瑣步驟,大大節約臨床時間,可以動態、三維地觀察修復體在口內的情況,也避免了二維數字化微笑設計(digital simile design,DSD)存在的不足。借助于口內樹脂罩面和數字化照片進行微笑分析,可在口內調整樹脂罩面的形態,滿足患者心理和生理需求(圖6)。

目前,數字化技術在口腔修復的印模、分析診斷、金屬3D打印方面已取得了突破性的進展,并逐漸應用于臨床[4]。但全瓷的數字化加工仍然采用工業預成瓷塊或瓷的坯體進行切削加工技術,即減法制造(subtractive manufacturing),這種方法制造的成本較高,材料浪費多且時間長。硬度高的瓷塊對切削刀具的損害較快,需要經常更換刀具,否則會影響修復體的適合性。兩年前作者采用3D打印蠟型+熱壓鑄造技術制造全瓷修復體,可有效控制基底瓷和飾瓷厚度,在確保基底瓷強度的同時,留下藝術化飾瓷的空間。圖7為采用3D打印樹脂蠟型經熱壓鑄造出基底瓷后,再完成飾瓷,試戴在石膏模型上檢查邊緣適合性。圖 8a為患者術前全牙列重度氟斑牙的情況,圖8b是數字化技術制作的全瓷貼面在口內戴用兩年的情況。

來源:原創 中國實用口腔科雜志