作者:甘紅,黃卓礫,張修銀,上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院

由Papillon首次報道的掌跖角化-牙周破壞綜合征(PLS),是一種罕見的常染色體隱性遺傳性疾病,該病發病速度快,牙周組織破壞和掌跖、膝蓋、肘部等部位皮膚過度角化為特征的疾病,常導致乳牙和恒牙的早期脫落。男女發病率相似,臨床觀察PLS多發于有近親結婚史的家系。

至今關于PLS的文獻主要是病例報道,而其詳細的病因和致病機制尚不完全清楚。研究發現,部分重要的因素影響著PLS的發生、發展。其中,遺傳因素、免疫因素及重度牙周破壞表現相關的口腔微生物被認為是最主要的病因。本研究報道了1例采用全口義齒修復因掌跖角化-牙周破壞綜合征至牙列缺失的病例。

1.臨床病例

1.1病例情況

患者,男性,30歲。舊全口義齒戴用9年。1年前感覺咀嚼無力、假牙易脫落要求重新修復。4-5歲牙齦反復發炎、流膿,乳牙松動,7-8歲乳牙脫落,傷口愈合正常。恒牙萌出后同樣發生牙齦炎癥、流膿及恒牙松動等現象。17歲恒牙開始脫落,21歲恒牙完全脫落,行全口假牙修復。1年前假牙明顯磨損,咀嚼無力,假牙易脫落。

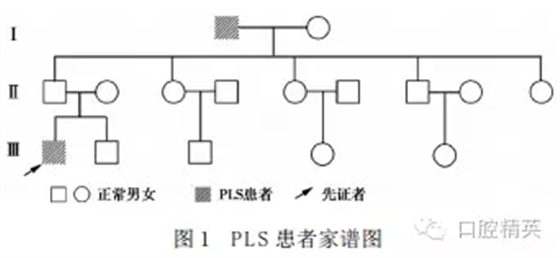

患者4-5歲時手掌、手背、腳掌及腳背部位皮膚出現片狀紅斑、脫皮、皸裂,后逐漸累及到肘部及膝部,呈左右對稱分布,冬天皮膚病損加重,皮膚皸裂、出血、疼痛,影響行走。夏天病損逐漸好轉。受損部位范圍隨年齡增長不斷擴大。曾去當地醫院就診,給予維生素治療,病情無明顯好轉。外涂維甲酸軟膏,皮損未好轉,口服阿維A膠囊1年余,皮損有好轉,停藥后復發。父母非近親結婚,身體健康。患者家族三代中,祖父有類似疾患,其余成員無類似疾患(圖1)。

1.2全身檢查

患者全身營養及發育良好,智力正常。雙足、掌皮膚呈褐色、變硬、增厚、干燥、過度角化,伴有深褐色斑點,并累及到雙側膝蓋、肘部皮膚。雙足、掌皮膚增厚,皮紋加深。皮損呈對稱分布。皮損區與正常皮膚之間邊界清楚(圖2)。指趾甲無異常。其他部位的皮膚未見異常。全身骨骼未見異常。系統檢查未見異常。

1.3口腔檢查

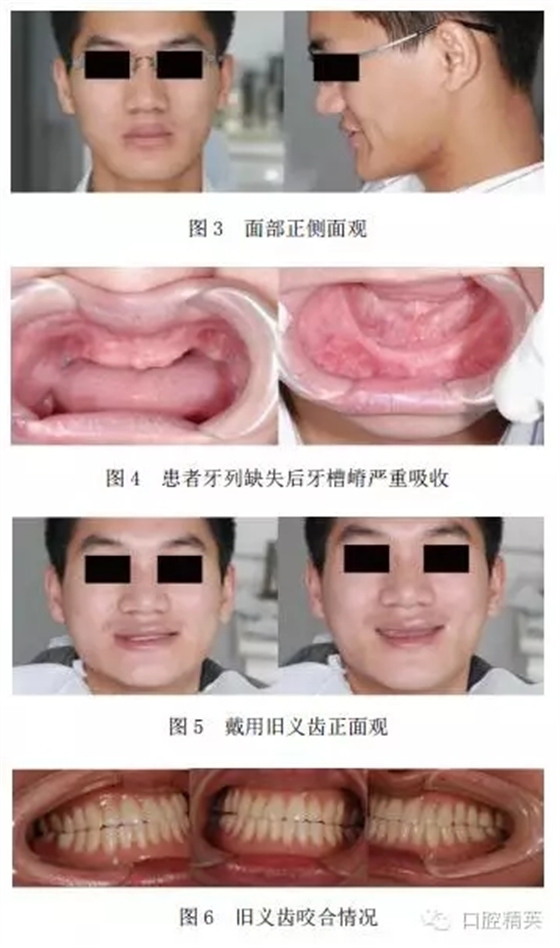

面部左右對稱,面型欠豐滿(圖3)。張口度及張口型無異常。口腔內牙列缺失,牙槽嵴吸收明顯,上下牙槽嵴低平、狹窄,兩側后牙區頰側前庭溝較寬(圖4)。戴用舊義齒時,面下1/3距離偏低,面型顯蒼老(圖5),牙合平面偏斜,人工牙嚴重磨損,上下前牙呈切刃牙合(圖6),舊義齒的息止頜間隙為11mm。

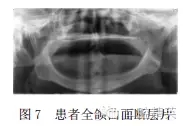

口腔曲面斷層片顯示(圖7):全口牙列缺失,上下牙槽骨嚴重吸收。針對患者的口腔情況,向患者提出種植-覆蓋義齒修復、全口義齒修復、種植固定義齒修復三種治療方案。患者年紀小,咬合力大,要獲得良好的咀嚼效能宜選擇種植固定義齒或種植-覆蓋義齒修復。但患者牙槽嵴低平,如選擇種植修復需采用骨移植手術,患者難以接受手術治療,加之經濟上無法承受手術費用,最終選擇全口義齒修復。

針對PLS牙列缺失的患者患病年齡輕,牙槽嵴低平等特點,全口義齒修復后要獲得良好的固位比較困難,必須通過提高義齒的穩定來彌補義齒固位的不足,從而使義齒行使功能。故在義齒制作過程中力求達到肌肉平衡、咬合平衡、合理排牙、理想的義齒基托形態,以提高義齒的穩定性。

1.4全口義齒修復

采用兩次印模法,先取初印模,灌注初模型,在初模型上制作個別托盤,個別托盤邊緣進行肌功能修整,使印模邊緣能反映牙槽骨嚴重吸收后寬的前庭溝的形態。再取終印模,圍模法灌注終模型。舊義齒的息止頜間隙為11mm,重新修復將息止頜間隙減小至3mm。因牙槽嵴嚴重吸收,人工牙排列在上下牙槽嵴頂偏唇頰的位置,亦即原來天然牙的位置。

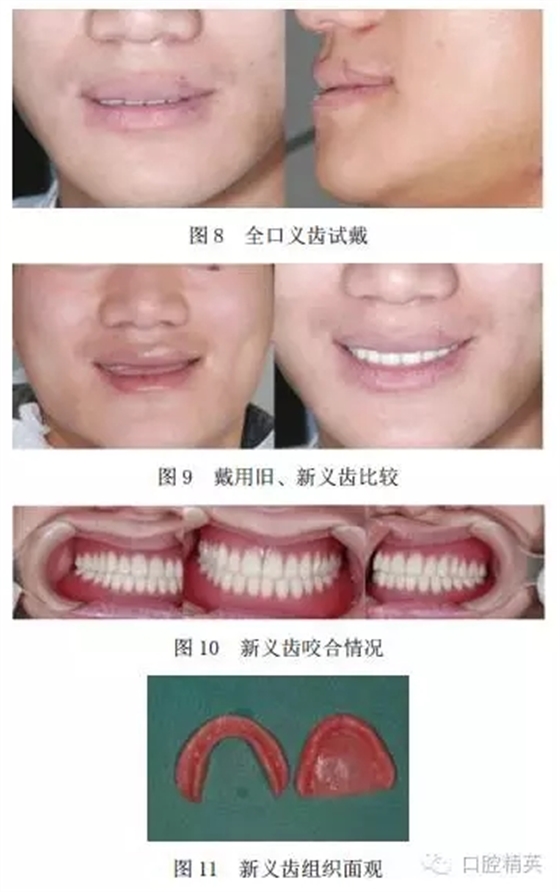

試戴時使患者有較好的豐滿度,面下1/3距離協調,牙合平面平,面部形態自然、協調(圖8)。義齒就位,檢查頜位關系、咬合關系,磨改早接觸點,使義齒達到平衡牙合。磨改基托邊緣使之圓鈍,基托系帶切跡處緩沖,使之不妨礙唇頰舌的活動(圖9-圖11)。

2.結果

患者戴用全口義齒后面部形態自然、協調,面下1/3距離適宜,面部豐滿度合適,牙合平面平。正中、前伸及側向牙合均達到平衡牙合。上頜唇頰側牙槽嵴吸收嚴重的區域見較寬的基托及邊緣,邊緣封閉良好。上頜人工牙排列在牙槽嵴偏唇頰側,即唇頰向外和舌向內的肌肉平衡的區域。義齒固位、穩定良好,咀嚼效能提高,雙側顳頜關節區無不適。

3.討論

掌跖角化-牙周破壞綜合征是一種以嚴重牙周組織破壞,以及掌跖、膝蓋、肘部等部位皮膚過度角化為特征的疾病,因起病年齡早,牙周病損在乳牙萌出不久即可發生,牙周組織破壞嚴重,導致早期失牙。恒牙萌出后又按萌出的順序相繼發生牙周破壞,牙齒松動、脫落,往往青少年期即牙列缺失,PLS患者牙列缺損或缺失后行可摘局部義齒修復或全口義齒修復,也有種植義齒修復的報道。

該類患者因牙槽骨嚴重吸收,骨量或骨高度不足,給種植修復造成較大困難,且費用昂貴,故部分患者選擇活動義齒或覆蓋義齒修復,義齒的基托可較好地改善患者的外貌和美觀,并恢復咀嚼功能。

本文病例患者因PLS早期失牙,牙槽嵴嚴重吸收,原全口義齒垂直距離過低,加上人工牙磨損,牙合平面偏斜,造成患者面型蒼老,咀嚼無力,影響美觀和功能。Watt認為,成功的全口義齒修復體能最大程度地、以同樣的外形、在同樣的位置取代失去的組織,只有這樣義齒才能有滿意的固位,并且與周圍組織相協調。換句話說,牙列缺失的患者,全口義齒修復以后,其形態應恢復至有牙時的形態。這就要求修復醫師首先在制取印模時,要把前庭溝的位置如實地記錄來。

該患者早期失牙,牙槽嵴嚴重吸收,需用個別托盤取模,把前庭溝的形態如實地記錄下來,才能制作比較寬的義齒基托邊緣,從而獲得良好的邊緣封閉。患者的舊義齒修復制取印模時,未把前庭溝的寬度記錄下來,使義齒的邊緣過薄,失去了義齒的邊緣封閉,影響義齒的固位,并使患者唇、頰部支撐不足。

Hayakawa認為,全口義齒人工牙排列在原來天然牙的位置時,其所受的唇、頰向內的力與舌向外的力保持平衡,義齒才能保持穩定。然而,排列人工牙時很多醫生通常要考慮牙齒與牙槽嵴的位置關系,牙齒與牙槽嵴之間產生的杠桿作用似乎成了口腔科醫生唯一考慮的問題。按照杠桿力學原理,人工牙位于牙槽嵴頂或舌側時義齒才能保持穩定。

那么按照牙槽骨吸收的方向,人工牙的排列比天然牙偏舌側,從而導致舌的空間被侵占,而義齒對頰部唇部的支撐不足,結果是舌對義齒產生向外推力,破壞義齒的穩定,同時影響美觀。合適的全口義齒能恢復患者原有的面容,特別是面下1/3高度。合適的垂直距離能使面部各器官、各組織處于生理和諧狀態。

如果垂直距離過大,則面部表情緊張,上下唇閉牙合困難,肌肉常處于張力較高狀態,易疲勞,咀嚼效能下降;垂直距離過低,則唇失去應有的豐滿度,唇紅部窄,呈衰老狀,肌肉緊張度降低,咀嚼效能也降低。該患者因年紀小,對美觀要求不高。由于舊義齒垂直距離過低,及人工牙的磨損,牙合平面偏斜,唇頰部基托支撐不足,面型呈顯衰老狀,咀嚼效能降低。新義齒恢復了合適的面下1/3距離,牙合平面平分頜間距離,并位于兩側口角的位置,前牙露唇2mm,改善了患者的面部豐滿度。

通過調牙合使義齒在正中、前伸及側向牙合均達到平衡牙合,增加義齒穩定性的同時提高了咀嚼效率。綜上所述,掌跖角化-牙周破壞綜合征的患者,往往早期失牙,導致牙槽嵴嚴重吸收,要獲得義齒滿意的固位比較困難。合適的面下1/3距離、肌肉平衡、咬合平衡、合理排牙、理想的義齒基托形態、合適的牙合平面位置等可提高義齒的穩定性,使患者得到較滿意的功能和美觀效果。

來源:口腔頜面修復學雜志2015年7月第16卷第4期