微創(chuàng)牙周治療可視化技術概述

微創(chuàng)治療越來越受歡迎,其中一個重要原因是微創(chuàng)技術的進步,從而在很小的手術入路下就能完成治療內容,并能減少復發(fā)、提高療效。該技術最大的優(yōu)點就是術區(qū)可以被直視。進行微創(chuàng)治療的關鍵就是使術區(qū)完全可視,從而能夠成功地完成既定的手術操作。由于視野更好,療效也更佳。

傳統(tǒng)的閉合式齦下刮治與根面平整術是最常用于治療炎性牙周病的手段。此種治療過程中無法直視術區(qū)。通常由操作者借助各種器械憑借觸覺感受來判斷治療是否完成。操作者僅能通過觸覺來確認根面的牙石是否刮凈,根面粗糙感是否消除。然而,根面上殘存的菌斑生物膜無法由操作者的“觸覺”準確感知,因而無法斷定是否已經(jīng)將它們徹底清除。由于存在被拋光的牙石和各種各樣的根面異常形態(tài),會影響我們探查根面時的手感,導致判定是否已達到理想的臨床治療終點存在困難。盡管閉合式根面平整術通常已經(jīng)能夠達到改善牙周健康的目的,但治療后牙根面往往不可避免地仍有牙石殘留。借助內窺鏡或光纖視鏡觀察這些經(jīng)

傳統(tǒng)療法清潔過的牙面,仍然可以看到殘存的牙石和菌斑生物膜。因此,缺乏直視路徑的傳統(tǒng)閉合式牙周治療往往無法避免牙周組織進一步的破壞,通常需要進一步的治療,而這些后續(xù)治療通常包括牙周手術。

為了直視術區(qū),發(fā)明了傳統(tǒng)的牙周手術。其中最常用的手術方法是翻瓣后進行的開放刮治術。此術式能充分暴露術區(qū),使根面形態(tài)及牙周組織缺損區(qū)直觀可見。這種傳統(tǒng)手術切口常常需要自病變區(qū)向外延伸多個牙位,而這些區(qū)域可能只有很小甚至沒有牙周破壞。翻起大的組織瓣通常會導致術后牙根暴露、食物嵌塞、冷熱刺激敏感以及美學缺陷等。

微創(chuàng)牙周手術的目標是采用最小的手術切口,進入并直視有治療需要的區(qū)域。隨著技術的進步,我們已經(jīng)能夠借助一些可視化設備在不翻瓣的情況下觀察到術區(qū)的情況。本章將為大家詳細介紹目前可用的可視化設備,并討論其各自的優(yōu)缺點。

閉合式根面平整術的可視化技術

閉合式根面平整術的本質要求治療位點的可視化,這就需要借助一些可視化技術,從而無須手術切口就能進入牙周袋內。目前,存在一種獨立設備,即始于20世紀90年代的牙周內窺鏡,可以滿足以上要求[1](圖2.1)。該內窺鏡由玻璃纖維制成,外覆一層一次性使用的塑料保護套,另有一根不銹鋼小管和密封的藍寶石鏡頭。不銹鋼小管固定在手持的牙科治療設備上,從而使玻璃纖維及鏡頭能夠在不翻瓣的情況下進入牙周袋。有些玻璃纖維能為齦下術區(qū)提供照明。還有一些玻璃纖維可以捕獲術區(qū)圖像。這些圖像被回傳到外接照相機并在顯示屏成像。術者可以通過顯示屏直接觀察到術區(qū)情況,從而做出治療決策,并有效清除根面沉積物。

圖2.1 用于非手術微創(chuàng)牙周治療的玻璃纖維內窺鏡。

目前廣泛使用的玻璃纖維內窺鏡直徑普遍小于1mm。它由幾千根獨立的光學玻璃纖維組成。由于其可以承受一定范圍的彎折,所以使用起來十分靈活方便。

但是,使用過程中也需要注意防止纖維過度彎曲以減少折裂的可能。通常,即使非常小心,一些玻璃纖維也會在使用過程中斷裂。一旦玻璃纖維出現(xiàn)折裂,術區(qū)的照明和圖像的傳輸均會受到影響。當圖像傳輸?shù)馁|量非常低時,就需要更換內窺鏡了。這種器械淘汰和更換是使用牙周內窺鏡的主要開支。

因為內窺鏡的玻璃纖維不能消毒,所以使用一次性的保護套很有必要。無菌的保護套能夠把內窺鏡全部覆蓋(圖2.2)。此保護套還能起到引流液體的作用,從而使沖洗齦溝的液體順利流走,保證術區(qū)不受血液及小碎屑污物的干擾。如果齦溝內的液體無法持續(xù)排走,內窺鏡的視野就會被污染而無法工作。正因為該保護套是一次性用品,也會導致使用內窺鏡的成本有所增加。

圖2.2 玻璃纖維內窺鏡的一次性無菌保護套。

目前使用的玻璃纖維內窺鏡是唯一可以在不行手術切口的情況下觀察到牙根面情況的設備。就閉合式根面平整術這一點而論,牙周內窺鏡的可視化功能具有其獨特性,是其他設備無法替代的。但是,考慮到某些因素,內窺鏡仍無法為常規(guī)牙周診治工作普遍接受。其中主要一點就是傳輸?shù)斤@示屏上的圖像清晰度不夠。導致清晰度不足的主要原因是用于傳輸圖像的玻璃纖維數(shù)量有限。但是,隨著纖維數(shù)目的增多,內窺鏡的直徑勢必會增粗,削弱其在不翻瓣的情況下進入術區(qū)的技術優(yōu)勢。另一個影響圖像清晰度的因素是懸浮在沖洗水流中的碎屑。如果在使用時將內窺鏡懸空于牙根面,使齦溝內的碎屑能被沖洗水流帶走,圖像就會更加清晰,另外,使用該設備的學習曲線會顯著增陡(即入門較難,譯者注)。

非手術可視化設備在很多方面都存在改進空間。首要的目標是提高圖像質量。這可以通過增加光學纖維的數(shù)量來實現(xiàn)。增加纖維數(shù)量不僅有助于圖像傳輸,同時還可以為齦溝內提供更充足的照明。另一個改進點是進一步保持術區(qū)清潔,不受血污干擾。連續(xù)不斷地沖洗水流很容易變渾濁,這會使術區(qū)視野更加受限。當然,任何有利于視野清晰的技術革新都要以保證內窺鏡的性能更可靠、材質更堅韌為前提。

目前的技術水平很難進一步提升玻璃纖維內窺鏡的性能。增加圖像傳輸纖維的數(shù)量必然會使內窺鏡體積變大,并反過來使內窺鏡在齦溝內的放置更加困難,增加疼痛和創(chuàng)傷。也許某一天,我們能夠應用更纖細的玻璃纖維來解決上述這些技術難關。同時,光纖視鏡技術的改進也可能解決上述難題。其技術優(yōu)勢在于它可以直接將微型相機置于術區(qū),而不依賴玻璃纖維傳輸圖像。然而,即使是目前最小的微型相機對于非手術根面平整術而言仍顯得太大。目前,光纖視鏡可應用于微創(chuàng)牙周手術,隨后,在本章節(jié)中也會介紹其特點。

微創(chuàng)牙周手術的可視化技術

在傳統(tǒng)的小切口牙周手術中常用的是手術顯微鏡或手術放大鏡(也稱小型放大鏡)。這兩種設備均有放大功能,同時還配有一些光源可以為術區(qū)照明。但是,這兩種設備在微創(chuàng)牙周手術的應用過程中均有明顯的限制。

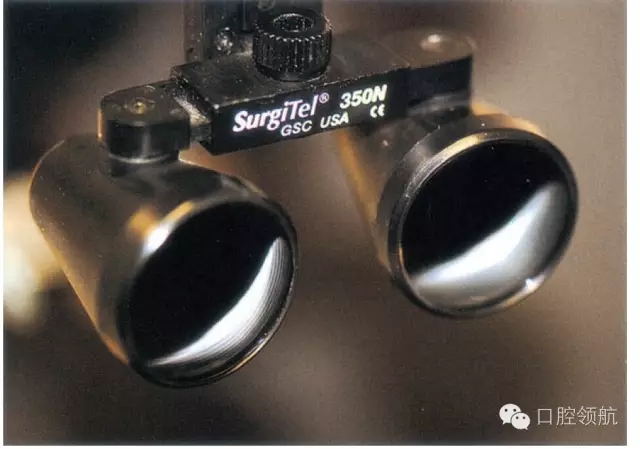

手術放大鏡(小型放大鏡)

在早期有關微創(chuàng)手術的研究報道中,多使用手術放大鏡達到放大術區(qū)的目的。手術放大鏡實際上就是能夠夾在或貼附在眼鏡上使用的放大鏡(圖2.3)。它的功能是將局部術區(qū)放大。同時,術者從放大鏡的頂端鏡片觀察則仍然能夠觀察到正常未放大的術區(qū)全貌。手術放大鏡的放大倍數(shù)可自2倍至7.5倍不等。最常使用的是3~5倍之間的放大范圍。手術放大鏡的焦距在一定范圍內也是可調的,從而滿足不同身高的手術操作者在以舒適的直坐式進行手術操作的同時對術區(qū)進行對焦。術者可以根據(jù)自己的操作習慣設置焦距。通常,手術放大鏡還配有高亮度的光源。這些鹵素或LED的光線能匯聚成很細的光束。在進行小切口外科手術時,

能將高度聚集的光束投照至被放大觀察的術區(qū),這對于手術操作是十分有利的。

圖2.3 配有照明功能的手術放大鏡。

手術放大鏡相對于手術顯微鏡(見下文)有一個優(yōu)勢,即術者本身可以完全掌控需要放大和照明的位點。也就是說,術者只需更換視線方位就可以迅速觀察多個聚焦位點,而使用手術顯微鏡必須通過操控其他的外部控件才能完成。此外,如果患者稍有移動,術者只需頭部移動就可以重新聚焦。手術放大鏡的使用在牙科多個領域已形成一套標準。進行微創(chuàng)牙周手術的醫(yī)生通常都已熟悉并習慣放大鏡的使用,因此,掌握這種放大術區(qū)視野的技能是傳統(tǒng)牙周手術向微創(chuàng)手術轉型過渡的一個首要步驟。

與另一些有放大作用的設備相比,手術放大鏡也存在一些不足。其中最明顯的是放大倍數(shù)較小。其他一些設備的放大限度已經(jīng)能達到10~60倍。而能夠放大至7.5倍以上的手術放大鏡都很笨重且不方便操作。它的另一個不足就是操作者的視野僅限于直視。所以會有一些視野盲區(qū)需要通過口鏡反光來觀察。常見的盲區(qū)有第二磨牙的遠中及鄰間隙。這是使用手術放大鏡和手術顯微鏡共同存在的弱勢。而內窺鏡及光纖視鏡在這些區(qū)域能充分發(fā)揮優(yōu)勢。

總的來說,手術放大鏡是很出色的手術輔助設備,但是對于微創(chuàng)手術而言還是有局限性。但是臨床醫(yī)生掌握該設備的使用將有助于適應傳統(tǒng)手術向微創(chuàng)手術的過渡轉型。

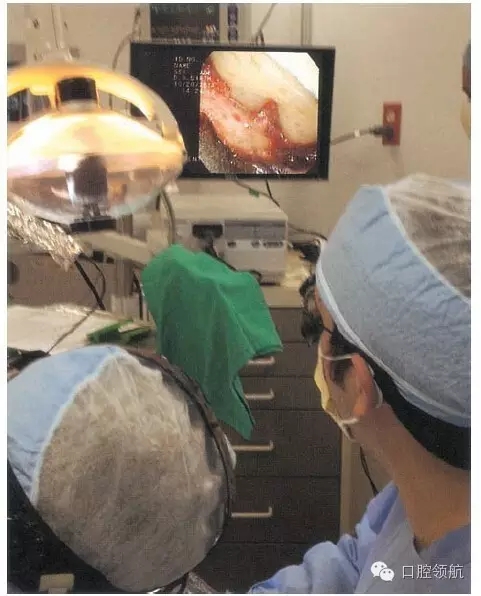

手術顯微鏡

手術顯微鏡的使用歷史已超過50年之久(圖2.4)。它是為內耳手術而研發(fā)并首次運用的。從那以后,手術顯微鏡便逐漸在多種手術類型中得到應用。該設備為手術提供了高放大倍數(shù),一個明亮的光源以及一個開放的視野。手術開放視野的獲得是以顯微鏡的物鏡和術區(qū)之間相對較長的焦距為基礎的。這使得器械可以進入經(jīng)過顯微鏡放大的區(qū)域。

圖2.4 使用手術顯微鏡進行MIST和M-MIST手術。

手術顯微鏡是一套體積相當龐大的設備,它需要安裝笨重的支架以便在不同治療室間移動,或者通過天花板或掛壁裝置提供固位從而永久固定于某一手術室。配備這些大而穩(wěn)固的裝置進一步增高了這套本身就很昂貴的設備的使用成本。

在現(xiàn)有的牙周手術操作中,手術顯微鏡已廣泛應用于軟組織移植術和牙周整形術等手術過程。手術顯微鏡在口腔的前段、前牙的唇面和牙齦區(qū)的應用比較方便。這些區(qū)域通常能提供暢通無阻的術區(qū)直觀視野。手術顯微鏡的應用使得美學手術過程中的頰側組織處理和組織縫合技術得到了極大改善。

隨著微創(chuàng)手術技術的發(fā)展,手術顯微鏡也逐漸應用于其中[微創(chuàng)手術技術(MIST)和改良的微創(chuàng)手術技術(M-MIST)]。在大多數(shù)報道的病例中,MIST手術采用唇側翻瓣,這也許是受手術顯微鏡使用的影響。而在后牙區(qū)和舌面使用手術顯微鏡將需要非常豐富的經(jīng)驗技術支持,同時需要使用口鏡反光以彌補顯微鏡無法直視的手術視野。

對于手術顯微鏡而言,另一個值得關注的問題是,一旦患者移動位置,就需要重新對焦。一般而言,總是通過調節(jié)顯微鏡來重新對焦以彌補患者輕微的位置移動(如吞咽或正常的頭部微小移動)是不切實際的。通常來說,讓患者回到原來的位置以實現(xiàn)對焦會更加容易些。這將會給手術過程帶來一些短暫的中斷;但是,如果患者不能配合、緊張、已被麻醉或是無法保持某一固定位置,這將會導致手術時間大大延長。

總之,手術顯微鏡能夠提供非常好的放大和照明功能,但是需要很高的操作技術要求以及患者的充分配合才能順利使用。很多醫(yī)生難以適應使用其進行牙周手術。但是,只要能夠堅持使用它就能夠完成很多技術要求很高的治療,也能完成切口很小、入路狹窄的手術。

手術光纖視鏡

傳統(tǒng)的醫(yī)用內窺鏡由一根攜帶透鏡組的不銹鋼套管組成,透鏡組可以捕捉到內窺鏡頂端周圍的情況并傳輸?shù)叫g區(qū)范圍以外的照相機。照相機隨后可將拍攝的照片傳輸?shù)斤@示屏。前文提到的用于牙周非手術治療的彈性玻璃內窺鏡同樣也是先將圖像傳輸?shù)酵饨酉鄼C再傳輸?shù)斤@示屏上。而光纖視鏡的圖像傳輸方式與之不同。該設備頂端所攜帶的微型相機可以直接進入術區(qū),所以可以直接將拍攝的圖像通過光纜以電信號的形式傳輸至顯示屏。如此就可以消除圖像經(jīng)光導纖維自術區(qū)傳輸?shù)酵饨酉鄼C的過程中發(fā)生的質量衰減。總之,在光纖視鏡顯示屏上觀察到的圖像質量較玻璃纖維內窺鏡所捕捉到的圖像色彩更真實,清晰度更高。

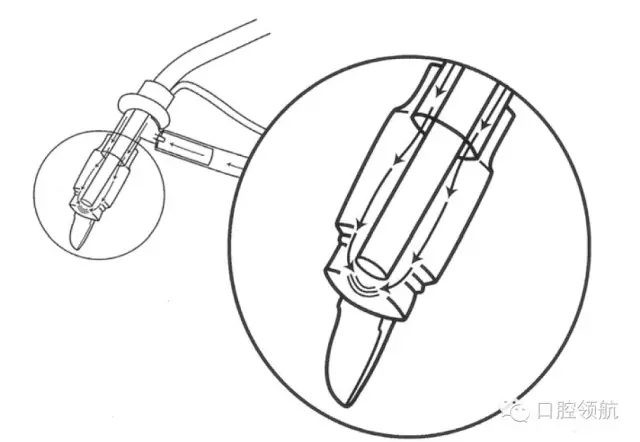

原先用于非手術性腎臟探查的光纖視鏡最近得到了改良,從而可以應用于光纖視鏡輔助下的牙周微創(chuàng)手術(圖2.5)。改良的內容主要是將原先安裝于插入式套管頂端的微型相機改裝到一個手柄上,以便操作者能夠將相機放置到已開放的微創(chuàng)牙周手術區(qū)。手柄上還設有一個碳纖維擴撐器,用于將V-MIS手術中遇到的微小組織瓣撐開(圖2.6)。這個碳纖維擴撐器能夠做一定程度的旋轉,如此術者就可以撐開位于牙周組織缺損區(qū)頰側或舌側的V-MIS組織瓣了。

圖2.5 使用手術光纖視鏡進行光纖視鏡輔助式微創(chuàng)手術(V-MIS)。

圖2.6 使用光纖視鏡進行V-MIS手術時的操作手柄。可以看到環(huán)繞在光纖視鏡的微型相機周圍的可旋轉碳纖維擴撐器。

如何避免血液和手術產(chǎn)生的碎屑遮擋設備的視線,是使用內窺鏡和光纖視鏡過程中都會重點關注的內容。如果不能有效保持鏡片清潔,無論是內窺鏡還是光纖視鏡都無法正常使用。采用持續(xù)的水流不斷沖刷光纖視鏡的鏡頭是不切實際的;同時,在使用玻璃纖維內窺鏡輔助非手術性牙周微創(chuàng)治療時也不可能使開放的術區(qū)里浸滿液體。為了解決這個難題,在使用光纖視鏡輔助牙周治療時,我們可以采用恒定的氣流來維持鏡頭清潔(圖2.7)。這個技術被稱為鏡頭氣流屏障。應用這項技術能夠保證在手術操作過程中可以不間斷地使用光纖視鏡,無須反復清潔鏡頭。有一項高校主導的科研就是以此改良的氣流屏障式光纖視鏡在牙周微創(chuàng)手術中的應用作為研究內容。初期的研究結果顯示:此手術方式對于附著水平和牙周袋深度的改善較以往報道的小切口手術的療效相似或更好。光纖視鏡的使用似乎能夠減少術后牙齦退縮的發(fā)生。

圖2.7 光纖視鏡的“氣流屏障”裝置原理示意圖。通過強氣流避免光纖視鏡的鏡頭被污物遮擋或是起霧。

小結

所有微創(chuàng)手術的技術進步都是由術區(qū)可視化技術的發(fā)展不斷推動的。隨著術區(qū)可視化技術的不斷改善,采用更微小的切口進行牙周手術以及完成徹底的牙周非手術根面刮治都可能成為現(xiàn)實。術區(qū)可視化的技術很有可能還會持續(xù)優(yōu)化,所以未來手術技術一定也會隨之改進。

來源于口腔領航