采用雙內鏡微創治療下頜下腺深部結石

作者:汪為慶 謝磊(通信作者)

作者單位:浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院頭頸外科,杭州 310016

[摘要] 目的 評價涎腺內鏡配合常規30°角腔鏡在下頜下腺深部結石中的臨床應用。方法 選擇2013年6月—2015年8月因單側頜下區反復腫脹就診患者17例,術前經下頜骨CT和唾液腺功能顯像檢查,診斷為下頜下腺深部結石。17例患者男性13例,女性4例,左側12例,右側5例;應用涎腺內鏡輔助常規30°角腔鏡行口內取石術。結果 下頜骨CT顯示17例患者均有下頜下腺深部陽性結石,唾液腺功能檢查顯示患側攝锝功能基本正常,而排泌功能明顯下降。17例患者均采用雙內鏡輔助手術方法成功通過口內取出結石,手術時間(42±21) min,圍手術期無明顯并發癥。結論 雙內鏡輔助下行下頜下腺深部結石取出手術是一種有應用前景的新技術,可以避免因早期深部結石造成的腺體切除,但目前仍需嚴格選擇適應證。

[關鍵詞] 涎腺內鏡;涎石病;腔鏡手術

下頜下腺導管結石是常見的下頜下腺非腫瘤性疾病,需要進行手術治療[1]。常見的手術方式為口內導管取石術和下頜下腺腺體摘除術[2]。近年來,隨著涎腺內鏡技術的應用,口內導管取石術的適應證大大增加[3];但深部導管及腺體內結石仍然是手術的相對適應證,即使是取出導管深部結石也常規為直視下操作[4-6]。本課題組采用涎腺內鏡及常規30°角腔鏡相結合的方式進行導管深部及腺體內結石取石術,將口腔深部不可視的操作變為可視化,通過口內入路取出下頜下腺深部結石,該術式操作簡單方便,具有很強的實用性和推廣價值。

1 材料和方法

1.1 病例來源

選擇2013年6月—2015年8月在浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院頭頸外科因單側頜下區反復腫脹就診,確診為下頜下腺深部結石的17例患者為研究對象。17例患者年齡19~46歲,其中男性13例,女性4例,左側12例,右側5例。

1.2 納入和排除標準

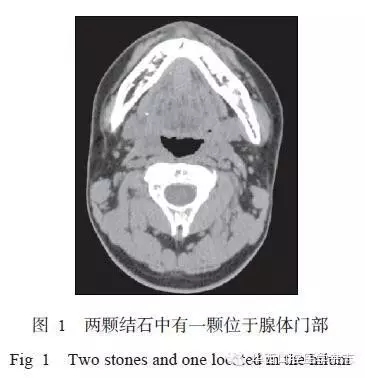

所有患者術前均行下頜骨CT[7]及唾液腺功能顯像檢查,結石位置要求位于下頜牙列雙側最后點連線后方,或位于下頜下腺腺體內。若為多顆結石,至少有一顆符合此標準(圖1)。術前唾液腺功能檢查提示患側攝锝功能基本正常,排泌功能明顯下降。排除標準:患側唾液腺無攝锝功能。

1.3 材料設備

KARLSTORZ型涎腺內鏡系統(主要使用單道觀察鏡,Karl Storz公司,德國),SONY影像刻錄系統(Sony公司,日本),KARL STORZ 30°角腔鏡(直徑0.5 cm)+IMAGE Ⅰ型高清內鏡機組(KarlStorz公司,德國),涎腺內鏡專科手術器械。

1.4 手術操作

1.4.1 術前準備 1)詢問病史:記錄患者結石的位置、大小、數目、形態等數據,排除手術禁忌證,排除急性炎癥期。2)術前溝通:告知患者術中和術后可能的并發癥,著重告知若無法通過口內取出結石,需改用直視頜下區切口以切除患側下頜下腺;術后下頜下腺功能難以完全恢復,術后有口干的可能。所有患者均表示知情同意,要求手術。

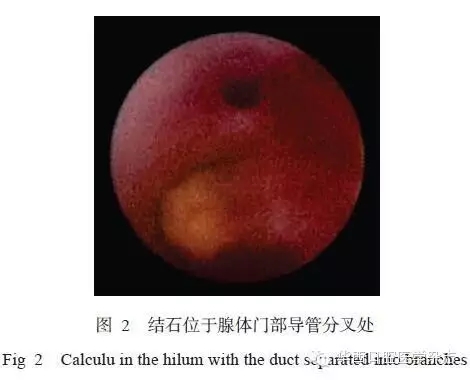

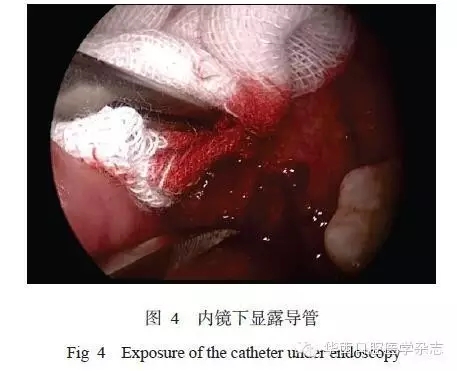

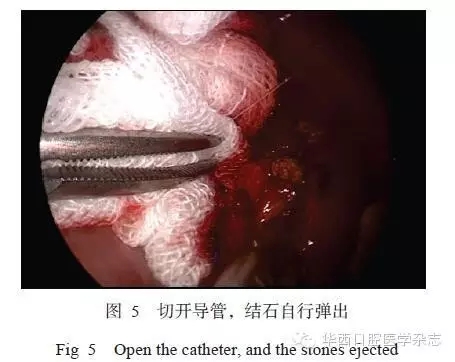

1.4.2 術中操作 鼻插管全身麻醉后取常規臥位,頭稍墊高,常規消毒鋪巾,口內采用稀釋聚維酮碘溶液消毒。口唇用石蠟油潤滑后使用側向開口器撐開,舌側緣懸吊牽拉至對側,尋找患者的下頜下腺導管口,若導管口存在,采用擴大探針擴大后導入涎腺內鏡系統,若導管口閉鎖,可于口底前端切開黏膜,由下頜下腺導管側壁開口,導入內鏡系統。導入內鏡后,一邊觀察患者的導管內壁及阻塞情況,一邊探查結石位置;如為多發結石,導管前部結石于口內取出后繼續向深部探查結石。深部導管結石多位于Sphinct結構深面的導管分叉處(圖2),當涎腺內鏡探查出結石位置后,關掉除導管內鏡光源外的所有燈光,擦干口腔黏膜,用美藍標記結石在黏膜的投影位置(圖3)。切換內鏡系統(常規30°角腔鏡與涎腺內鏡主機可兼容),口內導入常規內鏡,增加光通量,對焦調整白平衡,牽拉舌根部,形成一定的操作空間,切開標記處黏膜,切口長約1.5 cm,分離導管近心端的腺體組織,出血點采用雙極電凝止血,內鏡下分離顯露下頜下腺導管(圖4),用橡皮片穿越牽拉,在內鏡下觀察導管內結石的位置,通過縱行小切口切開擴張的導管,取出導管內結石,有時光滑結石可自行彈出(圖5),觀察結石的完整性。

切換至涎腺內鏡,2%氯霉素藥水沖洗管腔,觀察管腔內是否有殘存的細碎結石,口外適當擠壓腺體,排除內部淤積感染的唾液。內鏡下沖洗檢查完畢后,將黏膜切口松弛縫合,導管內放置細的硬質塑料管(可用腰穿塑料管)1根,導管出口處縫合固定。術后1周拆除固定管。術后積極進行抗炎抗菌治療。

2 結果

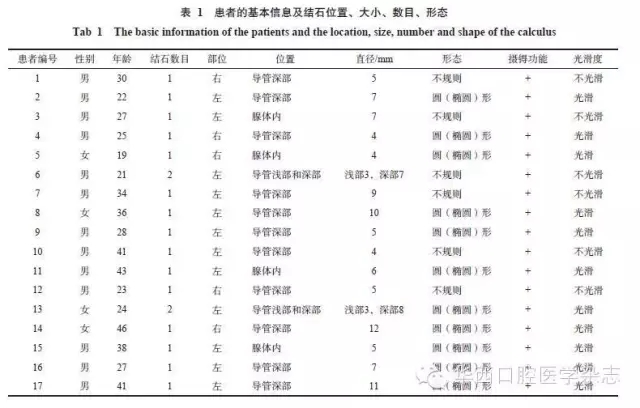

17例患者均有下頜下腺深部結石,其中2例同時存在導管前端結石,4例深部結石位于腺體內,結石直徑0.4~1.2 cm不等,圓(橢圓)形且光滑結石11例,不規則且不光滑結石6例(表1)。術前唾液腺功能顯像檢查顯示,17例患者的下頜下腺均有明顯攝锝功能(表1),但攝锝量較對側降低。17例患者均順利完成雙內鏡輔助口內入路下頜下腺深部結石取出術,手術平均時間(42±21) min,術后患頜下區均略有腫脹,術后平均住院時間2 d;術后無舌下神經、舌神經損傷患者,也無術后嚴重感染患者。術后1個月復查,急性腫脹均消退,7例患者術前腫脹質硬的下頜下腺明顯軟化。

3 討論

涎腺導管結石是非常常見的涎腺非腫瘤疾病。在涎腺內鏡出現后,傳統的腺體切除術因不符合外科微創化發展的趨勢而應用逐漸減少。此外,下頜下腺導管結石患者中年輕患者較多,而腺體切除術后頸上部瘢痕影響美觀,患者難以接受。器械方法學的進步使涎腺內鏡成為導管結石患者的福音,目前已有較多涎腺內鏡用于治療涎腺疾病的報道[8-10]。

對于深部或腺體內的下頜下腺結石,目前僅靠涎腺內鏡進行治療仍顯得力不從心,因為口內入路觀察角度阻礙了術者的操作,深部距口唇15 cm左右的距離增加了操作的難度,口底舌根的阻擋也影響視線,因此手術操作難度很大。McGurk教授是施行口內取石術的代表人物,但他的口內取石手術也存在手術創口較大的問題,需4 cm以上黏膜切口顯露術區,口底黏膜組織損傷嚴重,術后患者常有瘢痕牽拉感及針刺樣疼痛等癥狀[5]。直徑在4 mm以上的結石無論是采用取石籃還是激光治療都存在缺陷,取石籃常常太過細小無法取出較大結石及粘連結石,而鈥激光及鋁激光對導管內壁損傷嚴重,會導致術后瘢痕堵塞導管。

本研究中將常規的30°角腔鏡(直徑0.5 cm)應用在手術中,利用腔鏡的放大顯示以及距離消弭作用,把深部結石放在術者眼前,再通過舌根部的長拉鉤創造合適的操作空間。17例患者均取石成功。涎腺內鏡及30°角腔鏡均為德國Karl Storz公司產品,IMAGEⅠ型機組具有兼容性,術中切換方便。涎腺內鏡負責探查定位及術后沖洗檢查,清除黏液栓子及細小的結石碎片;常規腔鏡負責取出結石。術中銜接順利,整個手術幾乎都在1 h內完成。本術式中因結石位置靠后,手術之間較長,在有條件情況下推薦在全身麻醉下手術;首先可以減輕患者的痛苦及恐懼感,其次通過術前談話已告知患者,若結石無法取出時需更換手術方式行腺體切除。在術中應注意對口腔軟組織、牙齒及顳下頜關節進行保護。

雙內鏡取石術將以往需手術切除的腺體加以保留,符合頜面外科微創化發展的需求,在腺體保留及切口美觀性上均有巨大的優勢。在臨床上,患者對于顏面部非腫瘤性、功能性手術的美觀要求往往較高,尤其是年輕女性,頜面部瘢痕是拒絕手術治療的常見因素。本術式適用于直視下口內入路無法取出的腺體門部結石(包括多發結石)及部分腺體內結石,但術前評估非常重要。除常規外科手術禁忌證外,對于急性炎癥期,涎腺功能完全喪失,伴有顳下頜關節疾病的老年患者直接行腺體切除也是一種很好的選擇;深部腺體內多發結石也是手術的相對禁忌證,因為操作時間較長,術中對腺體及導管系統損傷較大,術后瘢痕形成可堵塞導管影響手術效果。本術式術后可能的并發癥包括:損傷舌神經,術后患側舌體味覺減退;損傷舌下神經,伸舌偏向患側;術后局部出血,嚴重口底血腫可引起呼吸道窘迫癥狀;術后瘢痕攣縮,影響口底活動;術后細小結石殘留;術后導管閉鎖;術后腺體功能恢復不良;術后炎癥加重等。

本研究還存在很多不足,如沒有術后3個月或者半年后的涎腺內鏡檢查結果,無法看出是否存在導管內瘢痕粘連情況;無術后的超聲檢查,無法客觀測量并比較腺體的形態恢復情況;無手術半年后的唾液腺功能顯像檢查,無法評估結石取出后長期的下頜下腺功能狀態。下一步,本課題組將擴大樣本量,進行隨訪工作,觀察該術式的遠期效果。

來源:《華西口腔醫學雜志》2016年4月第34卷第2期

相關資訊

推薦產品

- 宇森齲顯光固化機DB-686

- 新款光固化機DB-686+齲齒探測兩用機,全金屬超小機身,機頭可360度旋轉,更貼切醫生臨床操作,讓你一上手就舍不得放手,可拆卸電池也方便更換。

- 德國奧一手術種植拔牙車針

- 德國奧一頜面外科手術種植拔牙車針。 科貿嘉友029-88651307 科貿嘉友029-88651307

- 宇森根管測量儀&牙髓活力

- 品牌:佛山宇森 型號:C-ROOTI(VI)