頜面部間隙感染

頜面部間隙感染,是常見(jiàn)的頜面外科急診。口腔頜面間隙感染是口腔、顏面及頜骨周?chē)M織化膿性炎癥的總稱(chēng)。感染可以波及頜面皮膚、粘膜、筋膜、脂肪、結(jié)締組織、肌肉、神經(jīng)、血管、淋巴結(jié)及涎腺。在正常的頜面解剖結(jié)構(gòu)中存在著潛在的筋膜間隙,各間隙為脂肪與結(jié)締組織所充滿(mǎn)。當(dāng)感染侵入人體后,破壞了脂肪與結(jié)締組織,在間隙中充滿(mǎn)著炎癥產(chǎn)物,此時(shí)形成了間隙感染,感染可以局限于一個(gè)間隙,也可循組織結(jié)構(gòu)中阻力薄弱的方向散,波及鄰近幾個(gè)間隙,形成了彌散性蜂窩織炎。頜面及頸部多間隙的互相構(gòu)通,使感染復(fù)雜化,可以產(chǎn)生各種嚴(yán)重的并發(fā)癥。

感染病菌,感染途徑,擴(kuò)散方法,并發(fā)癥及治療原則,詳見(jiàn)第一節(jié)。以下分別敘述頜面部各重要的間隙感染的臨床表現(xiàn)。

一、頜面部的分區(qū)

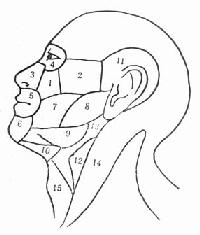

為了了解各間隙的部位及相互關(guān)系,應(yīng)了解頜面部的分區(qū)(圖89-4)。在解剖學(xué)上,與間隙感染有關(guān)的,可將頜面部分為以下各區(qū):眶區(qū)、眶下區(qū)、顴區(qū)、唇區(qū)、腮腺嚼肌區(qū)、顳區(qū)、頦下區(qū)、頜下區(qū)、顳下間隙、翼下頜間隙等。

圖89-4 頜面部分區(qū)

1.眶下區(qū);2.顴區(qū);3.鼻區(qū);4.眶區(qū);5.唇區(qū);6.頦區(qū);7.頰區(qū);8.腮腺嚼肌區(qū);9.頜下區(qū);10.頦下區(qū);11.顳區(qū);12.頸動(dòng)脈三角;13.二腹肌后腹;14.胸鎖乳突肌;15.肩胛舌骨肌氣管三角

二、眶下間隙

(一)解剖要點(diǎn) 眶下間隙位于眼眶下方。其上界為眶下緣,下界為上頜骨牙槽突,內(nèi)界鼻側(cè)緣,外側(cè)為顴骨。其位于上頜骨前壁以尖齒凹為中心。其表面除皮膚、結(jié)締組織外,有上唇方肌、顴肌等。間隙內(nèi)有眶下神經(jīng)及血管束。此間隙的肌肉內(nèi)走行的有內(nèi)眥靜脈及面前靜脈。因此根據(jù)此解剖特點(diǎn),感染可通過(guò)靜脈血液逆流,把感染擴(kuò)散到顱內(nèi)。

(二)感染原因及臨床特征 感染來(lái)源多來(lái)自上頜尖牙、前磨牙根尖部及鼻部、唇部感染而引起。

主要的臨床表現(xiàn)為眶下區(qū)彌散性腫脹,鼻唇溝消失,上、下眼瞼水腫致眼不能睜開(kāi)。炎性水腫常可波及鼻部、顴部及上唇組織。由于膿腫壓迫眶下神經(jīng),則患者可有明顯的疼痛。腫脹部位皮膚潮紅、壓痛明顯。全身表現(xiàn)為高燒,白細(xì)胞增高等癥狀。

感染可向內(nèi)擴(kuò)散到眼眶,形成眼眶周?chē)涓C織炎。因面前靜脈無(wú)瓣膜,血可逆流,有時(shí)可使感染向顱內(nèi)蔓延,引起嚴(yán)重并發(fā)癥如海綿突起血栓性靜脈炎。如感染破壞上頜骨上壁,可并發(fā)化膿性上頜骨骨髓炎。

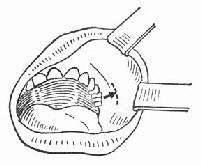

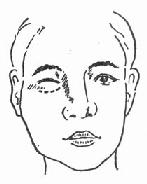

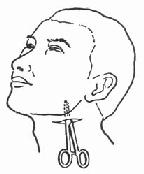

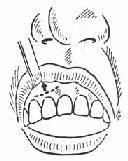

(三)治療方法 按一般感染方法治療。主要用抗生素治療。如牙源性感染,則早期可開(kāi)髓引流。如果膿腫局限,應(yīng)及早切開(kāi)引流。一般從口內(nèi)切開(kāi)(圖89-5),在口腔前庭,沿單尖牙和雙尖牙的齦頰溝腫脹處作橫形切口,切開(kāi)粘膜及粘膜下組織,直達(dá)骨面進(jìn)行分離。如果膿腫已于表面及皮膚破潰或行將破潰,可在面部相當(dāng)于眶下緣下方的皮膚上,作與眼輪匝肌平行的切口(圖89-6)。急性期后要作病灶牙的處理。

圖89-5 口內(nèi)切口

圖89-6 眶下切口

三、嚼肌間隙感染

(一)解剖要點(diǎn) 此間隙位于嚼肌與下頜升支外側(cè)面之間。上界是顴弓下緣,下界為下頜骨下緣,前界嚼肌前緣,后界為下頜支后緣,外界為腮腺與嚼肌及其筋膜。

嚼肌間隙的前方可與頰間隙相通;向后可突破腮腺嚼肌筋膜后進(jìn)入腮腺內(nèi)。

(二)感染原因及臨床表現(xiàn) 主要為牙源性感染,如下頜第三磨牙冠周炎最為常見(jiàn),其他下頜磨牙的根尖周炎、骨髓炎、牙周炎均可引起。其典型的臨床特點(diǎn)是左下頜角為中心的嚼肌腮腺部位彌散腫脹。其癥狀為疼痛,因嚼肌的炎性浸潤(rùn)而發(fā)生的牙關(guān)緊閉。由于嚼肌十分堅(jiān)實(shí),所以膿腫難以自行破潰,也不易觸及波動(dòng)感。若膿腫不予引流,很易并發(fā)下頜支的邊緣性骨髓炎,也易向周?chē)g隙擴(kuò)散。

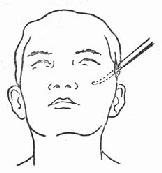

(三)治療方法 早期抗炎治療,對(duì)冠周炎患者要及時(shí)治療,避免發(fā)展嚼肌間隙感染。一旦膿腫局限,應(yīng)及早從口外切開(kāi)引流。應(yīng)沿下頜角下方1.5~2cm與下頜骨下緣平行的切口(圖89-7),切開(kāi)皮膚、皮下組織、頸闊肌。注意勿損傷面神經(jīng)下頜緣支及頜外動(dòng)脈。切開(kāi)引流時(shí),要探查骨面,如發(fā)現(xiàn)骨邊緣粗澀感,應(yīng)考慮已可能并發(fā)邊緣性頜骨骨髓炎。

圖89-7 下頜角下緣切口

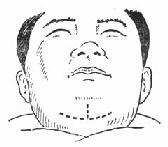

圖89-8 頜下間隙膿腫切開(kāi)引流

四、頜下間隙感染

(一)解剖要點(diǎn) 頜下間隙感染發(fā)生在頜下三角內(nèi)。上界為下頜骨下緣,前下界為二腹肌前腹。后下界為二腹肌后腹與莖突舌骨肌。其表面為皮膚、筋膜、頸闊肌等。在此間隙內(nèi)有頜下腺、頜下淋巴結(jié),還有面動(dòng)脈、靜脈相通。頜下間隙可與舌下間隙、頦下間隙、咽旁間隙及翼頜面間隙相通。

(二)感染原因及臨床表現(xiàn) 感染可來(lái)自下頜磨牙感染,智齒冠周炎及頜下三角區(qū)內(nèi)的淋巴結(jié)炎引起。兒童及青少年多見(jiàn)于后者腺源性感染。另外化膿性頜下腺炎也易引起頜下間隙感染。

臨床表現(xiàn)為頜下三角處腫脹及充血,且有明顯壓痛。浸潤(rùn)性腫脹常使下頜下緣輪消失。如局部膿腫形成,易查出波動(dòng)。有的患者還伴有輕度開(kāi)口困難和吞咽疼痛。全身癥狀為發(fā)燒、乏力、白細(xì)胞增高等表現(xiàn)。

(三)治療方法 初期抗炎治療。如膿腫局限,則于下頜骨下緣1.5~2cm處切開(kāi)引流。如系淋巴結(jié)所致的頜下間隙膿腫,則需分離至腺體內(nèi)才有膿液流出(圖89-8)。

五、翼頜間隙感染

(一)解剖要點(diǎn) 此間隙位于下頜支內(nèi)側(cè)骨面與翼內(nèi)肌之間。上界為翼外肌,下界為翼內(nèi)肌所附著的下頜角內(nèi)側(cè)緣,內(nèi)界為翼內(nèi)肌,外界為下頜支內(nèi)側(cè)骨面。此間隙內(nèi)有下齒槽神經(jīng),下齒槽動(dòng)靜脈及舌神經(jīng)通過(guò)。

翼頜間隙感染經(jīng)外側(cè)可擴(kuò)散到頰間隙,往后下方可擴(kuò)散到舌下或頜下間隙;通過(guò)翼內(nèi)肌往內(nèi)側(cè)可擴(kuò)散到咽旁間隙;膿液還可往上達(dá)顳下及顳間隙,可循血流逆行到顱底。

(二)感染原因及臨床表現(xiàn) 多見(jiàn)牙源性,常為下頜第三磨牙及下頜磨牙感染引起;也有時(shí)可由上頜第三磨牙感染引起;如行下齒槽神經(jīng)麻醉注射污染時(shí)也可引起。

主要臨床表現(xiàn)為開(kāi)口受限或出現(xiàn)牙關(guān)緊閉,這是由于感染累及翼內(nèi)肌所致。患者感張口及咀嚼疼。臨床檢查可見(jiàn)翼下頜皺襞處粘膜水腫。下頜后緣可有壓疼。由于此間隙面部可無(wú)表現(xiàn)炎癥征象。因而臨床上易于誤診,需仔細(xì)檢查和詢(xún)問(wèn)病史。全身表現(xiàn)相同于一般間隙感染的急性表現(xiàn),但如繼發(fā)于冠周炎則發(fā)病較重。如不及時(shí)治療,感染向其他間隙擴(kuò)散,如往上擴(kuò)散到顳及顳下間隙,可能會(huì)產(chǎn)生顱腦等嚴(yán)重并發(fā)癥。

(三)治療方法 初期按一般急性感染處理。如膿腫局限,可作口內(nèi)或口外切口。口內(nèi)切口沿翼下頜皺襞外縱行切開(kāi)粘膜及粘膜下組織分離頰肌后緣直達(dá)間隙。如果張口受限,不能從口內(nèi)切口,則可按頜下間隙切口,在分離下緣時(shí), 要在稍?xún)?nèi)方切開(kāi)部分翼內(nèi)肌,分離翼內(nèi)肌與下頜支骨面之間,直達(dá)膿腔(圖89-9)。

圖89-9 翼頜間隙感染切開(kāi)引流

六、顳下間隙感染

(一)解剖要點(diǎn) 此間隙位置較深,其解剖位置位于顱底顳骨下方。上界為蝶骨大翼下方的顳下嵴;下界位于翼外肌下緣,以翼外肌和翼頜間隙分界;前為上頜結(jié)節(jié);后為下頜顆狀突、莖突;內(nèi)界為蝶骨翼外板。間隙內(nèi)有頜內(nèi)動(dòng)、靜脈、翼靜脈叢以及三叉神經(jīng)第2、3支的分支通過(guò)。

顳下間隙感染擴(kuò)散的途徑:向上可由卵圓孔進(jìn)入顱內(nèi),也可由棘孔進(jìn)入顱內(nèi);如感染波及翼靜脈叢可擴(kuò)散于顱內(nèi)海綿竇;顳下間隙經(jīng)常和周?chē)拈g隙如翼頜間隙、咽旁間隙等相通。

(二)感染原因及臨床表現(xiàn) 顳下間隙感染可來(lái)自上、下頜磨牙的感染;上頜結(jié)節(jié)傳導(dǎo)麻醉時(shí)污染;鄰近間隙的擴(kuò)散等引起。

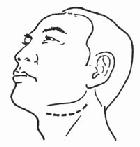

臨床表現(xiàn)為張口困難、疼痛。由于此間隙位置深,初期癥狀不明顯。臨床檢查可發(fā)現(xiàn)在口腔前庭上頜結(jié)節(jié)后上方腫脹壓疼。如果感染波及顴骨后方,可引起眼瞼紅腫。如果波及到咽側(cè)壁,則有咽部水腫及吞咽困難。顳下間隙常伴多間隙感染,因此病情一般較嚴(yán)重,可有高燒。腫脹常波及顳部、腮腺嚼肌部,有時(shí)整個(gè)半側(cè)顏面均呈腫脹。如出現(xiàn)頭疼、嘔吐、頸強(qiáng)直等癥狀,可能感染擴(kuò)散到顱腦。另外不定期要警惕海綿竇感染的存在。

(三)治療方法 給予大量及有效的抗生素治療。膿腫形成要及時(shí)切開(kāi),因此間隙位置深可行口內(nèi)、外穿刺法。口內(nèi)可從上頜結(jié)節(jié)外側(cè),頰粘膜皺褶處往上后方穿刺;口外可從顴弓下方及下頜乙狀切跡之間穿入間隙,口內(nèi)切口可從上頜結(jié)節(jié)往下頜支前緣切開(kāi)(圖89-10),往上后方剝離。大多數(shù)嚴(yán)重病人需作口外切開(kāi)(圖89-11),可從顴骨的頜突與顴突交界處,也可通過(guò)頜后區(qū)與翼內(nèi)肌后緣進(jìn)入。

圖89-10 顳下間隙膿腫切開(kāi)引流之口內(nèi)切口

圖89-11 顳下間隙膿腫切開(kāi)引流之口外切口

七、口底蜂窩織炎

口底蜂窩織炎是頜面部最嚴(yán)重的感染之一,是一種彌漫性的,波及頜下、頦下及舌下間隙感染。它的細(xì)菌毒性強(qiáng)且發(fā)展迅速。延誤治療能危及生命。

(一)感染原因及臨床表現(xiàn) 主要由牙源性及腺源性引起。牙源性以下頜磨牙的根尖感染和冠周炎引起較為常見(jiàn)。腺源性多半繼發(fā)于頜下淋巴結(jié)的炎癥,以及化膿性頜下腺等感染所致。此外口炎、急性頜骨骨髓炎、急性扁桃體炎以及外傷感染均可引起。

感染細(xì)菌可以是化膿的細(xì)菌如葡萄球菌、鏈球菌或混合性細(xì)菌感染,腐敗壞死性感染以厭氧、腐敗壞死性細(xì)菌為主,如產(chǎn)氣莢膜桿菌、厭氣鏈球菌、敗血梭狀芽孢桿菌等引起。

感染初期多發(fā)生在一側(cè)頜下間隙,迅速延及口底各間隙,頜下、頦下、舌下區(qū)發(fā)生廣泛性水腫,腫脹范圍可達(dá)上頸部,有時(shí)甚至達(dá)鎖骨平骨,如是腐敗壞死性感染,可出現(xiàn)廣泛性軟組織水腫。口底腫脹可使舌抬高,舌體活動(dòng)受限,口呈半張狀態(tài)。患者語(yǔ)言、吞咽困難,嚴(yán)重情況時(shí)流汁也不能咽下。感染向舌根擴(kuò)散,舌根水腫壓迫會(huì)厭出現(xiàn)呼吸困難。此時(shí)患者多呈半坐位,可出現(xiàn)煩燥、呼吸短促、嘴唇青紫。全身癥狀很?chē)?yán)重,可有高燒、寒戰(zhàn),白細(xì)胞增高可(20~30)×109/L。在腐敗壞死性感染時(shí),體溫可以不很高,但機(jī)體中毒現(xiàn)象嚴(yán)重,如不及時(shí)搶救,可造成窒息、敗血癥或縱隔感染而死亡。

(二)治療方法 治療應(yīng)及時(shí)防治窒息和感染性休克。如已出現(xiàn)窒息要及時(shí)行氣管切開(kāi)術(shù),如有窒息先兆也應(yīng)氣管切開(kāi)包床旁準(zhǔn)備。另外應(yīng)通過(guò)靜脈輸液并給予大劑量有效抗生素和激素治療,還要及時(shí)作切開(kāi)減壓及引流。

關(guān)于切開(kāi)引流問(wèn)題和一般間隙感染不同。一為一旦急性口底蜂窩織炎診斷成立不論是否觸及波動(dòng),應(yīng)早期切開(kāi)減張。二為切口創(chuàng)面要廣泛暴露,切口在雙側(cè)頜下及頦下部相當(dāng)于雙側(cè)下頜角至舌骨平面,作平行下頜骨下緣的橫行切口或在頦部正中至舌骨體增加一直切口,成為倒“T”形切口(圖89-12)。廣泛游離到各感染間隙,使膿液充分引流。可用3%雙氧水沖洗,切口內(nèi)可放置數(shù)根橡皮管以達(dá)充分引流及暴露創(chuàng)面之目的。

圖89-12 口底蜂窩織炎之倒“T”形切口

來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)

相關(guān)資訊

- 《思念陪著鴻雁飛》阿古拉

- 假牙的正確摘戴方法

- 《島嶼說(shuō)》雷佳

- 下頜義齒支持不足,穩(wěn)定性差,沒(méi)吸附力修改調(diào)整方法

- 《故園戀》徐霞

- 徐霞《三峽之書(shū)》

- 阿古拉《思念陪著鴻雁飛》

- 徐霞 廖昌永《遠(yuǎn)情》

- 骨增量

- 何炫麗《梅花賦》

推薦產(chǎn)品

- 牙寶寶醫(yī)用成人、兒童口罩

- 牙寶寶醫(yī)用成人、兒童口罩,滅菌3層醫(yī)用口罩。 科貿(mào)嘉友029-88651307

熱銷(xiāo)產(chǎn)品推薦

相關(guān)感染控制

- 口腔科消毒隔離制度

- 29歲醫(yī)生牙疼1周后離世!牙疼要人命,預(yù)防牙疼只需1招!

- 當(dāng)牙醫(yī)遇上上頜竇感染

- 十月感控新聞大盤(pán)點(diǎn)

- 最震撼的紀(jì)錄片:人體細(xì)胞大戰(zhàn),震感到流淚

- 淺談口腔門(mén)診感染控制措施 科貿(mào)嘉友收錄

- 病人口腔感染怎么辦?MDS患者須知

- 牙科領(lǐng)域的感染控制迫在眉睫 科貿(mào)嘉友收錄

- 2016年美國(guó)CDC口腔科感染預(yù)防實(shí)踐的12條建議 科貿(mào)嘉友收錄

- 口腔科門(mén)診醫(yī)院感染中存在的問(wèn)題和對(duì)策