Mini-SG+Plus附著體義齒修復大跨度肯氏Ⅲ類牙列缺損1例報道

Mini-SG+Plus附著體義齒修復大跨度肯氏Ⅲ類牙列缺損1例報道

作者:牛學剛,劉春艷,孫力,解放軍總后勤部第一門診部口腔科

附著體義齒是一類以附著體為主要固位形式的固定-可摘聯合修復義齒。附著體形式較多,Mini-SG附著體系統是一種滑行冠外附著體,附著體陽性部件固定于基牙一端,陰性部件與義齒基托相連,兩者嵌鎖固位。Mini-SG附著體系統共用同一種陽性部件,但是根據陰、陽部件間固位形式的不同,可分為六種類型:F型(摩擦固位型),R型(卡式固位型),Plus型(可調摩擦固位型),Hinge型(彈性鉸鏈型),V型(橫向螺栓固位型)和Latch型(栓鎖固位型)。本文旨在報道Mini-SG Plus附著體義齒在1例大跨度肯氏Ⅲ類牙列缺損修復中的應用。

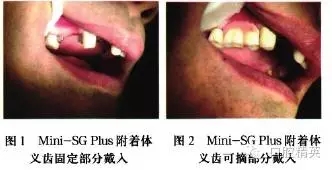

患者,男性,39歲,掣缺失,跨度大,難以行固定義齒修復,采用Mini—SG Plus附著體義齒修復。相鄰駕牙體完整,無松動,選作為基牙,完善根管治療、根管纖維樁加強、樹脂充填、基牙預備后分別金鉑合金烤瓷冠修復,并于4遠中鄰面、4近中鄰面設置Mini-SG Plus陽性部件(圖1),缺牙區制作帶有相應陰性部件的純鈦支架可摘局部義齒并戴入(圖2)。

治療完成后1、3、6個月、1年、2年進行隨訪觀察發現:患者主觀上對該修復體的舒適度、固位和穩定性、咀嚼效能、美觀和發音表示滿意。臨床檢查見基牙無松動,牙齦、牙周無紅腫、溢膿等炎癥表現,X線片未見牙槽骨吸收。

義齒狀況良好,未發生義齒支架、附著體折斷和部件、人工牙脫落,戴用2年后可摘部分偶有咀嚼時脫位現象,臨床手感固位力減弱,以專用工具旋緊調節螺絲后固位力恢復。牙列缺損方法有多種,傳統修復方法有可摘局部義齒和固定局部義齒。

本文報道的病例,缺牙數量多、跨度大,以可摘局部義齒修復,效果不佳,可考慮行種植或固定義齒修復,但全口曲面斷層片顯示缺牙區骨量不足,無法行種植體植入。如果采用固定義齒修復,可供利用的基牙僅為4和4,根據牙周膜面積計算法,缺牙區掣牙周膜面積遠大于4和4,固定橋修復遠期療效難以預料。因此,最終確定固定-可摘式義齒聯合修復方案并具體采用Mini-SG Plus附著體義齒進行修復。

本文病例的Mini-SG Plus精密附著體所有部件均是成品件,所有部件均是成品件,陽性部件為貴金屬可鑄件,陰性部件為純鈦件,在平行研磨儀指導下制作可保證部件間的高度平行,提供良好的固位和穩定。

在陰、陽部件之間有耐摩擦性塑膠插件,可起到應力中斷和摩擦固位雙重作用,可彈性緩沖咀嚼對基牙的撞擊力,減少基牙扭力,維護基牙組織健康并可減少陰、陽性部件磨損,在陰性部件中還配置塑膠插件松緊度調節螺絲。

王德芳等研究表明Mini-SG附著體的固位力變化曲線較為平緩,呈現逐漸變小趨勢,兩年之內在固位力方面可完全滿足臨床需要,必要時可更換橡膠墊。而Mini-SG Plus附著體尚可通過調節螺絲對固位力進行調整,方便簡捷。根據附著體固位體放置在基牙上的位置不同,可分為冠內和冠外附著體義齒。

本報道中,因牙冠體積均不充分,將固位部件設置于冠外,此種方法切割牙體組織少,減小缺牙區跨度,雖基牙所受杠桿力較大,但由于為非游離端缺失,雙側分擔咬合力,因而采用單基牙修復,同時進行人工牙適當減徑并應用基板以分散咬合力。

此類修復也存在不足之處,例如,陽性部件下方易于菌斑堆積,在制做中因保證其底面距其下軟組織2mm以上并要囑患者加強其清潔維護和定期復查。另外,由于陰、陽性部件間密合度高,固位力強,需患者手指靈活,反復練習,才能熟練取戴。Mini-SG Plus附著體義齒兼具傳統可摘和固定義齒優點,在修復大跨度肯氏Ⅲ類牙列缺損中作用獨特,為臨床修復提供較多選擇。

來源:口腔頜面修復學雜志2014年11月第15卷第6期