上頜竇提升術的歷史、現(xiàn)狀和發(fā)展

轉:口腔醫(yī)學網

作者:國際口腔醫(yī)學雜志 第 41卷 6期2014年 11月 滿毅 等

1、歷史

上頜竇提升術被提出之前,對于上頜后牙區(qū)種植受到相應解剖結構限制的患者,多采用單端橋的治療方式,但其治療效果并不十分理想。上頜竇提升技術最開始是在上頜骨后份種植時意外進入上頜竇,其中部分成功并行使功能,有學者以此為基礎,開始有意識地嘗試讓種植體進入上頜竇。

在20世紀60年代,Philip Boyne提出了通過上頜竇骨移植來增加剩余骨高度,以治療因長期缺牙而導致的上頜竇氣化骨量萎縮,建議使用側壁開窗法(lateral window,LW):Caldwell-Luc技術進行上頜竇側壁開窗,提升上頜竇黏膜并移植自體骨顆粒。1980年,Tatum提出了針對葉狀種植體的上頜竇提升術:使用轉針在牙槽嵴上造出一個溝槽,將骨移植材料放入葉孔狀種植體的孔,最后用錘子向上鑿穿上頜竇底骨壁,到達最終的位置。他[1]隨后在1986年提出了上頜竇側壁開窗植骨術:直視情況下分離上頜竇底黏膜,在上頜竇底黏膜與骨板間增加植骨材料來增加牙槽骨的高度,滿足種植體植入的需要。該方法能控制提升高度,有效地保護竇底黏膜,植骨方便,并取得良好的成功率。Tatum和Boyne等隨后分別報道了使用上頜竇底提升術的病例。1994年,Summers報道了骨擠壓提升上頜竇術式,其具有手術創(chuàng)傷小、術后并發(fā)癥少、縮短治療時間、費用低等優(yōu)點。不斷的技術改進和經驗積累,對于上頜后牙區(qū)垂直骨量不足的患者,上頜竇提升術至今仍是常規(guī)有效的治療方法。

2、 現(xiàn)狀

如今上頜竇提升術大致分為2種方式:側壁入路的外提升術(開放式)和牙槽嵴頂入路的內提升術(閉合式)。

2.1上頜竇外提升術

外提升術是在上頜竇前壁處開窗,開窗時只穿透骨壁,勿傷及黏膜。使用相應的提升工具將上頜竇黏膜提升,在提升的上頜竇底處可放置移植骨塊或人工骨材料,同期或延期植入種植體。

其優(yōu)點是可在直視下進行手術操作;有效保護竇底黏膜,并在竇黏膜出現(xiàn)損傷時方便及時處理;提升上頜竇底骨量較多且易控制。缺點是手術范圍較廣、損傷較大;術后反應較重、費用高、患者難以承受,并且受到上頜竇內解剖情況的限制。該方法適用于多顆連續(xù)后牙缺失,是牙槽嵴萎縮嚴重、上頜竇底到牙槽突之間的種植區(qū)可靠,多用于上頜后份植入區(qū)骨質高度小于5mm的病例。但是手術較為復雜,創(chuàng)傷較大,植骨量多,愈合期及修復期時間延長,部分患者需要延期種植等情況限制了其在臨床上的廣泛使用。

2.2上頜竇內提升術

上頜竇內提升術始見于1994年Summers的報道,經牙槽嵴頂用骨鉆預備種植道至上頜竇底,在預備種植道的同時擠壓周圍牙槽骨,增加骨組織的密度。預備至上頜竇底1~2 mm。骨擠壓器向上敲擊,沖擊提升上頜竇底,使竇底出現(xiàn)青枝骨折,進而使上頜竇底的骨折碎片向上移位,上頜竇黏膜向竇腔內提升,然后通過種植位點植入骨移植材料,從而抬高了上頜竇底黏膜,植骨后植入種植體。

其優(yōu)點是局部上頜竇底的提升,簡化了手術,縮短了手術時間;手術范圍小,給患者造成的創(chuàng)傷較小。減輕了患者的術后反應,治療時間短;植骨量少費用低,患者易于接受;預備時對周圍骨質進行了擠壓,增加了周圍骨組織的密度,種植體植入后可獲得較好的初期穩(wěn)定性。缺點是不能在直接視野下進行手術;黏膜損傷不易發(fā)現(xiàn);上頜竇提升高度有限。隨著臨床經驗的不斷積累,適應證逐漸放寬。適用于上頜竇底到牙槽突之間的骨量大于6mm的患者。

回顧文獻得出,上頜竇外提升術的成功率86%~100%,上頜竇內提升術的成功率92.8%~97%,這2種上頜竇提升方式的長期臨床效果差異不明顯,但是臨床效果受多種因素影響,如骨粉材料選擇、負載修復的時間、隨訪時間、醫(yī)生的手術操作等等。

3、發(fā)展

3.1適應證擴寬

上頜竇生理病理狀態(tài)的變化,以及形態(tài)解剖結構位置及比鄰的復雜關系等多種因素增加了上頜竇提升術的困難。Jensen等提出將上頜竇底的剩余骨高度(RBH)分為4類。A類:RBH≥10 mm,采用常規(guī)種植方法植入種植體;B類:7 mm≤RBH≤9 mm,可采用經牙槽嵴路徑上頜竇內提升術植入種植體;C類:4mm≤RBH≤6 mm,采用上頜竇LW植骨同期或延期植入種植體;D類:RBH<4 mm時,以往多采用上頜竇LW植骨延期種植體植入術。

隨著技術的不斷創(chuàng)新,上頜竇提升術的適應證不斷放寬。目前認為RBH大于2 mm對于上頜竇內提升術都是安全的。Gonzalez等對于RBH在2~4 mm之間,進行上頜竇內提升同時植入種植體,隨訪6~100個月,種植成功率為100%。上頜外提升術甚至可以對于上頜竇底骨缺損的病例進行提升,Cortes等對于上頜竇底骨缺損的病例,進行了可吸收膠原膜修補缺損同時上頜竇外提升的手術,僅有1組發(fā)生了黏膜穿孔,但通過膠原膜的修復完成了手術,并在6個月后植入了種植體,取得較好的臨床效果。臨床醫(yī)生在尋找著更安全、更有效、更微創(chuàng)的手術方式。

3.2 在病理情況下對適應證的把握

上頜竇提升的關鍵是完整地剝離上頜竇黏膜,上頜竇穿孔是上頜竇提升術中最常見的并發(fā)癥。正常黏膜有一定的彈性,提升術時仔細分離一般不易穿孔或撕裂;但當黏膜發(fā)生炎癥病變時,可增厚10~20倍,此時進行相應的提升手術時,可能會增加一定的手術風險,所以過去常認為上頜竇黏膜增厚是上頜竇提升術的禁忌證。Shanbhag等認為無癥狀的上頜竇黏膜增厚是常見的,無癥狀的上頜竇黏膜增厚是對上頜竇提升術沒有影響的,雖然黏膜出現(xiàn)息肉狀改變或是黏膜厚度>5 mm,但這些并不是手術的禁忌證,只要上頜竇竇口引流通暢,就不會導致移植的失敗。另外,上頜竇囊腫是最常見的上頜竇良性疾病,其曾被視為是上頜竇提升植骨術的絕對禁忌證。多數(shù)囊腫患者沒有明顯的臨床癥狀,但其存在也嚴重制約了上頜后牙種植區(qū)的骨量移植。近期的研究表明,假性上頜竇囊腫是上頜竇提升術的相對禁忌證而非絕對禁忌證,如果患者無任何臨床癥狀且囊腫體積較小,在上頜竇提升術前或術中可以不必去除上頜竇囊腫,在假性囊腫存在條件下可以進行上頜竇提升術,但需要進一步的臨床隨訪來確定遠期效果。

3.3 手術方式的發(fā)展

3.3.1 上頜竇外提升術

1)骨窗形狀的發(fā)展:最初骨窗形態(tài)多為方形骨窗,但是臨床實踐中產生較多難以克服的問題,例如方形骨窗多有尖銳的邊角,并且在形成鉸鏈軸鉆孔時容易發(fā)生上頜竇黏膜的撕裂,難以避免骨窗骨折的發(fā)生。臨床醫(yī)生逐漸改良并發(fā)展出了半圓形骨窗以及圓形骨窗等開窗方式,半圓形骨窗的上方為鉸鏈軸、下方位半圓形這種方式克服了方形骨窗中的尖銳邊角;而圓形或橢圓形骨窗,通常不帶有鉸鏈,避免了尖銳的骨窗邊角,骨片的下方常常會與黏骨膜或上頜竇黏膜連接,保證了骨片的血供。

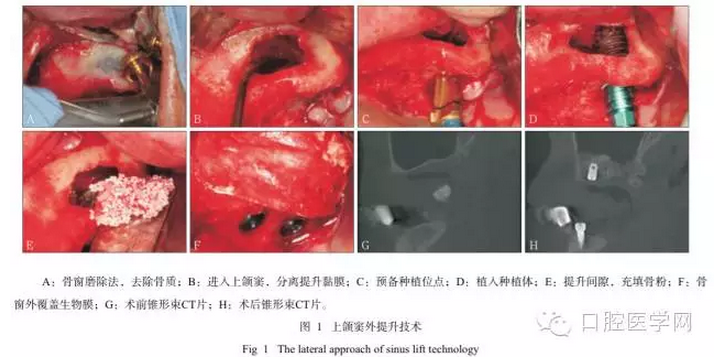

2)開骨窗的方法:分為不完全開窗法(天窗法)、完全開窗法、骨窗磨除法,這3種方法技術上各有特點。完全開窗法操作起來較為簡單容易、安全性高、手術耗時短、便捷、用途廣泛。不完全開窗(天窗法):除骨窗上緣盡磨除半層骨壁,其他3個邊緣的骨壁磨除離斷后,敲擊窗體骨板,使骨窗上緣發(fā)生骨折并保持部分連接,抬起上頜竇底黏膜的同時開窗區(qū)骨板以此為鉸鏈軸,向上頜竇內、上旋形成新的上頜竇底的位置。這種方法的優(yōu)點是內旋的骨壁具有支撐上頜竇黏膜和種植體的作用,防止操作過程中對黏膜的損傷。骨壁提供成骨細胞來源,幫助骨結合;但是如果開窗范圍小、上頜竇外側骨壁厚、開窗區(qū)骨壁呈凸面形態(tài)、存在上頜竇骨間隔等情況,則會造成操作困難,并且并發(fā)癥發(fā)生率較高。骨板磨除法,又稱上頜竇造口法(圖1),則避免了上述問題。該方法是完整磨去開窗區(qū)域的骨壁,完全顯露上頜竇外側壁的黏膜。該方法可為剝離上頜竇黏膜提供足夠的操作空間,利于防止損傷上頜竇黏膜,特別是在有上頜竇骨嵴存在的情況下。

3)上頜竇外提升的新技術:由于上頜竇外提升創(chuàng)傷較大,臨床醫(yī)生不斷創(chuàng)新以減小創(chuàng)傷,降低上頜竇黏膜穿孔率。采用紗布撐膜法:用紗布沾濕生理鹽水作為黏膜屏障,保護上頜竇黏膜阻擋器械損傷。氣球充水撐膜法:用氣球成膜法均勻撐起上頜竇黏膜,減少過銳器械或過猛力量對上頜竇黏膜的損傷。

3.3.2 上頜竇內提升技術 骨鑿法上頜竇提升術:1994年Summers報道了經牙槽突的上頜竇底提升微創(chuàng)新技術,具體是采用特制骨鑿(osteotome),特色是骨鑿功能性尖端為內凹端,除具有骨擠壓作用外,亦有骨片提升作用。在初步制備種植窩的基礎上,敲擊沖擊上頜竇底骨壁,逐步充填植骨材料并推至上頜竇底,在液壓原理的作用下,上頜竇底黏膜被完全抬起,同期植入種植體,這種方法稱為填充植骨的骨鑿上頜竇底提升技術,亦有人簡單稱其為Summers技術。

3.4 手術器械的發(fā)展

上頜竇內提升術中是盲視進行黏膜提升,如何避免黏膜損傷,是手術的難題,如手術過程中上頜竇骨壁突破的一刻的落空感,力量不易控制,造成黏膜穿孔;分離骨壁和黏膜時不能直視操作,易造成黏膜損傷。如何完整安全分離提升上頜竇成為手術的關鍵。

為了解決以上問題使用的上頜竇提升器械如CAS-KIT(Crestal Approach Sinus Kit)工具盒(圖2)、DASK(Dentium Advanced Sinus Kit)工具盒(圖3),具有以下共同特點:1)鉆頭進行了改進以增強手術的便利性和安全性,CAS-KIT鉆頭為圓錐狀,鉆孔后形成錐形孔,DASK鉆頭為圓頂形非侵入式的金剛砂鉆頭,與傳統(tǒng)旋轉鉆頭相比,減少了“拖拽”力;2)獨特分離提升器械可以輕松、安全的操作,保護上頜竇黏膜,例如CAS-KIT提供了液壓提升系統(tǒng),DASK提供分離黏膜的精細器械;3)兩者都具有止動系統(tǒng),防止鉆進竇腔。而它們同時又具有各自特點,如CAS-KIT鉆頭可以低速轉動以收集患者自體骨粉,DASK工具盒鉆頭可以用于上頜竇外提升技術。臨床醫(yī)生可根據(jù)自身需要來選擇,以達到簡單、安全提升上頜竇黏膜的目的。有報道顯示,CAS-KIT和DASK黏膜穿孔率分別是4.1%和5%,二者都顯著地降低了黏膜穿孔率。

3.4.1 提升黏膜的改良方法 除了器械的改進之外,如何避免過大過猛地分離黏膜的新的操作技術成為臨床醫(yī)生關注的焦點。例如球囊技術,該方法利用插入上頜竇內的球囊經注水逐漸擴張,而均勻抬起上頜竇底黏膜,然后再在該區(qū)域內填充骨粉材料。

Chen等提出超聲液壓法上頜竇提升術,采用超聲骨刀經牙槽嵴路徑切至竇底,換用內提黏膜刀頭,通過調節(jié)水沖壓力慢慢將上頜竇底黏膜提升至一定高度。特點是只切割骨組織,一般不損傷軟組織,其在獲得最大的骨切割精度的同時,可以降低上頜竇黏膜的損傷,該方法創(chuàng)傷小,術后反應輕。

Jank等進行了動物實驗,對骨鑿法、球囊法、液壓法這3種方法在上頜竇提升時術中的穿孔率進行了比較,結果顯示液壓法的上頜竇黏膜穿孔的風險最小。

3.4.2 內窺鏡的應用 內窺鏡輔助的上頜竇內提升是一種在內窺鏡監(jiān)視下的上頜竇內提升技術,經上頜竇鼻側面的尖牙窩插入鼻竇內窺鏡,在內窺鏡的監(jiān)視下完成提升竇底、植入移植材料和植入種植體等操作。內窺鏡輔助下竇底提升術造成的手術創(chuàng)傷小、能有效降低竇底黏膜的穿孔率,能夠監(jiān)視提升高度和移植材料位置,但是其手術費用較為昂貴,因此現(xiàn)在還不能作為標準的手術程序在臨床上廣泛推廣應用。

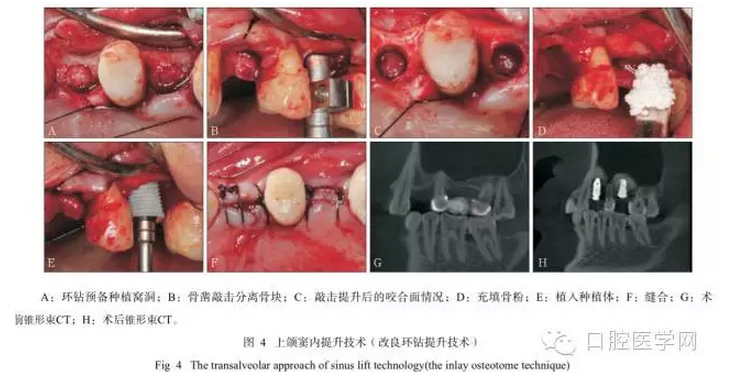

3.4.3 改良環(huán)鉆上頜竇提升技術 改良環(huán)鉆上頜竇提升技術即內嵌式上頜竇提升術,其是使用環(huán)鉆進行種植窩洞的預備,鉆至竇底1 mm處,對骨塊進行敲擊,使得竇底發(fā)生骨折,骨塊進入上頜竇,上頜竇黏膜被提升,植入骨粉,同期植入種植體(圖4)。

該方法能在最大限度上保留自體骨、減少植骨材料、減輕患者的經濟負擔。保護上頜竇黏膜,減少黏膜穿孔率。骨板在提供成骨細胞來源的同時其與上頜竇黏膜并未剝離,這為骨板提供了良好的血供,利于提升位點的骨結合。

近年來隨著科技、經濟、文化的不斷發(fā)展提高,口腔種植迅猛發(fā)展。上頜后牙區(qū)是骨密度最低的種植區(qū)域,也是種植失敗率最高的區(qū)域,使用植骨材料后更可能增加感染的風險和上頜竇黏膜的穿孔率。簡單、創(chuàng)傷小的手術方式越來越多地被患者要求,安全性首當其沖的被重視起來,微創(chuàng)、安全成為臨床醫(yī)生今后努力的方向。

相關資訊

推薦產品

- 宇森無線根管治療儀C-SMART MINI

- 宇森經濟普及型無線根管治療儀C-SMART MINI,讓全天下醫(yī)師都能用上好機擴!科貿嘉友全國服務熱線029-88651307,17791999852

- 杭州旭飛正畸牽引圈批發(fā)

- 杭州旭飛正畸牽引圈批發(fā)牽引皮筋

熱銷產品推薦

相關口腔熱點

- 專屬于口腔科的垃圾分類,快來看!

- 民族品牌的驕傲,宇森醫(yī)療在德國科隆國際牙科展大放光芒!

- 《科學》子刊:牙周炎細菌導致阿爾茨海默病實錘!科學家發(fā)現(xiàn)導致牙周炎的細菌能輕易侵入大腦,分泌有害蛋白誘發(fā)AD丨科學大發(fā)現(xiàn)

- 聽濤觀潮——我們看2019的民營口腔

- 空軍軍醫(yī)大學口腔醫(yī)院首創(chuàng)牙髓再生術

- 球面自鎖托槽發(fā)布會視頻完整版曝光!

- 世界首臺自主式種植牙手術機器人在陜西問世 科貿嘉友收錄

- 國際牙科設備之六大發(fā)展趨勢 科貿嘉友收錄

- 種植牙,當下牙科領域的最熱門! 科貿嘉友收錄

- 口腔醫(yī)療未來的"共享經濟" 科貿嘉友收錄