數(shù)字化瓷貼面舒適美學修復一例——黎曙光醫(yī)師

病史簡述

患者女性,35歲。

主訴 上前牙散在間隙20余年。

現(xiàn)病史 患者20余年前,發(fā)現(xiàn)上前牙存在散在間隙,未見加重,偶有食物嵌塞;否認牙齦腫痛史、牙齦出血史;未曾治療,但自覺影響美觀,現(xiàn)希望通過痛苦最小的治療形式關閉間隙,改善美觀。

既往史 無拔牙史、牙體治療史。

全身狀況 平素體健,否認高血壓、糖尿病、乙肝等病史,否認藥物過敏史,否認家族遺傳病史。

檢查 11、21 間有約0.7 mm 寬的間隙,牙冠可見隱裂紋,切端有牙體缺損少許,叩痛(-),不松動,牙齦未見明顯異常,覆牙合覆蓋關系大致正常,牙周探查無異常;X 線片示:13~23 牙根未見明顯異常,牙槽骨約在根長2/3 水平,牙槽嵴頂影像清晰。

診斷 11、12 散在間隙。

術前資料

術前資料見圖1~6。

設計思考

現(xiàn)今的修復方式,特別是微創(chuàng)美學修復,應該是由醫(yī)師為主導,而不是技師。如何做到有效的醫(yī)技溝通,從而滿足患者的需求,是治療成敗的關鍵。

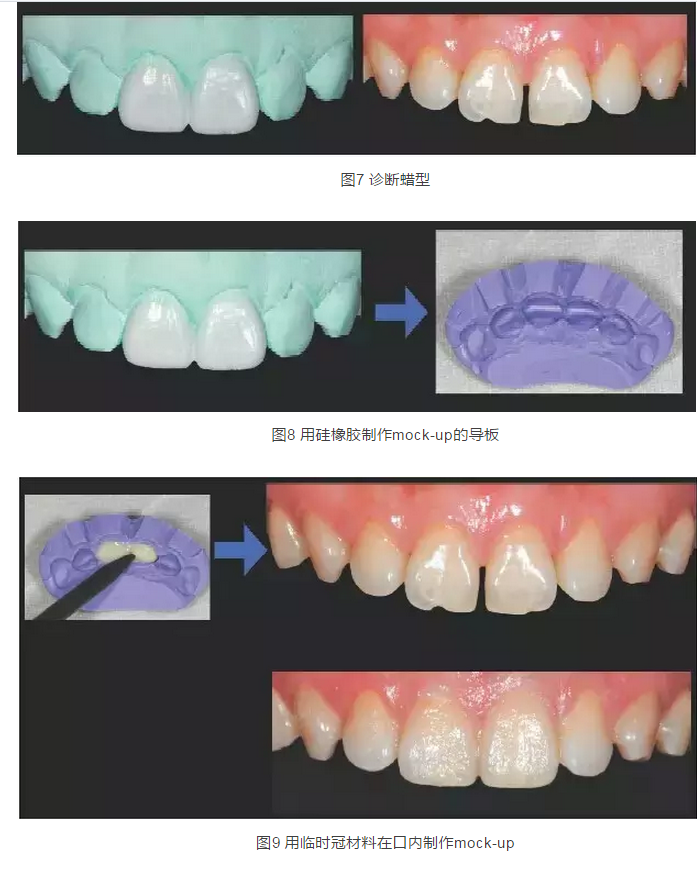

一般情況下,與技師溝通,可通過照片和直接交流,先完成診斷蠟型(圖7),再用硅橡膠整體復制診斷蠟型的形態(tài),然后以此為導板,完成診斷飾面(mock-up)的制作(圖8~10)。至此,可以讓患者直接體驗到未來修復的效果(微笑體驗)(圖11)。

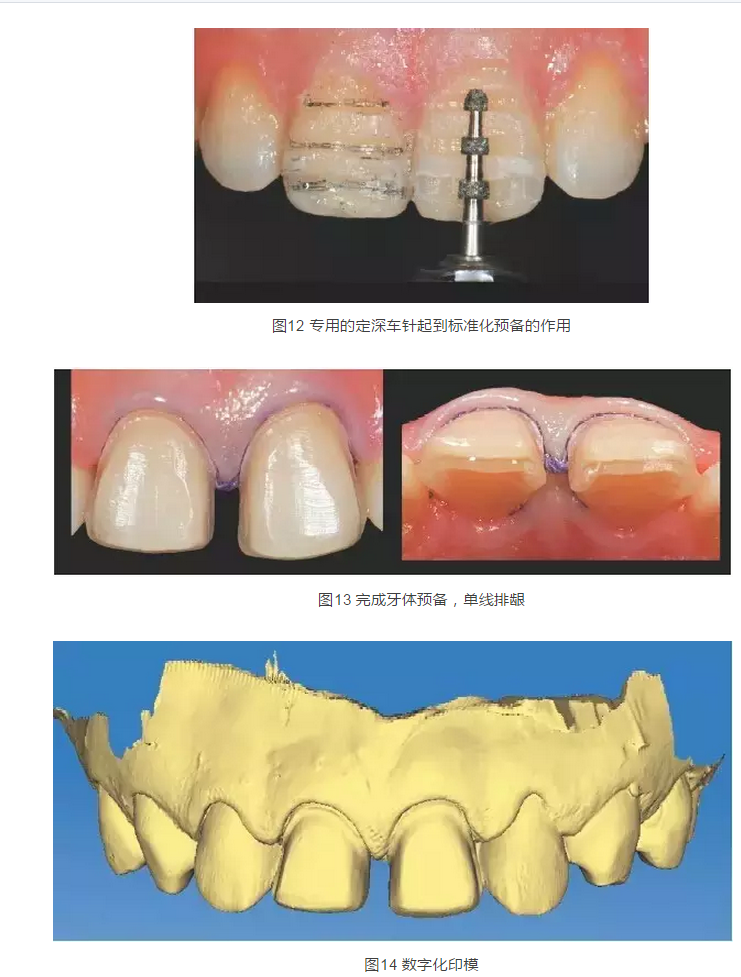

在以修復結果為向導的修復理念指導下,在mock-up 上直接定深和進行牙體預備,就能夠讓我們真正做到標準化的牙體預備(圖12、13)。

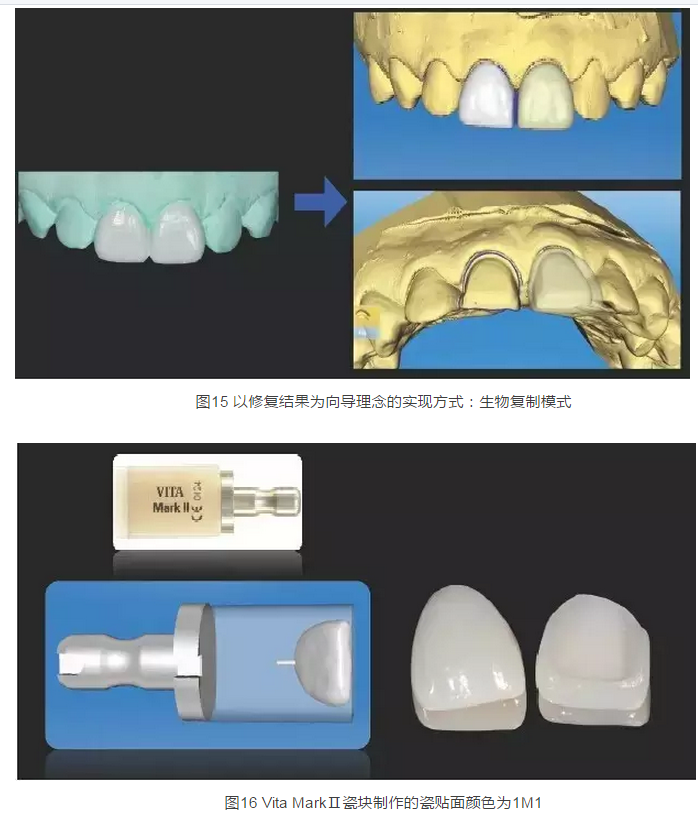

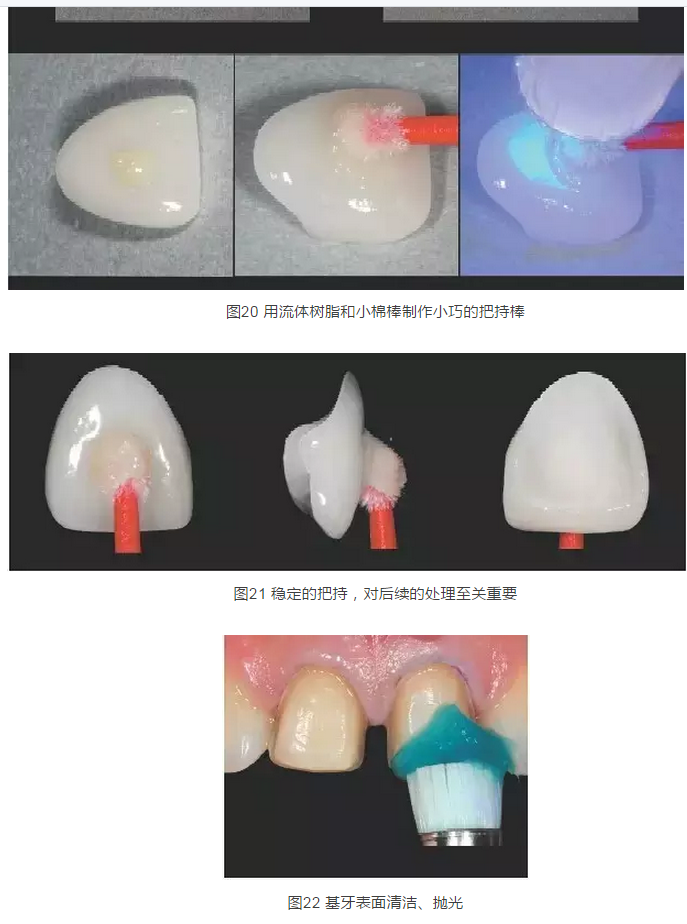

椅旁CAD/CAM 修復系統(tǒng)因其高效、穩(wěn)定、微創(chuàng)、美觀、數(shù)字化等優(yōu)點,將成為未來主流的修復方式之一。本病例使用西諾德CERECAC系統(tǒng),其生物復制模式起到了很大的作用,最大限度地把診斷蠟型的形態(tài)與系統(tǒng)生成的修復體形態(tài)聯(lián)系到一起(圖14、15);使用Vita MarkⅡ瓷塊(圖16)做瓷貼面,盡管該瓷塊撓曲強度僅為154 MPa,但其通透性、美觀性很好,加上強大的樹脂粘接系統(tǒng),做瓷貼面非常合適,因為瓷貼面修復成功的關鍵,除了設計和牙體預備,還有賴于強大的粘接系統(tǒng)和嚴格的操作流程(圖17~31)。

治療計劃

① 牙周基礎治療;

② 11、21全瓷貼面修復。

治療步驟

見圖7~31。

治療效果

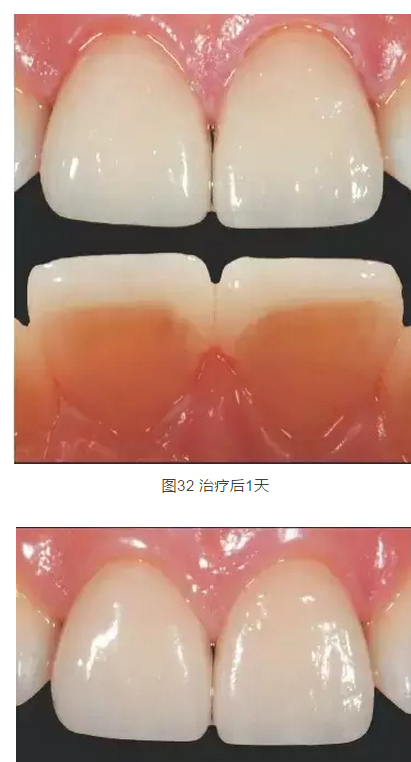

治療后30 天、120 天復查,患者牙齦健康,瓷貼面穩(wěn)定。

微創(chuàng)美學牙科(MICD)結合數(shù)字化椅旁修復系統(tǒng)(CEREC),帶給我們的是:舒適美學牙科(CCD)——以對人體和心理最小的創(chuàng)傷,配合使用適宜的技術、工具和材料,達到合理的功能效果和患者的美觀需求(圖32~35)。

(該病例入選《中國牙齒美學病例精選》一書,北京:人民衛(wèi)生出版社,2015)

作者簡介

黎曙光,杭州口腔醫(yī)院城西院區(qū)副院長、海寧分院院長,名醫(yī)館&eyar(一牙口腔會所)專家團隊成員、數(shù)字化微創(chuàng)美學修復高新技術團隊技術總監(jiān)、種植頂級團隊核心成員、SIRONA 亞洲區(qū)數(shù)字化修復培訓師、華人美學牙科學會理事、國際種植學會(ITI)會員、中華口腔醫(yī)學會種植專委會會員、修復專委會會員,多次赴美國、德國接受數(shù)字化、微創(chuàng)、種植的高端培訓。

臨床專長:微創(chuàng)美學修復技術、數(shù)字化椅旁CAD/CAM修復技術、數(shù)字化微笑設計(DSD),掌握并開展歐美主流種植系統(tǒng)的種植修復以及最新鎳鈦器械根管預備、熱牙膠根充技術。

本文轉自《中國醫(yī)學論壇報·今日口腔》第67期08~10版,作者杭州口腔醫(yī)院城西院區(qū) 黎曙光,轉載請注明出處和作者。本賬號僅供行業(yè)專業(yè)人士參考及交流,不代表本賬號贊同其觀點,也不代表對文中涉及到的藥理或實驗操作過程做過驗證,不視為醫(yī)療意見或建議。本賬號不對上述摘錄的完整性、準確性和真實性負責。

轉:史克牙醫(yī)匯