文獻(xiàn)綜述|在治療過程中使用橡皮障對兒童和青少年的壓力相關(guān)參數(shù)的影響——臨床隨機(jī)對照先鋒研究

文獻(xiàn)綜述|在治療過程中使用橡皮障對兒童和青少年的壓力相關(guān)參數(shù)的影響——臨床隨機(jī)對照先鋒研究

在治療過程中使用橡皮障對兒童和青少年的壓力相關(guān)參數(shù)的影響——臨床隨機(jī)對照先鋒研究

原文題目:Influence of rubber dam on objective and subjective parameters of stress during dental treatment of children and adolescents – a randomized controlled clinical pilot study

原文作者:PATRICIA AMMANN, ANDREAS KOLB, ADRIAN LUSSI & RAINER SEEMANN

編 者:王泓懿

責(zé)任編輯:汪 鷺

摘要

【背景】 橡皮障技術(shù)被推薦用作牙體粘結(jié)修復(fù)的操作區(qū)域隔離,但一些口腔科醫(yī)生因擔(dān)心橡皮障會讓患者感到壓力,在進(jìn)行兒童口腔操作時常避免使用此種隔離方法。

【目的】主要評估在標(biāo)準(zhǔn)化口腔操作中使用橡皮障與否對壓力參數(shù)的影響。并將治療時間作為次要結(jié)局變量。

【設(shè)計(jì)】共有72名患兒參加本項(xiàng)臨床隨機(jī)對照研究(年齡在6-16歲之間;平均年齡為11.1歲)。在標(biāo)準(zhǔn)的窩溝封閉操作中,記錄患者的表皮阻力,呼吸頻率等客觀壓力指標(biāo),并監(jiān)測操作者的脈搏衡量其承受的壓力。根據(jù)訪談評估患者主觀的疼痛感受和操作者感知的壓力。

【結(jié)果】與對照組相比,橡皮障隔離組的孩子在口腔操作中監(jiān)測到的呼吸頻率更低,皮膚電阻水平更高(p<0.05)。他們的主觀疼痛感受也更低,窩溝封閉治療所需的時間相較對照組縮短了12.4%。

【結(jié)論】相比有經(jīng)驗(yàn)的口腔科醫(yī)生用棉條隔離,使用橡皮障隔離對兒童和青少年造成的壓力更小。

前言

國際上認(rèn)為采用合適的方法隔離操作區(qū)域是保證牙齒粘合治療長期修復(fù)效果的前提,然而一些研究顯示,使用橡皮障隔離術(shù)并不一定能讓填補(bǔ)或窩溝封閉治療收到良好效果。而一項(xiàng)研究指出使用橡皮障隔離術(shù)的患者一年后的窩溝封閉劑保留率顯著高于其他方法。橡皮障除了能夠有效隔濕外,還可以保護(hù)軟組織,提供整潔的操作區(qū)域,減少病原性氣溶膠感染。此外,橡皮障的隔離讓患者感覺治療是在口腔外面進(jìn)行的,也正因如使用受橡皮障的孩子甚至可以忍受更長時間的治療。橡皮障的應(yīng)用也省去了管理軟組織和更換棉卷的時間。有趣的是,Brandstetter等人發(fā)現(xiàn),口腔操作中使用橡皮障讓患者感到更放松,觀察到心血管系統(tǒng)指標(biāo)有所下降。

本臨床隨機(jī)對照研究旨在評估口腔操作中使用橡皮障隔離與使用棉卷、吸唾器隔離的兒童、青少年患者的主觀和客觀壓力指標(biāo)的差異。將兩組患者的壓力指標(biāo)無差異定義為零假設(shè)。治療時間作為本研究的次要觀察結(jié)果。

材料與方法

研究過程中的檢查及治療均在德國海德的一家私人診所完成。研究對象的納入標(biāo)準(zhǔn)為年齡在6-12歲之間需進(jìn)行窩溝封閉的青少年患者,且經(jīng)過患者及其家屬知情同意。研究的排除標(biāo)準(zhǔn):研究對象參與過其他關(guān)于壓力指標(biāo)的研究;牙冠尚未完全萌出達(dá)到封閉標(biāo)準(zhǔn);患者不配合;未征得父母同意;佩戴固定矯治器;清潔后的牙齒表面有白色不透明褐色病變;正在服用精神類或心血管類藥物;牙齒已經(jīng)進(jìn)行過封閉;患有感冒;以及對所使用材料過敏者。

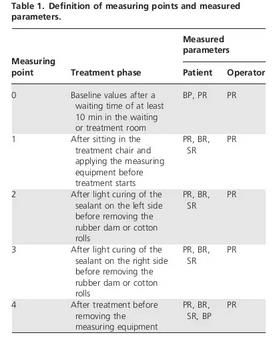

將72名符合標(biāo)準(zhǔn)的患兒平行分為實(shí)驗(yàn)組(n=34)和對照組(n=38)。本研究已通過University Clinic Charite´ (Berlin, Germany)倫理委員會的審查,符合赫爾辛基宣言倫理原則。所有參加者及其家長均簽署知情同意書。在窩溝封閉治療中,實(shí)驗(yàn)組的患者,使用橡皮障進(jìn)行隔離,對照組使用棉卷、吸唾器進(jìn)行隔離。記錄患者的脈搏, 呼吸頻率, 皮膚電阻, 血壓等壓力指標(biāo)(見表1)。對于操作者,只監(jiān)測其脈搏(見表1)。患者治療過程中的主觀痛覺感受通過視覺模擬評分(1-10)問卷加以收集。問卷由操作者在治療結(jié)束后進(jìn)行問詢,問卷涉及生理和心理壓力狀況的評估(范圍分為1-7個等級,代表從非常舒服到非常緊張不同等級)。

根據(jù)孩子年齡選擇封閉不同的無齲的下頜齒(6-8歲,臼齒;10-16歲,前磨牙)。在進(jìn)行窩溝封閉之前,用拋光膏對牙齒進(jìn)行30秒的清潔處理,然后沖洗,干燥5秒后,對其進(jìn)行評估,依據(jù)的是Ekstrand等人提出的臨床窩溝診斷標(biāo)準(zhǔn)即在封閉時無咬合改變(值=0)。治療多在第三象限。在對照組中,操作者用食指和中指將棉卷固定在需封閉牙齒的頰側(cè)和舌側(cè),并將吸唾器放置在舌側(cè)。對于橡皮障隔離組,橡皮障被固定在口腔中,皮障覆蓋多顆牙齒僅將需治療的牙齒隔離出來。在沖洗、干燥后的牙齒表面用35%的磷酸凝膠進(jìn)行60秒的酸蝕處理,沖洗20秒,并重新更換對照組的隔離棉卷,之后干燥至少20秒。涂布封閉劑,清除多余的材料,進(jìn)行20秒的光照固化。移除橡皮障或棉卷后,檢查封閉效果,并涂抹氟保護(hù)漆。

統(tǒng)計(jì)分析

采用兩獨(dú)立樣本t檢驗(yàn)比較兩組間的均值的差異。p<0.05為具有統(tǒng)計(jì)學(xué)差異。由于尚缺乏同類可比的兒童研究,依照統(tǒng)計(jì)效能本研究可作為先鋒研究。

結(jié)果

研究對象

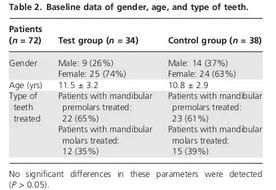

共有72名孩子(49名女孩,23名男孩)參加本項(xiàng)研究,年齡在5.9歲到16.9歲之間。2名符合標(biāo)準(zhǔn)的潛在的參與者拒絕參加本項(xiàng)研究。最終本研究共完成72次相關(guān)治療。沒有研究對象中途退出。共對234顆下頜牙齒進(jìn)行封閉(54顆臼齒和180顆前磨牙)。其中24顆臼齒、88顆前磨牙使用橡皮障隔離術(shù)(實(shí)驗(yàn)組);30顆臼齒、92顆前磨牙使用棉卷隔離(對照組)。兩組孩子的教育背景及其他基線信息均無統(tǒng)計(jì)學(xué)差異(p>0.05)(見表2)

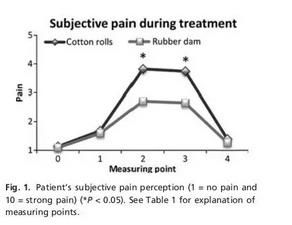

孩子的主觀疼痛感知

在測量點(diǎn)2到3之間,發(fā)現(xiàn)照組孩子的主觀痛覺感受顯著高于實(shí)驗(yàn)組(P < 0.05)(見圖1)。

孩子在治療過程中的客觀壓力指標(biāo)

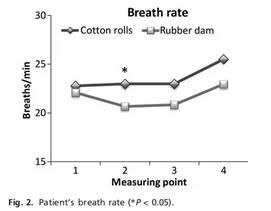

如圖2所示,對照組孩子的呼吸頻率整體趨勢略高于實(shí)驗(yàn)組,在點(diǎn)2處,對照組孩子呼吸頻率顯著高于實(shí)驗(yàn)組。

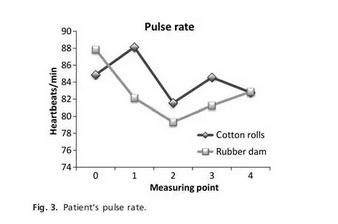

如圖3所示,對照組孩子的脈搏率快于實(shí)驗(yàn)組,但二者差異并不存在統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

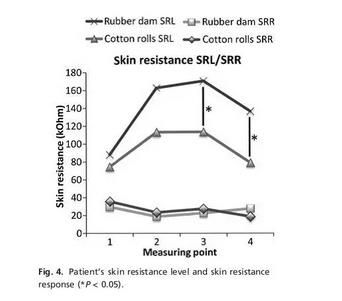

如圖4所示,尚未發(fā)現(xiàn)兩組患兒的皮膚電阻反映(SRR)存在統(tǒng)計(jì)學(xué)差異,但實(shí)驗(yàn)組孩子在測量點(diǎn)3到4之間的表皮阻力水平(SRL)顯著高于對照組.

尚未發(fā)現(xiàn)兩組的血壓存在統(tǒng)計(jì)學(xué)差異(數(shù)據(jù)未顯示)。

操作者的感知及脈搏

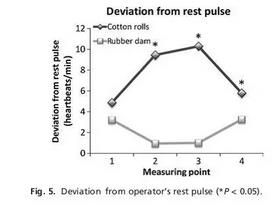

如圖5,檢測點(diǎn)2-4之間發(fā)現(xiàn),使用橡皮章的操作者的脈搏顯著低于對照組。

使用橡皮障隔離的操作者自我感知的精神和生理壓力更低(對照組:精神壓力均值為3.71 軀體壓力均值 3.66 ;實(shí)驗(yàn)組:精神壓力均值為2.88,軀體壓力均值 2.35)。

治療時間

使用橡皮障隔離術(shù)的窩溝封閉治療時間縮短12.4%(108s)(p<0.05)。

結(jié)論

據(jù)筆者所知,本研究是首次應(yīng)用臨床隨機(jī)對照設(shè)計(jì)的方法,評價在標(biāo)準(zhǔn)口腔操作中使用橡皮障對主觀和客觀壓力參數(shù)的影響。本研究選擇的口腔操作是窩溝封閉治療,因其操作本身產(chǎn)生的壓力水平較低,且各組間均衡一致。而其他口腔操作如粘合填充修復(fù),則難于控制操作標(biāo)準(zhǔn),由此產(chǎn)生的不一致的壓力水平會掩蓋由隔離技術(shù)造成的壓力。

在治療結(jié)束后立即進(jìn)行對孩子進(jìn)行問卷,發(fā)現(xiàn)使用橡皮障的孩子感受的疼痛更低(見圖1)。由此可見,以橡皮障會造成潛在的疼痛和不適感為理由而拒絕使用的做法并不合理。研究對象選擇的是青少年而非幼兒。在治療過程中,收集了孩子的呼吸頻率、脈搏、血壓和表皮阻力等生物學(xué)指標(biāo)客觀地反映壓力狀態(tài)。

使用橡皮障隔離術(shù)的孩子在治療中感覺更輕松,觀察到更低的呼吸頻率和脈搏,以及更高的皮膚電阻水平。皮膚電阻在受到突然刺激時可迅速發(fā)生變化,而當(dāng)精神處于放松時交感神經(jīng)受到抑制,皮膚電阻水平則會緩慢升高。實(shí)驗(yàn)組的孩子檢出的壓力水平更低,這可能是因?yàn)槭褂孟鹌ふ峡梢宰尯⒆痈杏X操作區(qū)域被隔離在身體之外,而使用棉卷隔離則依然能感覺到操作是在口腔內(nèi)進(jìn)行的。研究過程中進(jìn)行橡皮障隔離術(shù)操作的醫(yī)生具有豐富的相關(guān)經(jīng)驗(yàn),并對其脈搏加以監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)使用橡皮障的操作者在治療過程承受的壓力顯著低于使用棉卷的操作者。這可能是由于他們在操作過程中緊繃的神經(jīng)可能會影響到孩子。另一種可能的解釋是有經(jīng)驗(yàn)的口腔醫(yī)生對橡皮障隔離技術(shù)的接受程度更高。而最有可能的是兩種原因兼有,但目前本研究設(shè)計(jì)尚不能檢出各因素的貢獻(xiàn)水平。因此,本研究謹(jǐn)慎地得出結(jié)論,而并沒有盲目地按照操作者的意愿來分配橡皮障組和非橡皮障組,避免了對結(jié)果造成的潛在偏倚。今后的研究,應(yīng)考慮將不同操作者的橡皮障的操作熟練程度考慮在內(nèi)。進(jìn)一步的研究可采用CFSS-DS等焦慮量表評估不同隔離組的牙科焦慮癥的差異。本研究采用事后分析有意義的變量(α=0.05,β=0.08)。呼吸頻率以2/min,皮膚電阻以50kOhm比較結(jié)果差異,每組所需樣本依據(jù)以呼吸頻率測量點(diǎn)的47-135和皮膚電阻的42-195估計(jì)出。

綜上,本研究結(jié)果證實(shí),相比使用棉條隔離,有經(jīng)驗(yàn)的牙醫(yī)使用橡皮障隔離對兒童和青少年造成的壓力更小,節(jié)省寶貴的治療時間。

來源:王泓懿

熱銷產(chǎn)品推薦

相關(guān)探討與進(jìn)展

- 種植體周圍炎非手術(shù)治療新進(jìn)展

- 濤哥植說:后牙區(qū)即刻種植的適應(yīng)癥的思考

- 兩種根管填充新技術(shù)的對比講解英文

- 牙髓血運(yùn)重建術(shù) 為患牙的保留提供了可能

- 學(xué)術(shù)分享 | 即刻種植牙的臨床研究進(jìn)展

- 彭彬根管沖洗技術(shù)及研究進(jìn)展

- 顯微根管治療術(shù)--從細(xì)微處關(guān)愛牙齒

- FGG游離牙齦移植在歷史上的各種改良以及發(fā)展前景

- 牙齦退縮五大病因,治療進(jìn)展一次掌握

- 炎癥性牙根外吸收致病機(jī)制的研究進(jìn)展