【專家筆談】即刻種植治療方案的評(píng)估與實(shí)施

作者:陳卓凡

本文發(fā)表于:中華口腔醫(yī)學(xué)雜志, 2013, 48(4): 203-206

DOI:10.3760/cma.j.issn.1002-0098.2013.04.003

即刻種植是指在拔牙同期植入種植體,患牙拔除術(shù)和種植體植入術(shù)在同一外科程序中完成。與傳統(tǒng)種植的二次法相比,即刻種植明顯縮短了治療周期,結(jié)合即刻修復(fù),可在拔牙以后隨即完成缺失牙的修復(fù)。然而,拔牙創(chuàng)的存在可能導(dǎo)致種植區(qū)軟硬組織形態(tài)不理想,如唇側(cè)骨量不足等,增加了治療風(fēng)險(xiǎn)。因此,臨床醫(yī)師必須嚴(yán)格控制適應(yīng)證,對(duì)患者局部與整體綜合評(píng)估,制定相應(yīng)的治療方案。

一、即刻種植治療的現(xiàn)狀

對(duì)于擬行種植治療的牙列缺損或牙列缺失患者,傳統(tǒng)的種植方案為拔牙2~3個(gè)月后進(jìn)行種植體植入術(shù),種植術(shù)后3~6個(gè)月(無(wú)負(fù)載愈合期)才進(jìn)行二期手術(shù)和修復(fù)。治療周期長(zhǎng)以及在愈合期間需要戴活動(dòng)義齒,限制了部分患者選擇種植治療方案。

為了縮短治療周期和減少手術(shù)次數(shù),在20世紀(jì)70年代末,有學(xué)者報(bào)告了在同一次就診中拔牙后即刻植入種植體。這種治療手段——即刻種植也成為口腔種植學(xué)的研究熱點(diǎn)之一。在過(guò)去的十余年間,大量的文獻(xiàn)報(bào)告了即刻種植的種植體1年存留率超過(guò)95%。在骨再生基金會(huì)第六屆專家研討會(huì)上,Lang等報(bào)告了關(guān)于即刻種植存留率的系統(tǒng)性綜述,該綜述納入46篇至少隨訪1年的前瞻性臨床研究,結(jié)果顯示即刻種植術(shù)后2年種植體平均存留率為98.4%,4年平均存留率為97.5%。最近,Covani等報(bào)告了隨訪10年的即刻種植前瞻性臨床研究,對(duì)91例患者拔牙后即刻植入159枚種植體,其中101枚種植體在即刻種植的同時(shí)采用引導(dǎo)骨再生術(shù)進(jìn)行骨增量,所有種植體進(jìn)行單冠修復(fù)。研究結(jié)果顯示即刻種植10年累積成功率達(dá)到91.8%。因此,即刻種植可以獲得可預(yù)期的遠(yuǎn)期療效,種植體存留率與延期種植存留率相近。

除了種植體存留率,越來(lái)越多的研究關(guān)注即刻種植后種植體周圍的軟硬組織改建。盡管在即刻種植后大部分患者種植體周圍軟組織水平長(zhǎng)期穩(wěn)定,但仍有20%~25%的患者存在牙齦緣退縮的風(fēng)險(xiǎn);即刻種植即刻修復(fù)1年后,近中牙齦乳頭、遠(yuǎn)中牙齦乳頭和唇(頰)側(cè)齦緣分別退縮0.49、0.36和0.51 mm,這些改變主要發(fā)生在術(shù)后3個(gè)月。一項(xiàng)隨訪5年的前瞻性臨床研究支持上述結(jié)論,即刻種植5年后頰側(cè)和舌側(cè)牙齦緣退縮分別為0.4和0.5 mm。牙齦退縮的風(fēng)險(xiǎn)因素包括薄牙齦生物型、種植體唇(頰)側(cè)錯(cuò)位以及唇(頰)側(cè)骨壁缺損等。因此,對(duì)于即刻種植的患者需要嚴(yán)格掌握適應(yīng)證以減少美學(xué)風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)于即刻種植在國(guó)內(nèi)的發(fā)展現(xiàn)狀,筆者在中國(guó)知網(wǎng)(CNKI)以“即刻種植”為關(guān)鍵詞檢索2002~2012年發(fā)表的文獻(xiàn)共370篇,根據(jù)論文摘要篩選臨床研究類型文獻(xiàn)共85篇,記錄相關(guān)臨床研究數(shù)據(jù)。其中57篇文獻(xiàn)缺乏報(bào)告種植體植入后骨量改變情況,41篇文獻(xiàn)納入病例的隨訪時(shí)間<1年,29篇文獻(xiàn)缺乏報(bào)告缺牙原因。以病例數(shù)10例以上、缺牙部位與原因明確、手術(shù)與修復(fù)步驟明確、種植失敗病例記錄明確、有記錄骨量變化數(shù)據(jù)、隨訪時(shí)間>1年等條件進(jìn)一步篩選,共有6篇文獻(xiàn)納入分析。6項(xiàng)研究報(bào)告即刻種植的種植體存留率均>95%。3項(xiàng)研究報(bào)告了骨吸收的具體值,種植體植入后第1年骨吸收為0.31~1.30 mm,第2年骨吸收<0.2 mm。2項(xiàng)研究報(bào)告了種植體周圍牙齦乳頭充盈狀態(tài),馬敏和龍文報(bào)告88%以上種植體周圍牙齦乳頭高度>1/2牙間隙;胡衛(wèi)子等報(bào)告了類似的結(jié)果,在納入的20枚種植體中有18枚種植體周圍牙齦乳頭高度>1/2牙間隙,其中15枚牙齦乳頭完全充滿牙間隙。90%以上患者對(duì)種植效果滿意或較滿意。

分析上述結(jié)果,即刻種植可以獲得可預(yù)期的臨床療效。但是,由于目前國(guó)內(nèi)關(guān)于即刻種植的報(bào)告多數(shù)為短期回顧性臨床研究以及各項(xiàng)研究存在明顯的異質(zhì)性(尤其是在臨床療效評(píng)估方面缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)),難以分析影響即刻種植成功的相關(guān)因素。今后需要設(shè)計(jì)良好的前瞻性臨床研究以評(píng)估即刻種植的影響因素及遠(yuǎn)期療效。

二、即刻種植與牙槽骨

1

即刻種植對(duì)牙槽骨骨量的要求:

理想的種植區(qū)骨組織應(yīng)有足夠的高度與寬度,以確保種植體在植入理想三維位置的同時(shí),獲得良好的初期穩(wěn)定性,否則應(yīng)考慮延期種植或一期植骨手術(shù),以獲得更好的治療效果。Koh等認(rèn)為實(shí)施即刻種植治療,首先種植區(qū)牙槽骨唇(頰)舌向?qū)挾葢?yīng)達(dá)4~5 mm,高度10 mm,以保證種植體的穩(wěn)定性及避開(kāi)下頜神經(jīng)管、上頜竇等相關(guān)解剖結(jié)構(gòu);從牙槽嵴頂?shù)叫迯?fù)體接觸點(diǎn)距離應(yīng)<5 mm,以保證牙齦乳頭具有良好的外形。

拔牙創(chuàng)通常與種植體外形不一致,在即刻種植后存在種植體周圍骨缺損,而且上頜前牙唇側(cè)骨板菲薄或伴有缺失。因此,為了獲得良好的初期穩(wěn)定性,應(yīng)確保種植體根尖處3 mm與骨緊密貼合,采用長(zhǎng)種植體有助于增加骨與種植體的接觸面積。種植體與骨間隙過(guò)大及骨壁缺損至螺紋暴露時(shí),可同期行引導(dǎo)性骨再生術(shù),二壁以上骨缺損與環(huán)形骨缺損不能獲得初期穩(wěn)定者不宜行即刻種植。除此之外,應(yīng)注意骨壁厚度與密度,通常上前牙區(qū)唇側(cè)小于舌側(cè),術(shù)中謹(jǐn)防種植窩偏移或唇側(cè)骨壁穿孔。

2

即刻種植對(duì)牙槽骨吸收的影響:

目前學(xué)者們將拔牙后牙槽骨的吸收主要?dú)w因于天然牙功能負(fù)荷的缺失。有研究顯示人拔牙3個(gè)月后,拔牙窩頰側(cè)牙槽骨垂直骨吸收為1.2 mm,水平骨吸收平均3.2 mm;系統(tǒng)性綜述顯示人拔牙6個(gè)月后拔牙窩牙槽骨頰側(cè)和近遠(yuǎn)中垂直骨吸收分別為1.24、0.84和0.80 mm;平均水平骨吸收3.79 mm。因此,拔牙后牙槽骨吸收主要發(fā)生在拔牙后3個(gè)月內(nèi)。動(dòng)物實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示即刻種植不能防止拔牙窩唇(頰)側(cè)的牙槽骨吸收。部分臨床研究結(jié)果也支持上述結(jié)論。Cosyn等的研究表明在即刻種植1年后,種植體近遠(yuǎn)中牙槽骨垂直骨吸收分別為0.98和0.78 mm。然而,有臨床研究發(fā)現(xiàn)在使用平臺(tái)轉(zhuǎn)移種植體-基臺(tái)連接設(shè)計(jì)的種植體即刻種植即刻修復(fù)1年后,種植體近遠(yuǎn)中平均牙槽骨吸收<0.1 mm。因此,評(píng)估即刻種植對(duì)牙槽骨吸收的影響時(shí)需要考慮其他影響因素,包括是否進(jìn)行軟硬組織移植、種植體類型以及負(fù)載方式等。平臺(tái)轉(zhuǎn)移種植體-基臺(tái)連接設(shè)計(jì)是否有助于減少即刻種植后的骨吸收仍有待進(jìn)一步研究。

3

感染牙槽窩對(duì)即刻種植的影響:

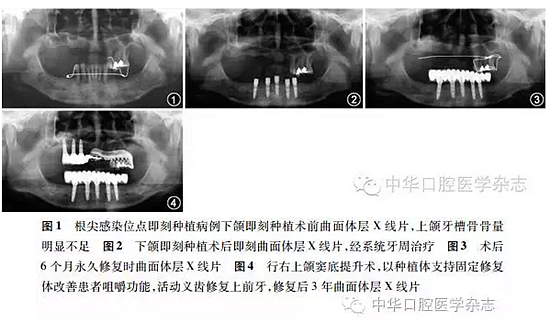

目前有關(guān)即刻種植是否適用于感染的牙槽窩仍存在爭(zhēng)議,傳統(tǒng)觀點(diǎn)認(rèn)為應(yīng)在徹底控制感染、軟硬組織愈合后再行延期種植。筆者認(rèn)為輕度的感染并非即刻種植的絕對(duì)禁忌證。大多數(shù)關(guān)于感染區(qū)即刻種植的動(dòng)物實(shí)驗(yàn)和臨床研究顯示,種植體存留率與非感染區(qū)即刻或延期種植相近。Truninger等進(jìn)行了一項(xiàng)隨訪3年的前瞻性臨床對(duì)照研究,分別在13例存在根尖周感染的試驗(yàn)組與16例無(wú)根尖周感染的對(duì)照組進(jìn)行即刻種植,結(jié)果顯示兩組種植體存留率均為100%,試驗(yàn)組和對(duì)照組各臨床與影像學(xué)參數(shù)(包括全口出血指數(shù)、菌斑指數(shù)、種植體周圍探診深度、種植體頰側(cè)角化齦寬度以及垂直骨吸收)差異均無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義,試驗(yàn)組近遠(yuǎn)中垂直骨吸收分別為1.54和1.69 mm。因此,通過(guò)術(shù)中徹底清創(chuàng)、術(shù)后應(yīng)用抗生素和進(jìn)行良好的口腔衛(wèi)生維護(hù),感染位點(diǎn)即刻種植可以取得良好療效(圖1~4)。此外,大多數(shù)感染牙槽窩均伴有牙槽骨的炎癥與吸收,當(dāng)炎癥感染處于急性期或骨缺損較多時(shí),需要控制感染并配合引導(dǎo)骨再生術(shù)后行延期種植。

三、即刻種植外科技術(shù)

1

微創(chuàng)拔牙與拔牙創(chuàng)的處理:

即刻種植應(yīng)采用微創(chuàng)拔牙,盡量保存拔牙創(chuàng)骨壁及牙槽間隔的完整性。感染拔牙創(chuàng)在預(yù)備種植窩之前,應(yīng)徹底去除牙槽窩內(nèi)的軟組織、肉芽及其他異物并仔細(xì)搔刮,操作時(shí)反復(fù)用生理鹽水沖洗,同時(shí)使用3%H2O2及慶大霉素沖洗至拔牙窩骨面發(fā)白并有新鮮血滲出。若在拔牙后發(fā)現(xiàn)根尖周有膿性分泌物,則停止即刻種植,將拔牙窩清創(chuàng)后再行延期即刻種植。

2

骨缺損的處理:

即刻種植時(shí)通常存在種植體與骨壁間的間隙以及骨壁缺損。當(dāng)存在上述骨缺損時(shí),需要評(píng)估是否進(jìn)行即刻種植或者即刻種植時(shí)是否進(jìn)行骨增量手術(shù)。有研究顯示種植體植入拔牙窩后,當(dāng)種植體周圍的骨缺損寬度<2 mm時(shí),缺損間隙可以發(fā)生自發(fā)骨再生,新生骨與原來(lái)暴露的種植體表面存在骨結(jié)合;當(dāng)骨缺損寬度>2 mm時(shí),缺損間隙發(fā)生完全自發(fā)骨再生愈合的比例顯著降低。Botticelli等的研究證實(shí),間隙2~3 mm僅有25%的位點(diǎn)完全愈合,而間隙<2 mm時(shí)78%的位點(diǎn)完全愈合。因此,在種植體周圍骨缺損寬度>2 mm時(shí),需要采用屏障膜和(或)骨移植材料進(jìn)行骨增量。Quirynen等將拔牙后即刻種植時(shí)種植體周圍骨缺損分5類:0類:無(wú)間隙;Ⅰa類:環(huán)性缺損≤2 mm;Ⅰb類:環(huán)性缺損>2 mm;Ⅱa類:三壁骨缺損(近中或遠(yuǎn)中壁缺損);Ⅱb類:三壁骨缺損(頰側(cè)或舌側(cè)壁缺損);Ⅲ類:二壁骨缺損;Ⅳ類:0或一壁骨缺損。有學(xué)者推薦在骨缺損為Ⅰb、Ⅲ和Ⅳ時(shí)進(jìn)行骨移植。值得注意的是,由于即刻種植并不能防止拔牙后牙槽骨吸收,在美學(xué)區(qū)即刻種植時(shí)同期使用低吸收速率的骨充填材料(如脫蛋白牛骨基質(zhì))進(jìn)行骨增量能明顯減少頰側(cè)骨壁的水平骨吸收,支持或改善即刻種植后軟組織輪廓。

3

不翻瓣手術(shù):

近年來(lái)不翻瓣即刻種植已成為一種可供選擇的治療方案,術(shù)中出血少,無(wú)需拆線并可能減少種植體頰側(cè)骨壁的骨吸收。然而,動(dòng)物實(shí)驗(yàn)研究顯示與翻瓣組相比,不翻瓣拔牙與不翻瓣即刻種植并不能減少骨吸收。由于不翻瓣手術(shù)術(shù)中難以發(fā)現(xiàn)根方骨壁缺損和種植體暴露等情況,種植體植入后也難獲得良好的創(chuàng)口封閉,種植失敗的可能性增加。因此,選擇不翻瓣即刻種植需要在術(shù)前對(duì)種植區(qū)軟硬組織進(jìn)行全面評(píng)估,謹(jǐn)慎選擇病例并且由具有豐富經(jīng)驗(yàn)的臨床醫(yī)師完成。

四、即刻種植與即刻修復(fù)

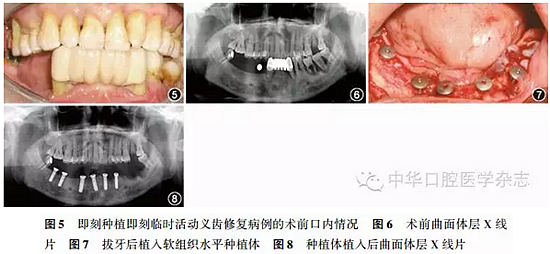

即刻種植后,常規(guī)的治療方案是在永久修復(fù)體戴入前采用臨時(shí)活動(dòng)義齒修復(fù)作為過(guò)渡(圖5~12)。近年來(lái),隨著種植體表面處理方法的改良以及種植外科與修復(fù)技術(shù)的進(jìn)步,即刻種植后即刻修復(fù)或即刻負(fù)載在臨床上的應(yīng)用取得了成功。系統(tǒng)性回顧在2年的觀察期內(nèi),即刻種植即刻負(fù)載與常規(guī)負(fù)載的種植體存留率分別為98.2% 和98.5%,兩組差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。需要指出的是,在多數(shù)報(bào)告即刻種植即刻負(fù)載的研究中,修復(fù)體并沒(méi)有正中咬合接觸和側(cè)方咬合接觸,種植體的微動(dòng)明顯減少。在選擇修復(fù)方式時(shí),需要綜合考慮影響種植體穩(wěn)定性的的外科相關(guān)因素(種植體初期穩(wěn)定性及無(wú)創(chuàng)外科技術(shù))、宿主相關(guān)因素(骨質(zhì)與骨量、合適的骨愈合環(huán)境、患者口腔衛(wèi)生和依從性)、種植體相關(guān)因素(種植體宏觀和微觀結(jié)構(gòu)的影響)以及咬合相關(guān)因素(咬合力的控制及修復(fù)體設(shè)計(jì))。

志謝 中山大學(xué)光華口腔醫(yī)學(xué)院•附屬口腔醫(yī)院種植科•廣東省口腔醫(yī)學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室黃寶鑫醫(yī)師查閱核對(duì)文獻(xiàn)資料

(參考文獻(xiàn)略)

【作者簡(jiǎn)介】 陳卓凡 主任醫(yī)師,博士研究生導(dǎo)師。中華口腔醫(yī)學(xué)會(huì)口腔種植專業(yè)委員會(huì)常委、香港口腔種植學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、《中華口腔醫(yī)學(xué)研究雜志(電子版)》常務(wù)編委、Implant Dentistry編委、香港大學(xué)牙醫(yī)學(xué)院客座博士生導(dǎo)師,英屬哥倫比亞大學(xué)牙醫(yī)學(xué)院客座副教授,國(guó)際口腔種植學(xué)會(huì)高級(jí)會(huì)員(ITI Fellow)。1993年畢業(yè)于中山醫(yī)科大學(xué),2002年獲香港大學(xué)博士學(xué)位。現(xiàn)任職于中山大學(xué)光華口腔醫(yī)學(xué)院•附屬口腔醫(yī)院種植科,從事口腔種植學(xué)的醫(yī)療、科研及教學(xué)工作。在即刻種植即刻修復(fù)、牙周病患者的種植治療、頜骨功能重建的種植修復(fù)等領(lǐng)域有著豐富的臨床經(jīng)驗(yàn)。近年來(lái)以課題負(fù)責(zé)人獲得2項(xiàng)國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目及6項(xiàng)省部級(jí)科研項(xiàng)目資助。2007年開(kāi)設(shè)中山大學(xué)口腔種植學(xué)本科生課程并擔(dān)任課程負(fù)責(zé)人,已培養(yǎng)口腔種植專業(yè)研究生17名,2010年主編出版專著《口腔種植治療的基礎(chǔ)研究與臨床應(yīng)用》。

來(lái)源:中華口腔醫(yī)學(xué)雜志

相關(guān)資訊

- Vector TAS 種植支抗 綜合演示

- 中國(guó)夢(mèng)歌曲展播「加油干」

- 歐儷雯演唱《東山飄雨西山晴》粵語(yǔ)版

- 口腔多學(xué)科綜合治療在過(guò)程中的應(yīng)用——口腔好醫(yī)生卡瓦夢(mèng)想秀口腔跨學(xué)科病例大賽總決賽視頻1號(hào)

- 《高血壓病》西安國(guó)際醫(yī)學(xué)中心醫(yī)院心內(nèi)科副主任醫(yī)師郭艷杰

- 兒童牙病_錯(cuò)頜畸形

- 云朵+韓冰《泉水不斷歌不休》,泉水潺潺,情歌漣漣!

- 梅艷芳《似是故人來(lái)》,一種相思,兩段苦戀,半生說(shuō)沒(méi)完!

- 阿木乃《夢(mèng)中的香格里拉》,美麗圣潔的地方,神仙居住的家!

- 張冬玲《人生不好混》,歲月對(duì)我多么狠,心中要留一份真!

推薦產(chǎn)品

- 杰特自鎖托槽

- 杰特自鎖托槽,原價(jià):360元/副,特價(jià):280元/副。科貿(mào)嘉友全國(guó)服務(wù)熱線029-88651307,17791999852

- 宇森牙科種植機(jī)

- 宇森牙科種植機(jī),國(guó)產(chǎn)牙科種植機(jī),牙科種植機(jī)哪家的好?國(guó)產(chǎn)種植機(jī)當(dāng)數(shù)宇森,可拆卸種植彎?rùn)C(jī) “保養(yǎng)大法”,學(xué)會(huì)它,壽命可再戰(zhàn)幾年!科貿(mào)嘉友宇森種植機(jī)陜西用戶咨詢熱線 029-88651307 17791999852

熱銷產(chǎn)品推薦

相關(guān)病例交流

- Vector TAS 種植支抗 綜合演示

- 間接粘接相比傳統(tǒng)粘接有什么優(yōu)勢(shì)

- 保護(hù)牙齒視頻大全中國(guó)口腔醫(yī)師聯(lián)盟技術(shù)交流中心牙周病的病因與預(yù)防

- 巧用牙膠尖,防止充填時(shí)發(fā)生超充或欠充

- 種植體周圍炎的軟硬組織重建治療(下)

- 種植體周圍炎的軟硬組織重建治療(上)

- CGF/PRF是否有必要作為GBR植骨術(shù)的必選項(xiàng)

- 牙周炎黑三角患者的二次手術(shù)治療——山西牙周劉勇

- 關(guān)于拔除下頜阻生第三磨牙研究綜述

- 當(dāng)種植遇到神經(jīng)并發(fā)癥

最新資訊文章

- Vector TAS 種植支抗 綜合演示

- 中國(guó)夢(mèng)歌曲展播「加油干」

- 歐儷雯演唱《東山飄雨西山晴》粵語(yǔ)版

- 口腔多學(xué)科綜合治療在過(guò)程中的應(yīng)用——口腔好醫(yī)生卡瓦夢(mèng)想秀口腔跨學(xué)科病例大賽總決賽視頻1號(hào)

- 《高血壓病》西安國(guó)際醫(yī)學(xué)中心醫(yī)院心內(nèi)科副主任醫(yī)師郭艷杰

- 兒童牙病_錯(cuò)頜畸形

- 云朵+韓冰《泉水不斷歌不休》,泉水潺潺,情歌漣漣!

- 梅艷芳《似是故人來(lái)》,一種相思,兩段苦戀,半生說(shuō)沒(méi)完!

- 阿木乃《夢(mèng)中的香格里拉》,美麗圣潔的地方,神仙居住的家!

- 張冬玲《人生不好混》,歲月對(duì)我多么狠,心中要留一份真!