正畸文獻閱讀-兩種不同RME矯治器對鼻腔氣流和阻力的影響 科貿嘉友收錄

對于青少年上頜骨性狹窄的患者,對腭中縫進行正頜骨性擴弓是常用的治療選擇;現已經有許多相關的矯治器械和治療方案,其中最常用的即RME(上頜快速擴弓)。

上頜骨約占鼻腔解剖結構的50%。因此,改變上頜骨形態的矯治手段(如RME)也會影響到鼻腔的形態結構和功能。有研究報道,RME會向兩側分離鼻腔的外側壁,降低腭穹隆,矯正鼻中隔;這種重塑無疑能夠增大鼻腔容積,減小鼻腔阻力,增加鼻腔氣流,從而改善呼吸。然而,RME對鼻腔和呼吸的長期影響仍然是不確定的。

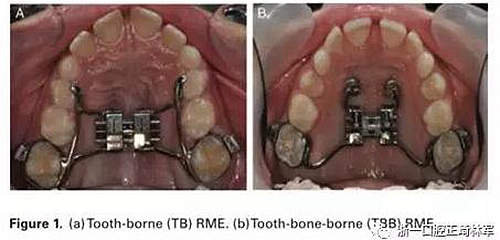

最早的RME使用牙作支抗,即(TB)RME。而近年來,新型的RME已經開始普及,即在使用牙齒支抗的同時,在后牙區腭側再植入2個微種植體,將力直接作用于上頜骨上,即牙骨混合支持式擴弓(TBB)RME;這種擴弓器可以顯著減小牙齒、牙槽骨傾斜帶來的副作用,而其對鼻腔氣流和阻力的影響尚未有研究。

因此,本文采用隨機對照試驗,對采用TB RME和TBB RME矯治上頜發育不足的兒童的鼻腔氣流、阻力進行了評估和比較。

材料與方法:

倫理問題:通過瑞典烏普薩拉區域倫理審查委員會批準,所有患者及其父母/監護人均收到有關本次臨床試驗的口頭/書面通知并簽署知情同意書,研究遵循赫爾辛基宣言。

數據來源:2010年9月-2015年12月間,瑞典厄勒布魯牙科研究生教育中心正畸科共采集了54例研究對象,納入標準如下:

(1)上頜骨狹窄,伴單側/雙側牙齒反合

(2)診斷時,年齡介于8-13歲,位于早/晚期混合牙列

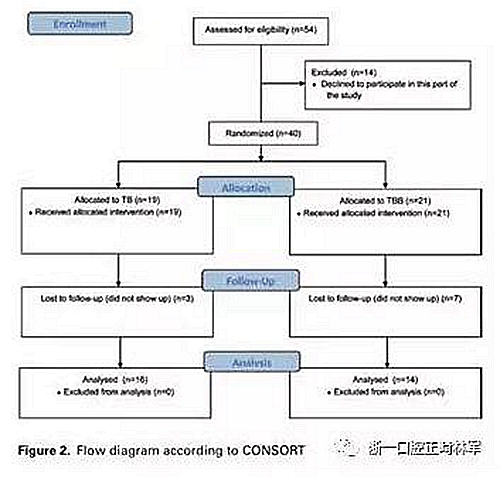

正在或曾進行過正畸治療的患者,顱面綜合征患者,唇/腭裂患者被排除在外;最終有40名患者及其父母/監護人同意參與本次試驗。

測量方法:所有患者擴弓前后均有研究模型記錄;幾乎所有受試者均為安氏I類關系(TB組1例除外,TBB組2例除外)及輕微深覆蓋(3-4.5mm)。40位受試者治療前后均至耳鼻喉科進行鼻腔通氣量及鼻腔氣道阻力測定,每個鼻腔均單獨測定。

分組及變量控制:根據SPSS生成的隨機數表,對受試者按1:1的比例隨機分為TB組(組A)和TBB組(組B)。組A使用TB矯治器矯治,組B使用TBB矯治器矯治(腭側植入2顆1.7*8mm微種植釘);兩組擴弓器每天均轉動2個1/4圈(0.5mm),直至上頜第一磨牙的腭尖與下頜第一磨牙的頰尖相接觸,從而保證了兩組患者具有相同的擴弓量及擴弓結果;兩組患者均由同一名正畸醫生治療;磨牙間距通過研究模型由專人進行測量。

盲法:耳鼻喉科測量者、研究模型測量者對受試者的治療情況均不知情。

結果:

40例受試者被分為TB、TBB組;TB組由11各男孩和8個女孩組成,平均年齡9.7歲(SD=1.5);TBB組由10個男孩和11個女孩組成,平均年齡10.2歲(SD=1.4)。

TB組平均擴弓寬度為4.80mm(SD=1.39); TBB組平均擴弓寬度為5.48mm(SD=0.98);兩組間無統計學差異(P=0.061)。所有受試者在初始階段(T0)均接受了耳鼻喉科檢查,但只有30位在擴弓后仍接受了檢查(T1),其中TB組16位,TBB組14位。

完整病例分析可見擴弓后鼻腔氣流量,TBB組要顯著高于TB組,平均差51.0cm3/s(P=0.018);多重替代法(MI)評估結果類似,平均差52.7cm3/s(P=0.020)。

鼻腔氣道阻力也表現為類似的結果:完整病例分析示,TBB組治療后氣道阻力顯著低于TB組,平均差-0.21Pa s/cm3(P=0.016),且將結果進行對數變換后結果仍有顯著性差異(P=0.005);多重替代法(MI)評估結果類似。

治療上頜骨狹窄、上氣道梗阻患者時,使用TBB RME替代傳統的TB RME,可能對患者更為有利。

一般化:

本RCT結果只能在滿足納入標準的8-13歲兒童中推廣。

結論:

TBB RME對鼻腔氣流的增大誘導效應顯著強于TB RME;

TBB RME對鼻腔阻力的減小誘導效應顯著強于TB RME

治療上頜骨狹窄、上氣道梗阻患者時,使用TBB RME替代傳統的TB RME可能更為明智。

來源:晨星 浙一口腔正畸林軍