正畸文獻閱讀--正畸牙在上頜竇中的移動:系統綜述

摘要

背景:該研究旨在研究牙齒在上頜竇中移動的可行性,安全性和穩定性。

方法:檢索了電子數據庫如PubMed、Embase、Central、WebofScience、CBM、CNKI。主要搜索與正畸治療有關的參數,包括正畸治療方案、力的大小、牙齒移動的類型、牙齒移動的持續時間和速率、牙槽骨和上頜竇底的重塑。其次是安全性和穩定性,包括牙根吸收、竇底穿孔、牙髓活力喪失、牙周健康。

結果:該研究選擇了9篇文獻,共25顆牙進行了系統分析。文獻中施力大小為50~200g。7篇文獻中實現了牙齒的整體移動,但初始階段發生了傾斜。磨牙壓低的速度為0.6~0.7mm/月,前磨牙矢狀向移動的速度為0.16~1.17 mm/月,磨牙矢狀向移動的速度為0.05~0.16mm/月。7篇文獻中發生上頜竇底骨形成和改建。3篇文獻中報道了6~30個月內出現牙根吸收,未見竇房結穿孔、牙髓活力喪失、牙周健康損害。

結論:當前尚未有強有力的證據指導牙齒在上頜竇內的移動。成人病例中應使用恒定的,輕到中等大小的力,如TAD或片段弓,將牙齒緩緩壓入上頜竇。牙齒在移動初始階段容易發生傾斜,但牙的整體移動是可以實現的。有一定的牙根吸收的風險。現有證據僅為少數病例報告,該領域尚缺少縱向或對照研究。

1、介紹

上頜竇是位于上頜骨后方的最大的副鼻竇。上頜竇底部由覆蓋有一層粘膜的薄骨板組成。上頜竇底延伸到上后牙牙槽部位的后牙根分叉出,而牙根突向上頜竇底。上頜竇底因為有骨皮質和軟組織,對牙齒的移動有潛在的影響。最近有實驗揭示了通過上頜竇底移動牙齒的生物力學機制,機械盈利可在牙周膜受壓側發生骨吸收之前,在上頜竇底誘導成骨,且上頜竇底的厚度不變,但在這些實驗中同樣觀察到了牙根吸收,而輕力可能夠更有效地移動牙齒。該研究旨在系統地審查文獻,研究當前溝通過上頜竇底移動牙齒的可行性,安全性和穩定性。

2、材料和方法

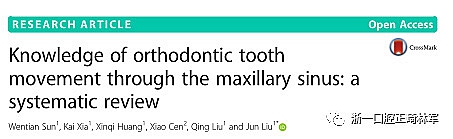

表1:在不同數據庫中的檢索策略。

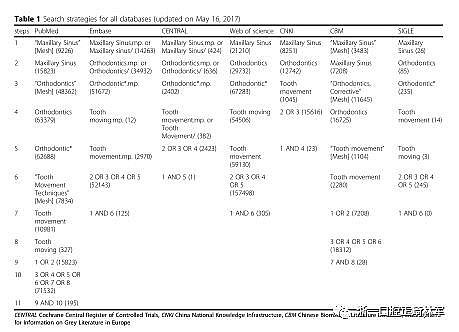

圖1:檢索過程,研究最終選擇了9篇文獻

3、結果

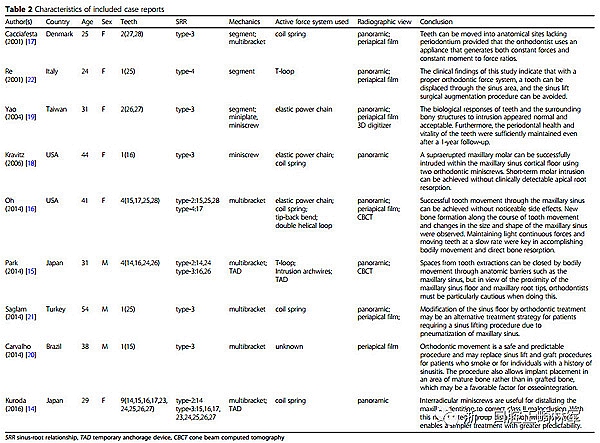

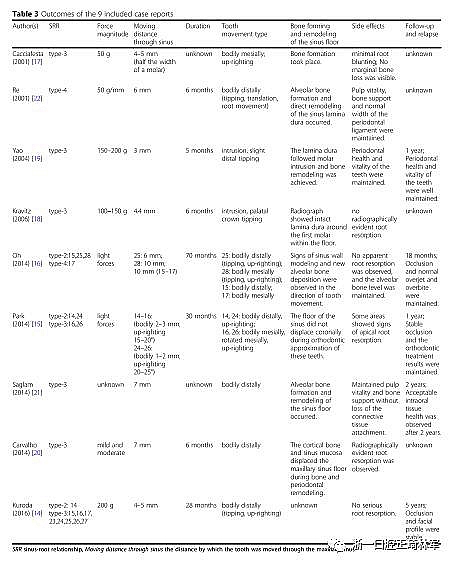

詳見表2,表3。

移動方法及力的大小;Cacciafesta等人通過片段弓將27,28近中移動,拉簧的力約為50g。Kravitz等人在16頰側腭側植入微種植支抗來實現磨牙壓低,在最初兩個月力,彈力鏈的大小為100g,而隨后4個月中力的大小為150g。Park等人,Saglam等人,Carvalho等人均報道了使用微種植支抗,以及“輕力”或“輕至中等力量”,力的大小約為50-200g。

牙齒移動的類型:9篇文獻中有7篇文獻報道了牙齒矢狀向上的移動,2篇文獻報道了磨牙垂直壓入。多篇文獻均提到了在牙齒近中移過程中,先發生的是傾斜移動,隨后可通過一些手段將磨牙直立。在磨牙壓低的文獻中,一篇提到了26.27發生了輕微的遠中傾斜,而另一篇提到了16發生了腭側傾斜。

牙齒移動的持續時間和速度:OH等人報道,在70個月的治療中,25可遠中移動5mm,28可近中移動10mm。在Park等人的文章中,30個月的治療中,14和16之間相對移動2-3mm,24和26之間相對移動1-2mm。對于垂直方向上的牙齒移動,YAO等人和Kravitz等人分別報道了5個月壓入3mm,和6個月壓入4.4mm。總體來說,磨牙壓低的速度為0.6-0.7mm/月,而矢狀向上移動前磨牙的速度為0.16-1.17mm/月,矢狀向上移動磨牙的速度為0.05-0.16mm/月。

牙槽骨和上頜竇底骨改建:Saglam等人,Carvalho等人在第二磨牙經上頜竇底遠中移動的研究中發現,牙槽骨可在牙齒移動的同時改建,而上頜竇底也隨之發生重塑并有一定程度的上提。

安全性和副作用:3篇文獻中報道了牙齒經上頜竇底移動過程中發生了牙根吸收,另外3篇文獻報道并未發生牙根吸收。所有文獻中均未發現上頜竇底穿孔和牙髓活力喪失。四篇文獻對牙周組織健康進行了控制,在治療后有良好的牙周情況和骨支持。

穩定性及復發:Park等人隨訪1.5年,Kuroda等人隨訪1年和5年。隨訪后發現咬合關系穩定,牙周組織健康,牙髓活力正常。

4、結論

牙齒經上頜竇底移動的過程中,我們希望發生的是整體移動,而關鍵的生物力學目標是使力通過牙齒的阻抗中心。通過精心設計的片段弓和微種植支抗等手段,可產生近似牙齒阻抗中心的力,從而促進牙齒整體移動。考慮到上頜竇底的解剖變異性和牙齒移動的復雜性,應該開發能夠更好地實現三維控制的技術,特別是針對那些只接受片段弓的病人。

文獻推薦采用溫和而恒定的力,其中35-60g的力用于傾斜,70-120g的力用于整體移動,10-20g的力用于壓低。然而,考慮到力的衰減和后牙牙根較多,因此使用50-200g的力都是相對比較安全。

文獻中報道了牙齒經上頜竇底移動過程中先發生了傾斜移動。這是因為不同部位牙根周圍的骨密度不同。牙根靠牙冠部分在骨松質中移動,而根尖部分在骨皮質中移動。而牙齒壓低時牙冠則發生了不定向的傾斜,這可能是因為不同根所處骨密度不同。

文獻認為輕力和低速移動是骨再生的先決條件,而應用輕力和連續力是實現理想牙移動速度的最佳策略。重力可能會造成額外的牙根吸收,但這方面存在個體差異。

根據牙齒移動的理論,牙齒移動過程中可得到新生骨質,通過正畸牙齒移動來開發種植點是可行的。在上頜竇提升手術中,通過應用生物材料或牙槽骨塊,可上提上頜竇底,這顯示了上頜竇底的修復能力,因此上頜竇底能夠適應緩慢和輕微的牙齒移動。另外,在最新的研究表明,在應力刺激下骨沉積先發生在牙周膜受壓側,因此竇底的骨質可維持甚至增加,這就解釋了上頜竇底的骨重塑現象。

局限性思考:當前對牙齒經上頜竇底移動的理解是非常有限的。首先,沒有大樣本的前瞻性對照臨床試驗。第二評價上頜竇底穿孔,牙根吸收的影像技術精度很低。第三,模擬牙齒經上頜竇底移動的基礎研究試驗結果不一定真實而準確。最后,嚴重的牙根吸收,鼻竇穿孔等副作用可能超過正畸醫生的估計和控制范圍。因此臨床醫生應在治療前根據解剖結構確定準確的治療計劃,執行仔細的治療方案,并在整個治療過程中時刻評估。

來源:浙一口腔正畸林軍